近日,湘雅科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2025年1月的科研成果吧~

以下成果根据湘雅各二级学院、附属医院官网等整理。

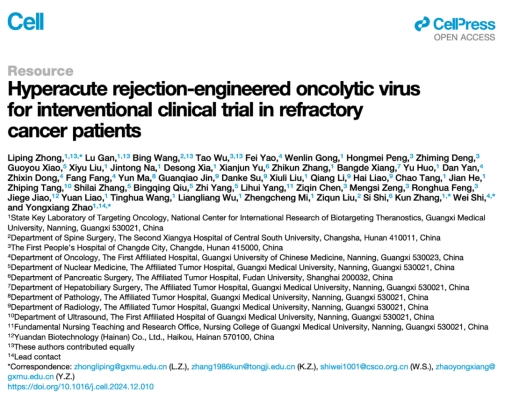

王冰、吴涛等在《Cell》上发表新型溶瘤病毒疗法研究成果

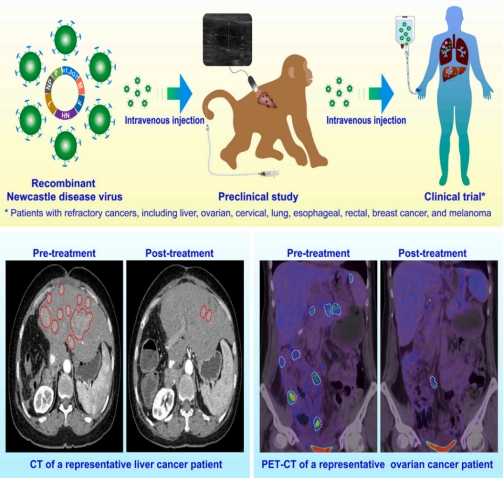

近日,中南大学湘雅二医院王冰教授、湘雅医学院附属常德医院吴涛主任医师和湘雅83级校友广西医科大学赵永祥教授等人在国际权威学术期刊 Cell 上发表了题为:Hyperacute rejection-engineered oncolytic virus for interventional clinical trial in refractory cancer patients(超急性排斥反应工程化的溶瘤病毒用于难治性癌症患者的介入性临床试验)的研究论文。国际权威期刊《Nature》同步进行了专题新闻报道。

该研究报道了一种静脉注射的新型溶瘤病毒疗法——携带猪 α1,3GT 基因的重组新城疫病毒(NDV-GT),实现了晚期癌症治疗的重大临床突破。静脉注射后,这种病毒能够将肿瘤伪装的“看起来”像猪器官,引发超急性排斥反应,诱骗免疫系统攻击这些肿瘤,从而阻止肿瘤的生长,甚至完全清除肿瘤。在临床前研究中,静脉注射的 NDV-GT 在 CRISPR 介导的原发性肝细胞癌猴模型中显示出强大的肿瘤清除能力。在针对 20 名复发/难治性转移性癌症患者的临床试验中,疾病控制率高达 90.00%,且反应持久,未出现严重不良事件和具有临床功能的中和抗体。该研究展示了基因工程改造的溶瘤病毒在癌症治疗中的巨大潜力,并为未来的临床应用奠定了基础。

原文链接:https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)01423-5

湘雅医院临床药理研究所团队在国际期刊《The Innovation》发表首个中国人药物基因组学图谱研究成果

近日,中南大学临床药理研究所研究团队联合包括郑州大学第一附属医院遗传与产前诊断中心、淄博市妇幼保健院遗传检验科、湖南省儿童医院、湖南省妇幼保健院及人和未来生物科技(长沙)有限公司在内的近30家医院及公司合作开展的“The pharmacogenomic landscape in the Chinese: An analytics of pharmacogenetic variants in 206,640 individuals” (中国人药物基因组学图谱:基于206,640人的药物相关基因遗传变异位点分析)原创研究以长文(Article)的形式在《The Innovation》(IF: 33.2)上发表。

自1989年我国遗传药理学家周宏灏院士发现中国人对普萘洛尔的敏感性高于英国人以来,许多参与药物体内过程的基因突变特征被证实在中国与其他人群中存在显著差异,并影响药物安全性和有效性。据目前研究数据估计,遗传变异可以解释大约20%的个体间药物效应差异。VKORC1与华法林、CYP2C19与氯吡格雷等生物标志物已经在临床上得到广泛应用,且我院临床药理研究所尹继业教授团队前期研究已揭示多个中国人群的药物相关基因与其他人群存在显著差异(Lancet, 2020; Clin Transl Med, 2021; EPMA J, 2021),提示个体遗传背景在药物反应个体差异中扮演重要角色,在本研究中,该团队首次利用206,640名中国个体的低深度全基因组测序(non-invasive prenatal testing, NIPT)数据,系统分析了中国人群药物相关基因的遗传突变,发现了药物相关基因的突变情况在中国与其他人群之间以及中国不同省份间存在的种族和地域差异。揭示了中国人群中代谢酶、转运体及受体三类主要药物相关基因的遗传突变特征,并构建了中国人群药物基因组学知识库,为中国人群的药物个体化治疗提供了参考。

本研究构建的数据库:http://www.cnpkb.com.cn/

张李洋、张建中等在《Neuro-Oncology》上发表胶质母细胞瘤的新研究成果

近日,中南大学湘雅医院神经外科、中南大学湘雅江西医院(国家神经疾病区域医疗中心)神经外科张李洋副教授、张建中副教授与香港大学陈波博士和美国加州大学旧金山分校Russell Pieper教授合作开展的“Autophagy Modulates Glioblastoma Cell Sensitivity to Selinexor-mediated XPO1 inhibition” (自噬调节胶质母细胞瘤细胞对Selinexor介导的XPO1抑制作用的敏感性)原创研究在《Neuro-Oncology》(神经肿瘤,中科院一区Top期刊,JCR:Q1,临床神经系统疾病分类排名4/277, IF:16.4)上发表。

临床上可用的XPO1抑制剂(如Selinexor)通过诱导细胞凋亡发挥作用。本研究表明,在胶质母细胞瘤(GBM)细胞中,Selinexor诱导的细胞凋亡受到自噬的限制,Selinexor在GBM细胞中诱导剂量和时间依赖性的自噬。而抑制自噬可使GBM细胞在体外和体内对Selinexor诱导的细胞死亡敏感,将Selinexor与自噬抑制剂氯喹联合使用可增加GBM细胞的死亡,延长GBM患者替身模型的生存期,改善预测预后。这些发现为结合XPO1抑制剂(如Selinexor)和自噬抑制剂治疗GBM提供了理论依据。

原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39731209/

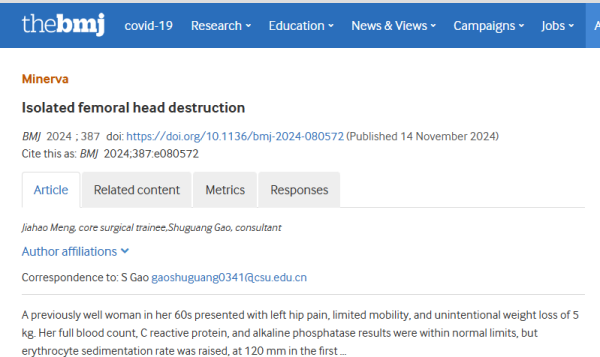

高曙光团队在《BMJ》和《JAMA》发表病例报道与学术观点

近日,中南大学湘雅医院骨科副主任高曙光教授团队在国际四大顶级医学期刊之一《BMJ》(《英国医学杂志》,IF=93.6)以Editorial material(编辑材料)形式发表题为《Isolated femoral head destruction》(孤立性股骨头破坏)的病例报道。

文章报道了一例左髋疼痛、活动受限的病例。该患者以“左髋疼痛、活动受限和体重减轻”等症状起病,她的血常规、C反应蛋白和碱性磷酸酶结果在正常范围内,但血沉明显升高。结核抗体和T-SPOT检测结果均为阴性。骨盆X线片显示单侧髋关节骨质破坏,特征是左髋臼浅,有“虫蛀”样改变,左股骨头消失。孤立性股骨头破坏的鉴别诊断包括:结核;夏科关节病,往往无痛;Gorham-Stout病,在40岁以下的人群中更为常见;恶性肿瘤;以及快速破坏性髋关节骨关节病,X线片显示股骨头完全丢失并伴有Hatchet畸形。经过骨科关节外科团队等多学科会诊,诊断该患者为左髋关节结核。她接受了左髋关节清创术,以清除坏死骨和感染性物质。滑液的宏基因组测序显示结核分枝杆菌复合物。患者接受了为期三个月的抗结核治疗后,进行了全髋关节置换术,术后她的活动能力得到了显著改善,恢复了日常生活。

原文链接:https://www.bmj.com/content/387/bmj-2024-080572

近日,中南大学湘雅医院骨科副主任高曙光教授团队,基于湘雅医院在氨甲环酸外科手术止血的临床经验,并结合国际相关领域最新进展,提出了氨甲环酸减少手术出血是中国和其他国家的标准治疗的观点,指出基于Karanicolas等2024年在JAMA杂志发表的临床结果来改变氨甲环酸的医疗实践可能还为时过早。相关成果在国际顶级期刊《JAMA》(《美国医学会杂志》,IF=63.1)上以Editorial material(编辑材料)形式发表题为《Tranexamic Acid and Blood Transfusion in Liver Resection》的COMMENT。

原文链接:https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2828723

叶治团队在《International Journal of Surgery (国际外科学)》上发表原创研究论文

近日,中南大学湘雅医院麻醉手术部、湖南省麻醉与围术期临床医学研究中心叶治教授团队在国际知名外科学期刊《International Journal of Surgery 》(国际外科学, Q1,IF=12.5)上以research article形式发表题为“Effects of continuous pecto-intercostal fascial block for management of post-sternotomy pain in patients undergoing cardiac surgery: A randomized controlled trial (连续性胸肋间筋膜阻滞在正中开胸心脏手术患者术后疼痛管理中的疗效:一项随机对照试验)”的原创研究论文。

本研究将胸肋间筋膜阻滞的持续给药模式用于正中开胸心脏手术,且作用时间覆盖至术后48小时,极大程度上减少了围术期阿片类药物的消耗量及其带来的副作用。同时在技术操作方面,本研究创新性地改良了穿刺技术,使用两点注射联合水分离技术解决了胸肋间筋膜阻滞局麻药液纵向扩散受限的问题。此外,本研究首次比较了连续的胸肋间筋膜阻滞的两种模式-恒速输注与程控脉冲,以探索其最佳给药模式。总之,该研究为临床中面临的难题提供了解决思路,较好的切合目前麻醉疼痛管理的新方向-精确化超声引导下的神经阻滞/少阿片化技术/精准多模式镇痛。尤其是在正中开胸心脏手术加速康复方面,本研究贡献了有效方案。

祖雄兵团队发表膀胱癌免疫耐药研究

近日,中南大学湘雅医院泌尿外科祖雄兵教授团队在国际知名期刊《Theranostics》(诊断治疗)(中科院一区TOP,IF=12.4)上发表膀胱癌免疫耐药相关高水平基础研究成果。此次发表在《Theranostics》上的“TBX3 shapes an immunosuppressive microenvironment and induces immunotherapy resistance”的论著,阐述了TBX3通过调控TGFβ1表达,招募肿瘤相关成纤维细胞,限制肿瘤微环境中CD8 T细胞介导的抗肿瘤免疫功能,从而诱导膀胱癌免疫抑制微环境的形成。抑制TBX3的表达可逆转此过程,从而增强抗PD-1免疫治疗效果。此项研究为之后开发膀胱癌免疫治疗靶点和疗效预测指标提供了理论依据。

刘定阳、杨治权团队发表脊髓损伤相关研究成果

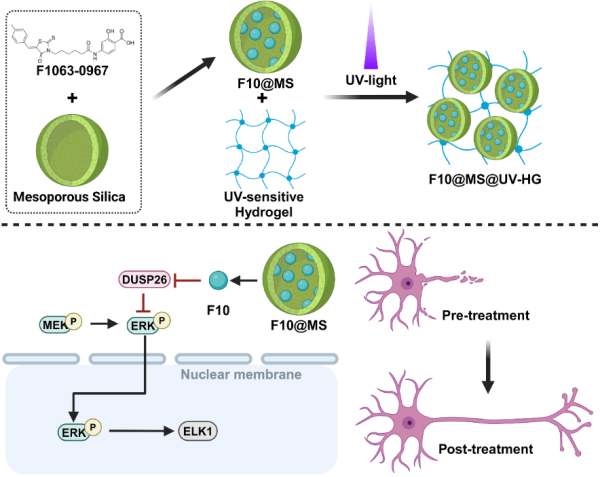

近日,中南大学湘雅医院神经外科刘定阳副教授、杨治权教授团队在《美国化学学会纳米》(ACS NANO)杂志(自然指数期刊、中科院1区Top期刊,IF:15.8)和《诊断治疗学》(Theranostics)杂志(中科院1区TOP期刊,IF:12.4)发表原创性脊髓损伤修复领域研究论文。

发表在《ACS NANO》杂志的研究论文“Neuronal Dual-Specificity Phosphatase 26 Inhibition via Reactive-Oxygen-Species Responsive Mesoporous-Silica-Loaded Hydrogel for Spinal Cord Injury Repair”(活性氧响应型介孔硅负载水凝胶通过抑制神经元双特异性磷酸酶26促进脊髓损伤修复),发现了在脊髓损伤后,多数损伤的神经元表现出外源性信号调节激酶(ERK)磷酸化水平显著下降。然而,在少部分自发性轴突再生的神经元中,负向调节ERK磷酸化的双特异性磷酸酶26(DUSP26)表达显著增加。团队构建了将DUSP26特异性抑制剂F1063-0967(F10)与介孔二氧化硅(MS)和光敏水凝胶(UV-HG)的递送系统。该系统响应活性氧(ROS)实现可调性控制释放过程,从而有效的促进轴突再生,为脊髓损伤的治疗提供了新的治疗策略。

发表在《Theranostics》杂志的研究论文“Revisiting the unobtrusive role of exogenous stem cells beyond neural circuits replacement in spinal cord injury repair”(非神经环路替代:外源性干细胞移植治疗大动物脊髓损伤模型的另类角色),通过大动物比格犬和恒河猴脊髓全横断损伤模型移植人源干细胞的实验,阐述了干/前体细胞移植通过调控大动物陈旧性脊髓损伤后损伤部位炎性微环境的途径,揭示了促进内源性神经再生与功能修复的作用机制,为干/前体细胞移植治疗脊髓损伤提供新的视野和新思路。

周蓉蓉团队在《Advanced Science(先进科学)》上发表非小细胞肺癌脑转移研究成果

近日,中南大学湘雅医院肿瘤科周蓉蓉教授团队围绕非小细胞肺癌脑转移,在国际著名期刊《Advanced Science(先进科学)》(IF=14.3,JCR Q1)以论著形式发表题为“Predicting Survival Rates In Brain Metastases Patients From Non-Small Cell Lung Cancer Using Radiomic Signatures Associated With Tumor Immune Heterogeneity”(基于肿瘤免疫异质性相关的影像组学特征预测非小细胞肺癌脑转移患者的生存)的重要成果。

中南大学湘雅医院肿瘤科周蓉蓉教授团队继《J Immunother Cancer(肿瘤免疫治疗杂志)》通过RNA测序证实脑转移免疫抑制性微环境后数据再利用,联合使用耶鲁大学纽黑文医院Divya Ramakrishnan团队数据,首次建立预测非小细胞肺癌脑转移患者预后的模型,并整合RNA测序数据分析预测模型结果的免疫异质性。该生存风险预测模型具有较强的预测性能和泛化能力,可解释性模型分析中进行免疫相关途径的富集,结果显示:低风险组存在干扰素(IFN)途径富集;免疫细胞浸润分析发现,低风险组存在显著的CD8+ T细胞、IFNγ-6/-18,提示活化的免疫肿瘤微环境或许解释了脑转移患者为何预后较好。这些发现,强调了从生物机制上解释影像组学特征和“黑盒”的重要性,可辅助临床医师对非小细胞肺癌脑转移患者指定个性化治疗策略。

李清团队在《Nature Communications》发文揭示基因OSGEP参与胰岛素原蛋白翻译的新机制

近日,中南大学湘雅医院临床药理研究所副所长、湘雅医学检验所副所长李清教授团队在国际著名综合类期刊《Nature Commsunications(自然通讯)》(中科院一区Top期刊,IF=14.7)以论著形式发表了题为“OSGEP regulates islet β-cell function by modulating proinsulin translation and maintaining ER stress homeostasis in mice(OSGEP通过调控小鼠胰岛素原翻译和维持内质网应激稳态来调节胰岛β细胞功能)”的原创性研究论文。

糖尿病是一种以高血糖为特征的慢性疾病,其发病率高、综合控制达标率低,且医疗费用负担沉重。OSGEP(O-唾液糖蛋白内肽酶)做为NNU型tRNA的t6A37修饰酶,其功能机制尚未明晰。李清课题组通过全身敲除和组织特异性敲除小鼠模型发现,OSGEP表达缺失导致严重的葡萄糖代谢紊乱。机制研究表明,胰岛β细胞敲除OSGEP后,胰岛素原蛋白翻译的准确性和效率降低,引发蛋白的错误折叠和生物活性受损。在高脂饮食的诱导下,蛋白错误折叠加剧,持续激活内质网应激,进一步损伤胰岛β细胞功能。相反,胰腺过表达OSGEP能够有效缓解糖尿病小鼠的糖代谢紊乱。同时,临床关联研究发现OSGEP是糖尿病的易感基因。总之,该研究揭示了OSGEP在调控胰岛素原蛋白翻译中的关键作用,表明其可能成为糖尿病防治的潜在靶点,相关发现已申请发明专利。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-024-54905-8#Sec14

黄耿文团队开发机器学习模型和网络工具精准预测急性胰腺炎死亡率

近日,中南大学湘雅医院普通外科黄耿文教授团队在急性胰腺炎的临床研究方面再次取得重要进展,研究成果以“一种预测感染性胰腺坏死患者死亡率的可解释性机器学习模型的开发和验证(Development and Validation of an Explainable Machine Learning Model for Mortality Prediction among Patients with Infected Pancreatic Necrosis)”为题在柳叶刀子刊eClinicalMedicine 发表。

黄耿文团队历经10余年构建Xiangya IPN前瞻性研究队列,采用随机森林法和条件生存等统计学方法,建立了可以帮助临床医生准确实时预测患者生存率的列线图,优化了临床决策(Int J Surg,2024)。在此基础上,研究团队全方位比较10种机器学习模型,最终获得了一个对胰腺感染患者死亡率具有最佳预测性能的、可解释的机器学习模型。为方便临床应用,团队开发了2个公开的网络工具供临床使用。医生只需在这2个网络工具上输入患者的临床信息,就可以准确获得患者的预后预测结果,极大地改进了这一机器学习模型的临床实用性。本项研究是迄今为止全球范围内最大样本量的、有关胰腺坏死感染的死亡预测机器学习模型,为临床精准诊断和治疗重症胰腺炎提供了可靠的证据支持。

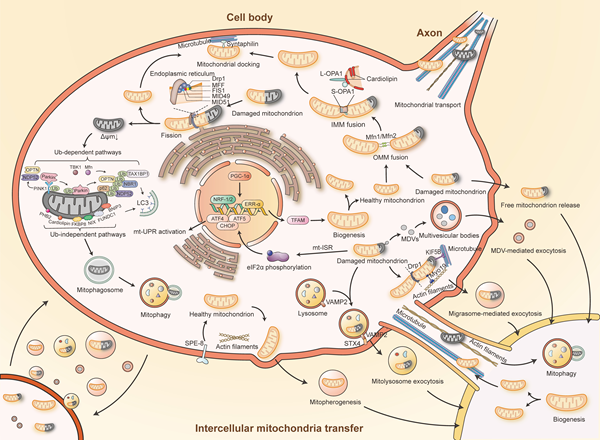

周也荻团队在高水平期刊发文系统介绍线粒体疾病诊疗策略

近日,中南大学湘雅二医院眼科周也荻副研究员指导2020级临床医学(五年制)本科生温海鹏及2024级硕士生邓慧主要撰写的综述文章《线粒体疾病:从分子机制到治疗进展》(Mitochondrial diseases: from molecular mechanisms to therapeutic advances)在《信号转导与靶向治疗》(Signal Transduction and Targeted Therapy)(中科院一区,IF:40.8)上公开发表。

该文系统性介绍了线粒体的一般性质,质量控制系统,对炎症和凋亡的影响,以及线粒体的诊治方法和策略,并讨论了目前研究的局限性、挑战以及未来研究的方向和前景。以往研究认为,线粒体疾病主要由线粒体氧化磷酸化功能障碍所致的能量衰竭引起,近期研究发现,线粒体遗传缺陷激活的细胞反应和信号通路在线粒体疾病发生发展中具有重要作用,为进一步研究致病基因突变所致的各种组织变化和临床症状背后的病理生理过程提供了新思路,以期为线粒体疾病患者提供更精准有效的诊治策略。

赵琳、邓湘赢等在《Molecular Cancer》发表综述

近日,中南大学湘雅二医院病理科赵琳、中南大学湘雅医院医学科学研究中心邓湘赢等在国际权威学术期刊《Molecular Cancer》(IF=27.7)在线发表题为“Biometallic ions and derivatives: a new direction for cancer immunotherapy”的综述。

生物金属离子在调节免疫系统方面发挥着至关重要的作用。近年来,癌症免疫治疗成为癌症治疗的重大突破,以其特异性和持久性优势在多种癌症中取得良好疗效。然而,现有疗法仍面临挑战,如免疫耐受、免疫逃逸等。生物金属离子可通过活化免疫细胞、增强肿瘤抗原的呈递以及改善肿瘤微环境,协助提升免疫治疗效果。此外,生物金属离子及其衍生物还能直接抑制肿瘤细胞的进展,并通过促进免疫反应和降低免疫抑制信号,为有效克服当前癌症免疫治疗的局限提供可能性。本文探讨了生物金属离子在癌症免疫治疗中的作用及潜在应用前景,为未来临床应用金属离子作为癌症免疫治疗的一部分提供了新的思路,有助于指导开发更有效、安全的治疗方案。

原文链接:10.1186/s12943-025-02225-w

赵琳、邓湘赢等在《Molecular Cancer》发表综述

近日,中南大学湘雅二医院病理科赵琳、中南大学湘雅医院医学科学研究中心邓湘赢等在国际权威学术期刊《Molecular Cancer》(IF=27.7)在线发表题为“The micro(nano)plastics perspective: exploring cancer development and therapy”的综述。

微塑料作为一种新兴的环境污染物,已被广泛关注其对生态系统和人类健康的潜在影响。微塑料能够引发细胞毒性和慢性炎症,可能通过促炎反应、氧化应激和内分泌干扰等机制促进癌症的发生。此外,改进的微塑料为癌症治疗带来了新的视角,微塑料作为药物载体的研究正在开展,显示出高靶向性和生物利用度的潜力。尽管目前的研究表明微塑料与某些癌症存在关联,但对其长期影响和具体机制的研究仍需深入。本文旨在探讨微塑料的致癌性及其在癌症治疗中的应用前景为今后的研究提供了重要方向,强调了开展多学科合作的必要性,以应对这一全球性健康挑战。

原文链接:10.1186/s12943-025-02230-z

范成铭、周子靖团队在《Seminars in Cancer Biology》发表综述

近日,中南大学湘雅二医院心血管外科范成铭教授与呼吸与危重症医学科周子靖教授联合团队,在国际知名期刊《Seminars in Cancer Biology》(IF=12.1,中科院1区Top)上发表了题为“Mechanisms and strategies of immunosenescence effects on non-small cell lung cancer (NSCLC) treatment: A comprehensive analysis and future directions”的综述文章。文章的共同第一作者为湘雅二医院心血管外科博士研究生周华涛与硕士研究生郑子龙,范成铭教授与周子靖教授为该研究的共同通讯作者。

文章深入探讨了免疫衰老在非小细胞肺癌(NSCLC)进展中的作用,尤其是在老年患者中的治疗挑战。随着年龄的增长,免疫系统的功能逐渐下降,免疫衰老现象使得免疫监视受损、细胞毒性反应减弱以及慢性炎症加剧,进而为肿瘤提供了更有利的生长环境。该综述详细分析了免疫衰老对T细胞、B细胞、自然杀伤细胞(NK细胞)以及巨噬细胞的影响,揭示了免疫系统在清除肿瘤细胞方面的功能丧失。此外还特别关注了免疫治疗的挑战,尤其是在免疫衰退的老年患者中,免疫治疗的效果受到了严重的影响。综述提出,随着单细胞测序和CRISPR-Cas9技术的进步,免疫衰老的研究取得了新的突破,为未来开发新的免疫衰老靶向治疗提供了可能性。研究团队强调,优化免疫衰老的干预策略,改善老年NSCLC患者的治疗效果,是未来的关键研究方向。通过这项研究,团队希望为老年患者提供更为有效的免疫治疗方案,并推动免疫衰老研究的发展,帮助提升老年非小细胞肺癌患者的生存率和生活质量。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1044579X2500001X?via%3Dihub

向大雄团队在胶质母细胞瘤靶向治疗取得新进展

近日,中南大学湘雅二医院药学部、湖南省转化医学与创新药物工程技术研究中心向大雄教授团队在胶质母细胞瘤靶向治疗取得新进展,研究成果(Engineered biomimetic cisplatin-polyphenol nanocomplex for chemo-immunotherapy of glioblastoma by inducing pyroptosis)在国际学术期刊 《Journal of Nanobiotechnology》(IF:10.6)发表。

胶质母细胞瘤(GBM)是最恶性的原发性脑肿瘤,临床治疗手段主要是手术切除再联合化疗和放疗。但由于高复发率和耐药性,治疗效果仍然有限。此外,化疗诱导的凋亡GBM细胞释放富含RBM11的细胞外囊泡,会促进肿瘤细胞增殖和耐药抵抗。因此,寻找临床药物并利用纳米技术实现药物跨血脑屏障(BBB),改变GBM细胞死亡方式并改善GBM免疫抑制微环境,以增强GBM化学免疫疗效是一种有前景治疗策略。细胞焦亡是一种新的程序性细胞死亡形式,其特征是细胞质膜孔形成和随后的细胞肿胀破裂,是一种促炎过程,可释放大量免疫刺激因子,如高迁移率族蛋白B1(HMGB1) 并诱导免疫激活。化疗药物顺铂(CDDP)可激活caspase-3剪切GSDME,形成GSDME-N端结构域,在细胞膜上打孔,诱导细胞焦亡。

为了有效递送CDDP跨BBB靶向GBM,增强疗效,作者通过引入铜离子、过氧化氢酶和单宁酸制备了CDDP-多酚自组装纳米复合物(CuCCT),以增强结构完整性、消耗谷胱甘肽(GSH)并改善肿瘤缺氧。此外,在纳米复合物外层包裹过表达程序性死亡-1 (PD-1)的BV2小胶质细胞膜(CuCCT@CM),以有效阻断CDDP诱导的程序性死亡配体1(PD-L1) 上调。进一步在膜表面插入靶向低密度脂蛋白受体(LRP1)的angiopep-2多肽(CuCCT@CM-Ang),以有效穿过BBB并特异性靶向GBM细胞。体内外研究证实了CuCCT@CM-Ang可有效跨BBB诱导GBM细胞焦亡,改善免疫抑制微环境,并显著抑制肿瘤细胞增殖,延长荷瘤小鼠生存期,增强了CDDP化疗免疫疗效,为GBM提供了安全有效的治疗策略。

原文链接:https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12951-025-03091-w

张晶晶、许丹焰团队发表创新性研究为肥胖治疗提供个性化药物选择

近日,国家代谢性疾病临床医学研究中心、中南大学代谢综合征研究中心、代谢内分泌科张晶晶教授团队、中南大学血脂与动脉粥样硬化研究所、湘雅二医院内科副主任、心脏康复专科许丹焰主任团队合作在LANCET子刊eClinicalMedicine(五年平均IF值>10)发表题为Safety and effects of anti-obesity medications on weight loss, cardiometabolic, and psychological outcomes in people living with overweight or obesity: a systematic review and meta-analysi的原创性研究论文。研究团队综合了154项随机对照试验,涉及112515名参与者,评估了美国食品药品监督管理局(FDA)及欧洲药品管理局(EMA)批准的用于治疗超重或肥胖的减重药物。研究团队采用了四维评估方法,包括体重减轻、心血管健康、心理结果和不良事件,为不同肥胖人群提供了个性化的治疗建议。

欧阳文、童建斌教授团队在《Gut Microbes》发表重要研究成果

近日,中南大学湘雅三医院麻醉科欧阳文/童建斌教授团队在《Gut Microbes》(中国科学院1区TOP期刊,IF=12.2)杂志上发表题为“肠道菌群失调诱导的维生素B6代谢紊乱以非皮质醇依赖性方式导致慢性应激相关行为异常(Gut dysbiosis-induced vitamin B6 metabolic disorder contributes to chronic stress-related abnormal behaviors in a cortisol-independent manner)”的原创性基础研究论文。

本研究利用重复束缚应激的动物模型,结合肠道菌群移植、益生菌干预和维生素B6补充等手段,发现:肠道菌群移植可再现慢性应激相关的核心表型,而补充益生菌则能够有效抑制这些表型的发生。进一步通过分子生物学和代谢组学等多维度检测,首次揭示了慢性应激通过改变肠道菌群导致维生素B6代谢紊乱,进而诱发异常行为的新机制。值得注意的是,这一过程独立于经典的HPA轴调控通路。这一重要发现为慢性应激相关疾病的临床防治提供了极具前景的新方向,为开发基于肠道菌群和维生素B6代谢的干预策略奠定了理论基础。

欧阳文、童建斌教授团队在《International journal of surgery》发表重要研究成果

近日,中南大学湘雅三医院麻醉科欧阳文/童建斌教授团队在《International journal of surgery》(JCR Q1 TOP期刊,IF=12.5)杂志上发表题为“益生菌预防聚乙二醇脂质体多柔比星相关手足综合征和乳腺癌患者手术和化疗后口腔粘膜炎:一项随机安慰剂对照试验(Probiotics prevent pegylated liposomal doxorubicin-associated hand-foot syndrome and oral mucositis of breast cancer patients following surgery and chemotherapy:a randomized placebo-controlled trial)”的原创性研究论文。

本研究纳入了I-III期乳腺癌术后需接受脂质体多柔比星(PLD)辅助化疗的患者,并将其随机分为益生菌组和安慰剂组。研究发现,在PLD化疗期间补充益生菌能够有效预防HFS和OM的发生与恶化。在此基础上,研究团队运用微生物分析、代谢组学分析等多组学技术,全面剖析患者的粪便微生物群组成及血浆代谢物变化等关键指标。进一步研究表明,p-Mentha-1,8-dien-7-ol(MDO)和L- 精氨酸的变化与手足综合征和口腔黏膜炎呈负相关。在动物实验验证环节,MDO能够部分重现益生菌对大鼠PLD相关皮肤细胞增殖抑制、DNA损伤及局部炎症的预防功效。

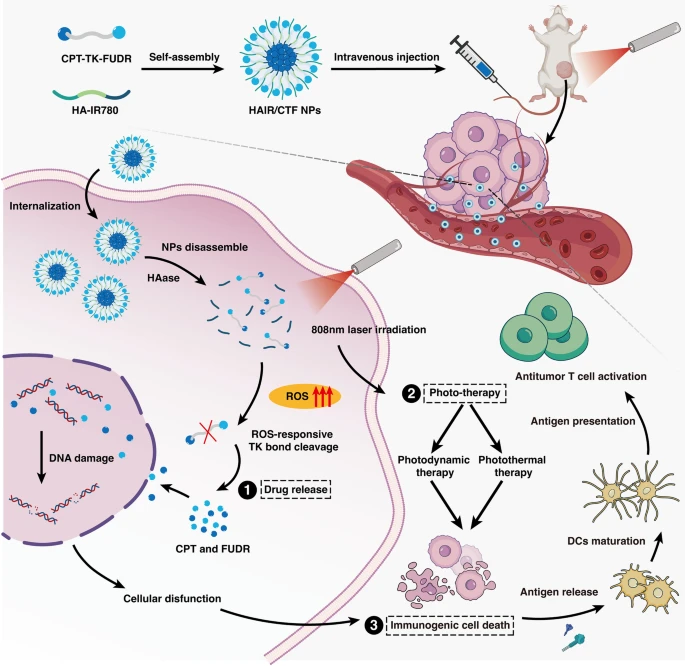

湘雅药学院团队合作开展光控纳米药物精准给药治疗乳腺癌研究的最新进展

近年来,乳腺癌已成为全球女性健康的主要威胁之一,传统化疗虽有效,但其严重的副作用仍限制了疗效的提升。光响应性药物传递系统(DDS)作为一种新兴的治疗方法,因其能够精确控制药物释放的空间和时间,逐渐成为乳腺癌治疗领域的研究热点。然而,要实现精准靶向、定时释放仍面临巨大的挑战。为了解决这一问题,研究人员正在探索创新的药物传递系统,以期更高效地治疗乳腺癌。中南大学湘雅药学院药剂学系陈传品教授团队、中南大学湘雅二医院向大雄团队吴军勇副研究员、以及湖南省药品检验检测研究院王蓉蓉教授团队,针对这一挑战,提出了一系列用于精确药物递送治疗乳腺癌的光控纳米药物。

研究成果为传统化疗药物的再开发提供了新的思路,并为未来三阴性乳腺癌的临床治疗开辟了崭新的方向。该研究成果分别以“Light-Responsive conjugated polymer nanoparticles with Spatial-Controlled camptothecin release via π - π stacking for improved Combinatorial therapy of breast cancer”和“Spatiotemporal-controllable ROS-responsive camptothecin nano-bomb for chemo/photo/ immunotherapy in triple-negative breast cancer”为题成功发表于材料领域的权威期刊Materials & Design以及纳米医学领域的权威期刊Journal of Nanobiotechnology(IF=10.6)上。

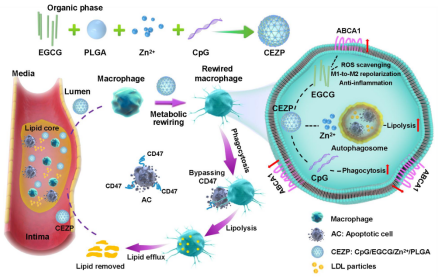

周文虎团队、阳国平团队合作在《ACS Nano》发表最新研究成果

近日,中南大学湘雅药学院周文虎教授团队与阳国平教授团队合作,在《ACS Nano》(中科院1区Top期刊,NI指数杂志,IF=15.8)发表题为“Multifunctional Nanomedicine for Targeted Atherosclerosis Therapy: Activating Plaque Clearance Cascade and Suppressing Inflammation”的原创论文。

动脉粥样硬化(Atherosclerosis,AS)是一种常见的血管炎症性疾病,斑块是AS的重要病理特征,主要由大量凋亡细胞堆积而成。尽管有降脂疗法,但由于斑块部位“do not eat me”信号CD47的过表达,抑制了巨噬细胞介导的细胞胞葬作用,有效的斑块清除仍存在挑战。此外,AS病变通常与严重的炎症和氧化应激相关,加剧了疾病进展。为此,本研究团队开发了一种多功能纳米制剂(CEZP),通过“细胞胞葬-脂质降解-胆固醇外流”的策略,针对AS关键病理机制治疗AS,且具有抗炎活性。CEZP纳米粒通过锌离子(Zn2+)和表没食子儿茶素没食子酸酯(EGCG)组装的金属有机框架包载CpG,静脉给药后,CEZP在AS斑块部位积累,促进巨噬细胞摄取。进入细胞后,CEZP释放其活性成分,其中CpG增强细胞胞葬作用,Zn2+促进细胞内脂质降解,EGCG上调ATP结合盒转运蛋白以促进胆固醇外流,同时还具有抗氧化和抗炎作用。体内实验证实CEZP可稳定斑块、减少斑块负担并具有调节巨噬细胞表型的能力,为AS提供了一种新的治疗策略。

原文链接:https://pubs.acs.org/doi/full/10.1021/acsnano.4c12131

许娟团队、周艳宏团队在《Molecular Cancer》上发表综述性论文“中性粒细胞在肿瘤发展中的双向作用”

近日,由中南大学湘雅医学院附属肿瘤医院许娟和中南大学基础医学院肿瘤研究所周艳宏研究员作为通讯作者、中南大学湘雅医学院附属肿瘤医院作为第一单位在《Molecular Cancer》(中科院一区,2024年IF=27.7)发表了题为“Bidirectional role of neutrophils in tumor development”(中性粒细胞在肿瘤发展中的双向作用)的综述。

中性粒细胞传统上被认为是先天免疫系统的非特异性组成部分,但由于它们在促进和抑制肿瘤进展中所扮演的双重角色,引起了广泛的研究兴趣。该文旨在阐明中性粒细胞在肿瘤免疫中发挥双向作用的具体机制,以及影响这些作用的因素。通过对大量相关文献的全面分析和综合,已经明确中性粒细胞可以通过多种机制影响肿瘤的发生、发展和侵袭性迁移,从而发挥其抗肿瘤效应。相反地,中性粒细胞也可以促进肿瘤发生、增殖和介导肿瘤细胞的免疫逃逸,并抑制其他免疫细胞的正常抗肿瘤功能,从而发挥促肿瘤效应。此外,中性粒细胞受到肿瘤细胞及其独特微环境的影响,又反过来造就了中性粒细胞的免疫异质性和可塑性。中性粒细胞与肿瘤细胞相互作用,精确调控它们生命活动的各个方面。该文还指出了关于中性粒细胞在肿瘤发生和肿瘤发展中双向作用的研究中尚未解决的问题,为其在临床中的应用带来了新的机遇和挑战。这些见解有助于恰当地将中性粒细胞的肿瘤免疫双向作用应用于临床治疗策略中。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1186/s12943-025-02228-7

陈攀团队在《Molecular Cancer》上发表综述性论文“腺苷到肌苷(A-to-I)RNA编辑在肿瘤中的研究进展”

近日,中南大学湘雅医学院附属肿瘤医院陈攀团队在《Molecular Cancer》杂志(IF=27.7)发表题为“Advances in A-to-I RNA editing in cancer”(腺苷到肌苷(A-to-I)RNA编辑在肿瘤中的研究进展)的综述。该综述全面总结了A-to-I RNA编辑在癌症发生发展中的作用及机制,并梳理了A-to-I RNA编辑在癌症的诊断、治疗和预后中的潜在价值。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1186/s12943-024-02194-6

朱莉莉团队在《AGEING RESEARCH REVIEWS》上发表题为《急性心肌梗死中的细胞死亡调控:分子机制和治疗意义》的综述论文

近日,由中南大学基础医学院病理生理学系王念副教授作为通讯作者、湘雅医学院附属肿瘤医院临床病理科朱莉莉博士作为第一作者、湘雅医学院附属肿瘤医院作为第一单位在《AGEING RESEARCH REVIEWS》 (中科院一区,IF=12.5)发表了题为“Regulated cell death in acute myocardial infarction: Molecular mechanisms and therapeutic implications (急性心肌梗死中的细胞死亡调控:分子机制和治疗意义)”的综述论文。这篇综述指出多种调控细胞死亡途径的复杂相互作用在急性心肌梗死的发病机制中起着关键作用,系统地总结了各种调控细胞死亡形式的内在机制,从调控细胞死亡的角度深入探讨了急性心肌梗死的发病机制,并重点介绍了一系列有望彻底改变急性心肌梗死治疗方法的治疗靶点。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1016/j.arr.2024.102629