2025年,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,也是湘雅医学院西迁办学87周年。八十七载风雨兼程的峥嵘岁月,不仅是中国医学教育史上荡气回肠的一章,更是湘雅人身负民族使命、在烽火中赓续医学火种的壮丽史诗。抗战烽起,湘雅医学院毅然西迁黔渝,在茅屋草舍中坚持办学,在硝烟弥漫中守护医学火种,以“公勇勤慎、诚爱谦廉”的湘雅精神,扎根西南大地,服务战时军民,为中国现代医学教育存续血脉,为抗战救国大业注入坚实力量。

立足长沙,医教并举为抗战

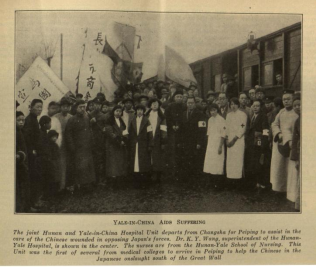

1931年,“九一八事变”爆发。随即,湘雅医学院将学生的体育课改授军事医学,并协助湖南高中以上学校军事训练委员会办理战地救护讲习班,培养战地医护人才。1933年3月,湘雅医学院组织两批医护北上支援抗战,王子玕院长亲率湘雅救护队赴北平,参加抗日长城之战的医疗救护工作。颜福庆先生在《申报》发表谈话称,湘雅医学院等国内各大医事机关“救护工作组织严密、费钱不多,收效尚大,各地保护人员精神极佳”。随着战事发展,战线逐渐南移。1935年9月,湘雅医学院组建战时服务团,并在长沙市北郊设立卫生事务所,为因抗战爆发自北南下的难民服务。

1933年,王子玕院长带领湘雅医疗救护队在长沙小吴门火车站出征前留影

1937年7月,“七七事变”爆发,中国人民奋起进行全民族抗战。次月,湘雅外科教授萧元定率高年级学生组成医疗救护队,赶赴华北战场,支援抗日战争达半年之久。11月,1300余名抗战伤兵路过长沙,时任代院长张孝骞号召五、六年级学生参加为伤兵换药工作。湘雅医学院在民族危难之际挺身而出,将医学教育与战时需求紧密结合,组织师生奔赴前线救护伤员,服务难民,彰显了医者的仁心与担当,为抗战作出了重要贡献。

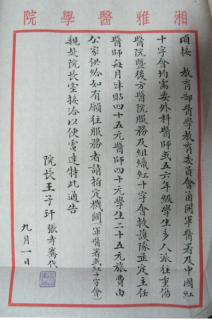

1937年9月,院长王子玕、代院长张孝骞署名布告,号召高年级学生参加重伤医院与中国红十字会的医疗服务工作

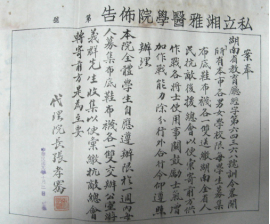

1937年10月代理院长张孝骞布告学生遵令为抗战将士捐布鞋、布袜,限期送缴湖南全省人民抗日后援总会

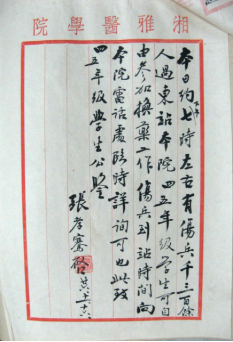

1937年11月张孝骞号召湘雅医学院五、六年级学生为抗日伤兵换药的通知

西迁黔渝,薪火相传在异乡

七七事变发生后,长沙上空,战火阴霾密布。经过集体讨论与缜密计划,湘雅医学院决定西迁贵阳继续办学。1938年8月18—19日,湘雅各部仪器、标本、图书及办公要件共约400箱、重约40吨,陆续迁运贵阳。到10月13日,这年中秋节的日子,18班学生劳远琇等到达贵阳,落脚在城东门外五六里地的东山上的一座庙宇。湘雅人经过长途跋涉,翻山越岭,漫漫西迁之路暂告结束。

贵阳次南门外石硐坡的学院实验楼

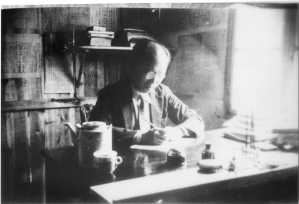

西迁贵阳期间,张孝骞院长在简陋的办公室紧张地工作

初到贵阳时,师生们一度只能借宿于寺庙中。后在旅筑湖南长沙会馆的帮助下,于贵阳次南门外的石硐坡一带兴建简易校舍,该地从此叫“湘雅村”,并沿用至今。1940年,湘雅医学院由私立改为国立,保障了办学经费,使学校的生存状况有所改观。但是,坚守在贵阳的湘雅医学院,办学条件仍十分艰苦。值抗战未竟、复员无期之际,人心难免彷徨苦闷。在此境况下,提炼湘雅精神和文化,凝聚人心,鼓舞士气,可谓迫在眉睫。为此,张孝骞院长广泛发动,多方征集,最后亲自择定了湘雅医学院院训“公勇勤慎 诚爱谦廉”。院训一经推出,立时成为团结师生的旗帜,其关键作用,不言而喻。

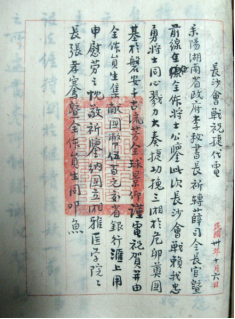

1941年10月6日,湘雅医学院全体师生为第二次长沙会战胜利的祝捷电文

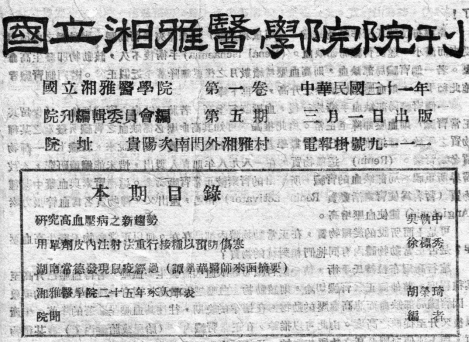

1942年3月,《国立湘雅医学院院刊》第1卷第5期刊载本院第12届毕业校友、常德广德医院院长谭学华的来信——《湖南常德发现鼠疫经过》,对外揭露日寇于1941年11月4日在常德空投细菌弹后,致鼠疫暴发、同胞惨死的罪行。

1942年3月,《国立湘雅医学院院刊》第1卷第5期刊载本院第12届毕业校友、常德广德医院院长谭学华的来信——《湖南常德发现鼠疫经过》

1944年12月7日,侵华日军的战火烧到了贵州的六寨、下司等地,湘雅医学院被迫由贵阳向重庆迁徙。次日,跋涉在黔川崇山峻岭的师生,在瑟瑟寒风中,以院训为口号,唱响院歌。师生们迈着坚定的步伐,向前进发,用坚强的意志为新中国保存了一簇医学教育的火种。寒风中激荡的誓言与歌声,成为穿透战火阴霾的湘雅精神最强音,铸就了共克时艰的钢铁纽带。

护院保产,继往开来迎解放

1949 年,湘雅护校师生在迎接中国人民解放军进入长沙城

1949年8月长沙和平解放,湘雅医学院的历史掀开了全新的一页。解放前夕,以院长凌敏猷为首的“护校委员会”成功组织了护校工作,完整地保护了学校的全部资产和医疗教学秩序,使其未受战火破坏。新成立的军管会顺利接管学校后,全院师生以极大的热情拥抱新时代,迅速恢复教学、科研与医疗卫生服务,并积极投身爱国卫生运动和抗美援朝医疗支援工作。1953年,学院更名为湖南医学院并划归卫生部直属,获得了国家层面的大力支持,从此进入了为新中国人民群众健康事业服务的快速发展时期,为日后成为重要医学教育院校奠定了坚实的基础。湘雅的解放,标志着其从一所历经战乱的医学院,正式转型为国家建设服务的重点医学高地,开启了崭新的历史篇章。

(一审:王云 二审:黄耿文 三审:朱利勇)