近日,湘雅科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2025年3月的科研成果吧~

以下成果根据湘雅各二级学院、附属医院官网等整理。

雷光华团队在《Science》发表骨关节炎原创研究成果

近日,中南大学湘雅医院骨科/老年骨关节疾病防治教育部重点实验室/国家老年疾病临床医学研究中心雷光华/曾超/魏捷教授团队与中国科学院上海药物研究所谢岑研究员团队合作,在《Science》以“Research Article”形式在线发表题为“Osteoarthritis treatment via the GLP-1–mediated gut-joint axis targets intestinal FXR signaling(靶向肠道法尼醇X受体调控胰高血糖素样肽-1介导的肠-关节轴治疗骨关节炎)”的原创研究成果。该研究基于雷光华教授带领团队建成的大样本、稳定随访、前瞻性自然人群队列“湘雅骨关节炎研究(Xiangya Osteoarthritis Study)”的创新发现,历时10年,首次系统揭示了“肠道细菌–胆汁酸–肠道FXR–GLP-1–关节软骨轴”在骨关节炎中发挥重要作用,而已上市药物熊去氧胆酸可通过抑制肠道FXR治疗骨关节炎,系统提出了骨关节炎“肠-关节轴”发病机制新学说,突破了骨关节炎是一种局部因素所致疾病的传统认知,开辟了临床转化新方向。

全球有超过5亿骨关节炎(OA)患者,疾病负担沉重,尚无安全有效可延缓病情进展药物,亟需探明OA发病机制与干预靶点,并基于此开发治疗药物。OA的特点是关节局部发病,既往一直认为局部因素(如机械磨损)是OA的最主要病因,而系统因素(如全身代谢)在OA中的作用一直不清楚。

基于此,雷光华/曾超/魏捷教授团队与谢岑研究员团队合作开展了深入研究:1、基于自主建立的自然人群队列“湘雅骨关节炎研究”(Cohort Profile: The Xiangya Osteoarthritis (XO) Study. Int J Epidemiol. 2024;53(6):dyae156)发现血液甘氨熊去氧胆酸(glycoursodeoxycholic acid, GUDCA)水平与OA及其严重程度呈显著负相关,该发现在另一项自主建立的独立人群队列(湘雅步行研究/Xiangya Step Study)中得到验证。2、动物实验证实GUDCA可通过选择性抑制肠道法尼醇X受体(farnesoid X receptor, FXR)延缓小鼠OA病情进展;敲除小鼠肠道干细胞Fxr可促进其增殖,从而增加其分化成的L细胞数量,进而促进胰高血糖素样肽-1(glucagon-like peptide 1, GLP-1)的产生,最终升高血清GLP-1水平。3、进一步发现OA患者血液GLP-1水平降低,且血液与滑液GLP-1水平正相关;关节腔注射GLP-1受体抑制剂可阻断GUDCA对OA小鼠的治疗作用,关节腔注射GLP-1受体激动剂可延缓OA小鼠病情进展;真实世界研究进一步验证了使用GLP-1受体激动剂与OA患者病情进展风险下降显著相关。4、为探索GUDCA发生变化的原因,宏基因组测序发现自然人群队列中OA患者肠道鲍氏梭菌(Clostridium bolteae, C. bolteae)相对丰度降低,多组学研究显示C. bolteae相对丰度与血液GUDCA水平正相关;补充C. bolteae升高GUDCA前体-熊去氧胆酸(ursodeoxycholic acid, UDCA)和GLP-1水平并延缓OA小鼠病情进展。5、为进一步探索临床转化前景,发现安全性良好的已上市药物UDCA可抑制肠道FXR活性、增加L细胞数量、促进GLP-1分泌、延缓小鼠OA病情进展;真实世界研究验证了口服UDCA与OA患者病情进展风险下降显著相关,有望“老药新用”治疗OA。

雷光华教授带领团队,从人群出发,再到细胞、类器官和动物,最后回到人群,系统揭示了“C. bolteae–GUDCA–肠道FXR–GLP-1–关节软骨轴”在OA中发挥重要作用,阐明了抑制肠道FXR通过影响干细胞命运促进GLP-1分泌的新机制,而安全性良好的已上市药物UDCA有望通过抑制肠道FXR治疗OA。

论文链接:

https://www.science.org/doi/10.1126/science.adt0548

湘雅医院皮肤科团队在《Nature Genetics》发表黑色素瘤抗肿瘤免疫治疗的全新机制

近日,湘雅医院皮肤病医院(皮肤科)陈翔教授、刘洪教授等联合在《Nature Genetics》(自然遗传,因子指数31.7)杂志发表了Alterations in PD-L1 succinylation shape anti-tumor immune responses in melanoma(琥珀酰化修饰调控PD-L1稳定促进黑色素瘤抗肿瘤免疫)的原创研究性论文。该研究首次揭示线粒体代谢酶CPT1A通过琥珀酰化修饰调控PD-L1蛋白降解的关键核心机制,提出了CPT1A活化剂联合免疫治疗抗黑色素瘤的全新治疗策略,为黑色素瘤免疫治疗提供精准靶标。

恶性黑色素瘤是一种以黑色素细胞异常增殖及代谢-免疫失稳态为重要特征的致死性皮肤疾病。尽管免疫检查点抑制剂PD-1/PD-L1单抗显著改善了部分黑色素瘤患者的生存,但其反应率仍不理想,仅有15-25%的跨多种肿瘤的患者表现出积极反应,且大约三分之一的初始应答者会复发。因此,识别预测性生物标志物和耐药机制对于提高免疫检查点阻断疗法的疗效至关重要。传统研究多聚焦于PD-L1的转录调控,但其蛋白稳定性的动态机制长期未明,研究表明,除了能量生产,线粒体还通过蛋白翻译后修饰(Post translational modification, PTMs),如乙酰化、丙二酰化和琥珀酰化来调节蛋白质功能。因此深入挖掘PTM机制是领域内一个重要的研究方向。此外,肿瘤代谢重编程对免疫微环境的影响逐渐成为研究热点,尤其是线粒体代谢产物(如α-酮戊二酸、琥珀酸)如何通过翻译后修饰调控免疫检查点蛋白,成为破解耐药的关键突破口。

申良方团队在《JAMA》发表局晚期鼻咽癌免疫疗法新成果

近日,中南大学湘雅医院肿瘤科主任申良方教授团队与中山大学肿瘤防治中心马骏院士、孙颖教授团队合作的一项大型前瞻性、多中心、随机对照研究,在国际顶级医学期刊《JAMA》(美国医学会杂志)(IF=63.1)以原创论著形式发表鼻咽癌临床研究新成果。该研究以《Adjuvant PD-1 Blockade With Camrelizumab forNasopharyngeal Carcinoma:The DlPPER Randomized Clinical Trial》(PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗辅助治疗高危局部晚期鼻咽癌:DIPPER随机对照临床研究)为题,首次在局晚期鼻咽癌中确立了辅助免疫治疗的地位,显著提高患者生存的同时毒副作用低,成为局部晚期鼻咽癌患者的治疗新选择。

鼻咽癌具有明显的地域高发性,中国新发病例占全球47%。由于早期症状隐匿,约70%的患者确诊时已属局部晚期。尽管局部晚期鼻咽癌采用以放化疗为主的综合治疗可以取得比较好的疗效,但仍有20%-30%的患者会发生复发或转移,鼻咽癌属于免疫细胞浸润丰富的“热肿瘤”,适合探索免疫治疗,近年来免疫治疗应用于鼻咽癌已成为研究热点。中山大学肿瘤防治中心马骏、孙颖团队牵头,联合中南大学湘雅医院、华中科技大学附属同济医院等单位共同完成了一项前瞻性、多中心、随机对照研究,评估局部晚期鼻咽癌患者接受标准放化疗后,使用PD-1抗体卡瑞利珠单抗的疗效。研究纳入450例患者,卡瑞利珠单抗组患者的3年无瘤生存率由77%提高至87%,复发转移或死亡风险降低44%;无转移生存率由84%提高至92%,转移风险降低46%;无复发生存率由87%提高至93%,复发风险降低47%。本研究入选2024年美国临床肿瘤学会(ASCO)Late-breaking Abstract(突破性摘要),并被评为ASCO最佳研究,进一步确立了免疫治疗在鼻咽癌中的重要地位,有望改写治疗指南,为局部晚期鼻咽癌患者提供新的治疗选择。

邬麟、陈建华团队在《Lancet》正刊上发表了依沃西单抗与帕博利珠单抗治疗PD-L1阳性非小细胞肺癌(HARMONi-2):一项在中国进行的随机、双盲、III期临床研究成果

近日,湘雅医学院附属肿瘤医院邬麟教授、陈建华教授作为共同第一作者在国际顶级医院期刊《The Lancet》(中科院一区TOP期刊,2023IF=98.4)正刊发表了一篇题为“Ivonescimab versus pembrolizumab for PD-L1-positive non-small cell lung cancer (HARMONi-2): a randomised, double-blind, phase 3 study in China(依沃西单抗与帕博利珠单抗治疗PD-L1阳性非小细胞肺癌(HARMONi-2):一项在中国进行的随机、双盲、III期研究)”的原创性研究论文。

这是全球迄今唯一在单药头对头对比帕博利珠单抗取得显著阳性结果的随机对照大III期研究,引发了热烈的反响与讨论。研究显示,对比帕博利珠单抗,依沃西单抗可显著提高患者的客观缓解率(ORR:50% vs. 38.5%)和中位无进展生存期(PFS:11.1 vs. 5.8个月),降低了49%的死亡风险(HR=0.51,P<0.0001);此外,进一步的亚组分析揭示,无论在组织学类型(鳞状细胞癌vs.腺癌;HR:0.48 vs. 0.54)、PD-L1 TPS表达水平(≥50% vs. 1-49%;HR:0.46 vs. 0.54)方面,依沃西单抗相较于帕博利珠单抗均显示出显著优势,且不良反应可耐受。依沃西单抗作为靶向PD-1和VEGF的双特异性抗体,有望成为一线治疗PD-L1阳性晚期非小细胞肺癌患者的颇具前景的治疗新策略。

原文链接:https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)02722-3/abstract

王文祥团队在《Lancet Respiratory Medicine》上发表围手术期替塞珠单抗联合新辅助化疗治疗可切除非小细胞肺癌(RATIONALE-315):一项随机临床试验的中期研究成果

近日,湘雅医学院附属肿瘤医院王文祥教授作为共同第一作者在《Lancet Respiratory Medicine》(中科院一区TOP期刊,2023IF=38.7)上发表“Perioperative tislelizumab plus neoadjuvant chemotherapyfor patients with resectable non-small-cell lung cancer(RATIONALE-315): an interim analysis of a randomisedclinical trial(围手术期替塞珠单抗联合新辅助化疗治疗可切除非小细胞肺癌(RATIONALE-315):一项随机临床试验中期研究”的原创性研究论文。

该研究聚焦于替蛋利珠单抗联合化疗在可切除非小细胞肺癌(NSCLC)围手术期治疗中的效果,湘雅医学院附属肿瘤医院胸外二科作为研究分中心,入组患者人数排名全国第一。RATIONALE-315研究是一项针对Ⅱ-ⅢA期可切除NSCLC患者的随机、双盲、安慰剂对照Ⅲ期研究,研究重点是评估“新辅助+辅助”免疫治疗(围手术期全程免疫治疗)的效果和安全性。该研究共招募了453例中国患者,是迄今为止针对中国人群中晚期NSCLC围手术期免疫治疗规模最大的一项研究。该研究取得了史上最高的病理完全缓解率(PCR),引发业内关注。此前,类似亚期研究中免疫联合化疗的pCR率约为20%,而RATIONALE-315研究中,替雷利珠单抗联合化疗组的DCR率达到了41%,直接实现了翻倍突破,此外,主要病理缓解率(MPR)达到56%,手术率高达84%,各项数据均刷新同类研究纪录。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1016/S2213-2600(24)00269-8

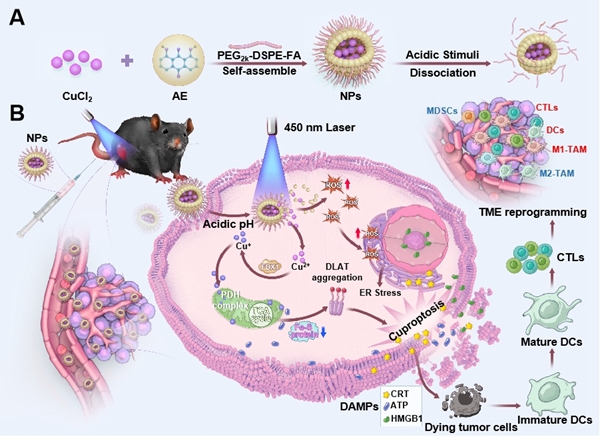

李湘平团队发表肿瘤光动力免疫治疗研究新成果

近日,中南大学湘雅医院药学部李湘平教授团队在国际权威学术期刊《Advanced Healthcare Materials》(《先进医疗保健材料》JCR一区,IF:10.0)上以原创论著形式在线发表题为“Inducing Cuproptosis with Copper Ion-Loaded Aloe Emodin Self-Assembled Nanoparticles for Enhanced Tumor Photodynamic Immunotherapy”(负载铜离子的芦荟大黄素自组装纳米粒诱导铜死亡以增强肿瘤光动力免疫治疗)的研究论文。该研究通过药用植物天然化合物芦荟大黄素负载铜离子成功构建了一种纳米递送体系,其可通过激活光动力治疗以及诱导铜死亡重塑小鼠非小细胞肺癌模型的肿瘤免疫微环境,显著提高αPD-L1治疗的疗效。

以免疫检查点抑制剂为代表的肿瘤免疫疗法彻底改变了非小细胞肺癌(NSCLC)的临床治疗格局。免疫治疗在NSCLC中显示出一定的疗效,但随着疾病的进展,仍受限于患者的异质性以及肿瘤的免疫抑制性微环境。而光动力治疗作为一种新兴的抗肿瘤免疫疗法,具有按需可控、适应性广及可重复使用的独特优势。但目前PDT研究聚焦于激光的组织穿透能力而忽视了光敏剂的潜在毒性,探寻安全、有效的光敏剂是PDT临床应用亟需解决的问题。在本研究中,李湘平教授团队利用药用植物中提取的天然产物芦荟大黄素(AE)装载铜(Cu),在DSPE-PEG2k-FA的修饰下自组装成纳米颗粒AE@Cu NPs(简称NPs)。NPs能够靶向蓄积并滞留在肿瘤部位,响应性释放出铜离子和AE,具备诱导肿瘤细胞铜死亡和PDT治疗效果的双重作用。研究通过LLC荷瘤小鼠模型验证,NPs可以诱导体内DC细胞成熟,促进淋巴细胞浸润并有效诱导抗肿瘤免疫应答,将 “免疫冷肿瘤”转化为“免疫热肿瘤”,显著提高免疫检查点抑断剂(ICB)的疗效。本研究为AE作为一种具有临床应用潜力的PDT药物提供了实验证据,并且从协同治疗的角度为临床NSCLC的免疫治疗提供了一种新思路。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adhm.202404612

申良方团队在《Cancer Cell》发表高危局晚期鼻咽癌免疫治疗新成果

近日,中南大学湘雅医院肿瘤科主任申良方教授团队与中山大学肿瘤防治中心马骏院士团队合作的一项大型前瞻性、多中心2期临床研究,在国际顶尖肿瘤学期刊《Cancer Cell》(癌细胞)(IF=48.8)以原创论著形式发表鼻咽癌临床研究新成果。该研究以“Nivolumab combined with induction chemotherapy and radiotherapy in nasopharyngeal carcinoma: A multicenter phase 2 PLATINUM trial(纳武利尤单抗联合诱导化疗和单纯放疗治疗鼻咽癌:一项多中心2期试验)”为题,首次在高危局晚期鼻咽癌中创立了免疫治疗联合“去同期顺铂”放化疗的新方案,为患者带来“高效低毒”的治疗新选择。

鼻咽癌高发于中国,发病例占全球47%。基于顺铂的同期放化疗是鼻咽癌治疗的基础,但同期顺铂化疗具有较严重的血液学和消化道毒性,与放疗联用时可导致口腔黏膜炎、食欲不振、听力下降等不良反应。为此,该研究首次在152例局晚期鼻咽癌患者中采用纳武利尤单抗代替顺铂同期化疗。研究发现,采用上述方案可使患者的3年无失败生存达到88.5%,相较于既往“诱导化疗后同期放化疗”的历史参照值显著提高了10.5%,还可使严重急性毒性发生率大幅下降,其中放疗时相的严重急性毒性发生率仅为16.7%。

原文链接:DOI: 10.1016/j.ccell.2025.01.014

范松青团队在国际期刊《Advanced Science》发表研究论文

近日,中南大学湘雅二医院病理科范松青教授团队在《Advanced Science》(IF:14.3;中科院一区Top期刊)上以Research Article形式在线发表了题为 “Itraconazole Reversing Acquired Resistance to Osimertinib in NSCLC by Inhibiting the SHH/DUSP13B/p-STAT3 Axis”的研究论文。

该论文报道了伊曲康唑联合奥希替尼可协同降低奥希替尼耐药细胞的增殖和迁移能力,增强其凋亡能力,有效抑制奥希替尼耐药肿瘤的生长。SHH过表达通过SHH/DUSP13B/p-STAT3信号轴部分挽救这种联合治疗策略的协同作用。此外,研究发现SHH、GLI1、p-STAT3和DUSP13B在奥希替尼耐药中具有重要的预测作用。在肺腺癌中,p-STAT3与SHH呈正相关,与DUSP13B呈负相关。综上所述,伊曲康唑在逆转奥希替尼获得性耐药中发挥关键作用,并为奥希替尼联合伊曲康唑的治疗策略提供了科学依据。

李文群团队揭示了二甲双胍对蒽环类化疗药阿霉素的“增效减毒”作用

近日,中南大学湘雅二医院药学部李文群研究员团队在国际权威学术期刊《高级科学》(Advanced Science)(中科院一区top,IF=14.3)在线发表了题为《二甲双胍缓解阿霉素所致的心脏毒性提高其抗肿瘤作用并构建自组装纳米药物》(Mitigating Doxorubicin-Induced cardiotoxicity and Enhancing Anti-Tumor Efficacy with a Metformin-Integrated Self-Assembled Nanomedicine)的研究性论文。该研究阐明二甲双胍对蒽环类化疗药阿霉素的增效减毒作用及机制,并开发了一种共递送纳米药物治疗策略,即在增强阿霉素抗肿瘤疗效的同时又有效规避其心脏毒性,为癌症治疗提供了更安全有效的策略。

阿霉素(Dox)是一种强效化疗药物,广泛应用于癌症治疗,但其严重的心脏毒性限制了临床应用。本研究团队发现降糖药二甲双胍通过保护线粒体功能、减少活性氧生成及诱导心肌细胞保护性自噬,显著减轻阿霉素的心脏毒性;同时,二甲双胍通过下调PD-L1和激活AMPK信号通路增强阿霉素的抗肿瘤活性。基于上述研究,进一步开发了一种新型自组装纳米药物PMDDH,用于共递送阿霉素和具有心脏保护及抗肿瘤特性的二甲双胍,其DNA组分可激活环状cGAS-STING通路,与阿霉素诱导的免疫原性细胞死亡协同促进抗肿瘤免疫应答。本研究提出的共递送“增效减毒”策略是提高肿瘤治疗疗效降低毒副作用极具应用前景的手段。

邓湘赢、赵琳等在国际权威期刊《International Journal of Surgery》发表综述

近日,中南大学湘雅医院医学科学研究中心邓湘赢、中南大学湘雅二医院病理科赵琳等在国际权威学术期刊《International Journal of Surgery》(IF=12.5)在线发表题为“Focus on mechano-immunology: new direction in cancer treatment”的综述。研究表明,肿瘤微环境通过多重信号协同调控免疫应答,包括生化因子、机械力信号及细胞外基质成分。在癌变过程中,组织生物物理特性的动态变化会通过机械转导途径影响免疫细胞功能,调控其活化、细胞因子分泌、代谢重编程、增殖和迁移等关键过程。这种力学信号的时间依赖性变化为免疫调控提供了新的动态维度。本文系统总结了机械免疫学在肿瘤研究中的最新进展,重点探讨了力学信号如何通过组织微环境调控免疫细胞行为,进而影响抗肿瘤免疫应答的起始、发展和消退全过程。特别值得关注的是,新兴的机械免疫工程系统为解析肿瘤-免疫细胞力学互作提供了有力工具,有望为突破肿瘤免疫治疗耐药性开辟新的研究方向。

原文链接:10.1097/JS9.0000000000002224

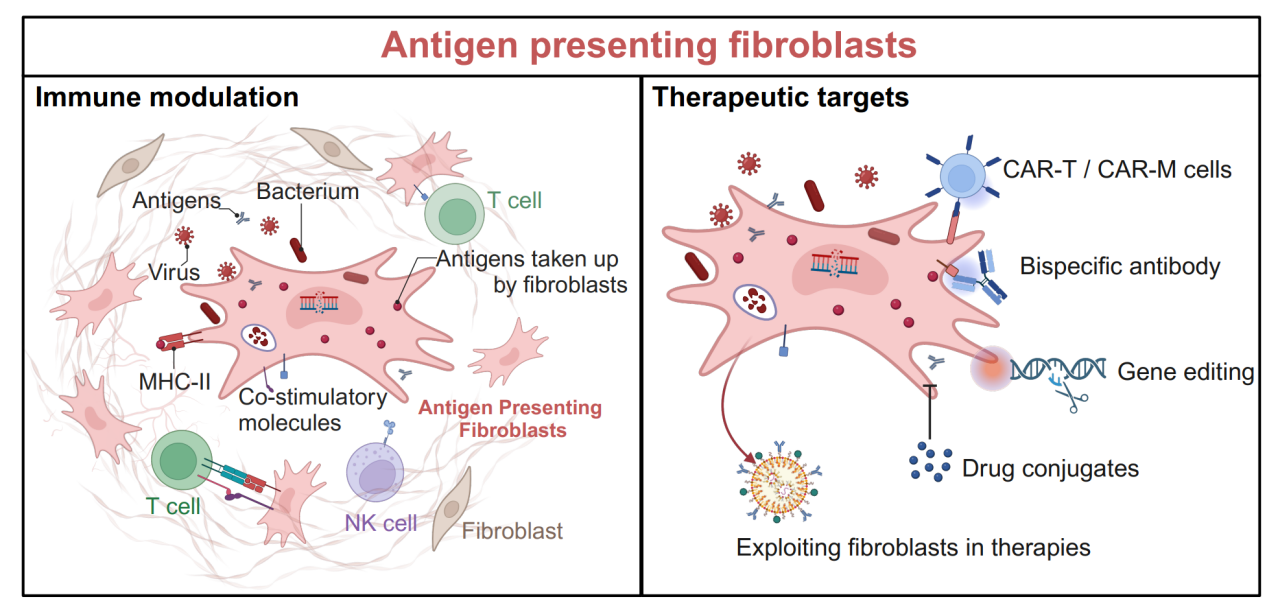

赵明、陆前进教授团队在《Theranostics》发表重要综述:抗原递呈成纤维细胞——免疫调控新机制与治疗新靶点

近日,中南大学湘雅二医院皮肤科赵明教授和陆前进教授团队在国际权威期刊《Theranostics》(中科院1区Top,影响因子12.40)发表了题为《Antigen-presenting Fibroblasts: Emerging Players in Immune Modulation and Therapeutic Targets》的综述。

成纤维细胞的抗原递呈功能在调节免疫系统中发挥着关键作用。近年来,抗原递呈成纤维细胞的发现为免疫调控研究开辟了新方向,其独特的免疫调节特性在多种疾病中展现出重要价值。该研究聚焦抗原呈递成纤维细胞的起源、激活机制及功能特性的最新研究进展,重点探讨了其在驱动致病性免疫反应中的作用,以及通过靶向调控实现精准干预的治疗潜力。不仅为免疫调节机制研究开辟了新方向,更为感染、自身免疫病、纤维化疾病及肿瘤等领域的创新疗法开发带来了广阔前景。

原文链接:https://www.thno.org/v15p3332.htm

刘军团队在《Journal of Nanobiotechnology》发表综述新成果

近日,中南大学湘雅二医院放射科刘军教授、林潇副研究员团队在《Journal of Nanobiotechnology》 (纳米生物技术杂志,IF:10.6)在线发表题为“Function and application of circRNAs in vascular aging and aging-related vascular diseases”( 环状RNA在血管老化及衰老相关血管疾病中的作用与应用)的新综述。环状RNA(circRNAs)作为一类通过mRNA前体反向剪接形成的内源性非编码RNA,具有调控基因转录和翻译的功能。近年来,circRNAs在调控血管老化及其相关疾病发生发展中的关键作用备受关注。血管老化是导致老年人发病率和死亡率升高的重要因素。血管内皮细胞与平滑肌细胞分别构成血管壁内膜和中膜的核心组分,深度参与血管老化及相关疾病的病理机制。这篇综述系统阐述了circRNAs与血管老化及衰老相关血管疾病的关联机制,并深入探讨了circRNAs作为潜在诊断标志物和治疗靶点的临床转化价值及其应用挑战。深度解析circRNAs在血管老化中的分子机制将为这类疾病的早期诊断、靶向治疗乃至预后评估提供全新视角。

原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40098005/

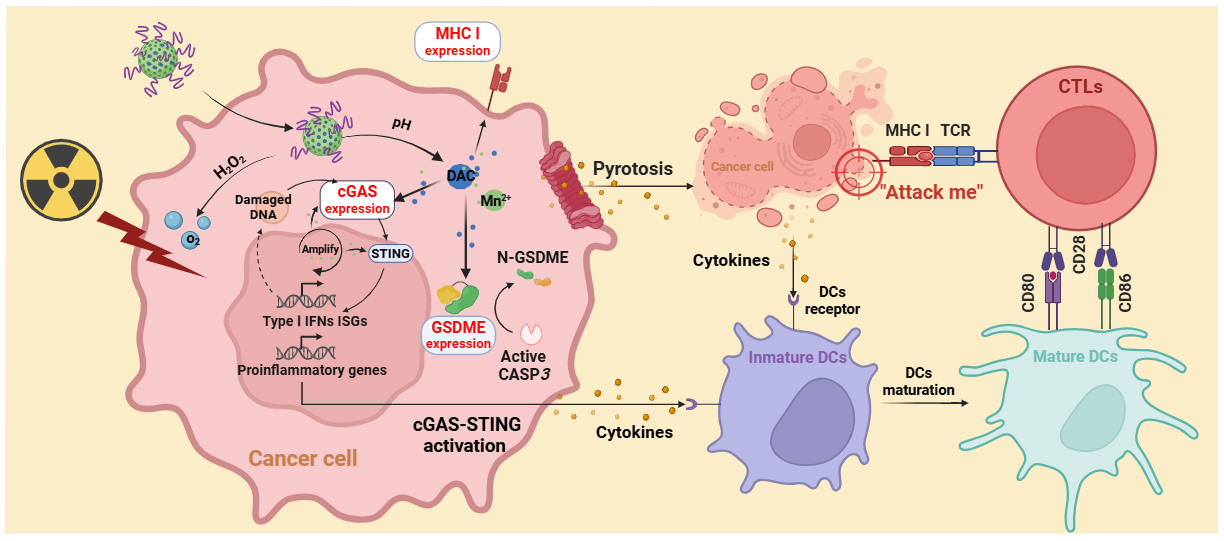

容鹏飞团队在《Chemical Engineering Journal》发表肝癌诊疗创新成果

近日,中南大学湘雅三医院放射科容鹏飞教授团队在国际权威期刊《Chemical Engineering Journal》(化学工程杂志,中科院1区TOP期刊,IF = 13.4)以Research Article形式发表题为“Epigenetic nanoplatform for synergistic immune activation and immunogenicity restoration enhancing cancer radio-immunotherapy”(表观遗传学纳米平台协同免疫激活和免疫原性恢复增强癌症放射免疫治疗)的原创研究论文。

该研究首创了表观遗传-催化-免疫调控多功能磁共振分子探针,同步破解TME乏氧、免疫抑制及抗原呈递缺陷三大瓶颈。通过焦亡-STING-MHC I级联反应,将放疗“冷肿瘤”转化为免疫“热肿瘤”。同时,该分子探针兼具诊疗一体化功能,为肝癌个体化放射免疫联合治疗奠定基础。

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.cej.2025.161177

徐大宝团队在《Nature Communications》发表重要研究成果

近日,中南大学湘雅三医院妇科徐大宝教授科研团队成员舒常发博士在国际权威学术期刊《Nature Communications》(NI指数期刊,IF=14.70)上以论著形式发表了题为《Uncovering the rewired IAP-JAK regulatory axis as an immune-dependent vulnerability of LKB1-mutant lung cancer》的原创性研究成果。

免疫治疗如免疫检查点抑制剂(Immune checkpoint inhibitors,ICI)已成为一些晚期肿瘤患者的重要治疗手段,但由于不同类型肿瘤本身内在属性不同,不同肿瘤对免疫治疗的响应程度也有所差异。携带肝激酶B1(liver kinase B1,LKB1)突变(LKB1-Mut)的非小细胞肺癌(non-small cell lung cancer,NSCLC)对现有的ICI治疗不敏感,且无有效的靶向治疗方案。本研究联合利用高通量蛋白-蛋白互作检测平台及免疫调节小分子药物筛选平台(high-throughput immunomodulator phenotypic screening platform, HTiP),发现了IAP抑制剂可诱导免疫依赖性抗LKB1-Mut NSCLC细胞生长能力,可作为一个免疫增强剂用于LKB1-Mut NSCLC治疗。并揭示了LKB1-cIAP1-JAK1蛋白相互作用调控了IFNγ反应及STING表达,进而影响肿瘤微环境中的抗肿瘤免疫应答。这些研究发现可为未来使用IAP抑制剂作为免疫治疗辅剂来增强LKB1-Mut肿瘤对ICI的免疫应答提供强有力的科学依据。

陈科团队在刊《Cell Death Differentiation》发表重要研究成果

近日,中南大学湘雅三医院内分泌科陈科副教授团队在国际权威期刊《Cell Death Differentiation》(Q1,中国科学院1区TOP期刊,IF = 13.7)以Research Article形式发表题为“NAT10-mediated N4-acetylcytidine modification in KLF9 mRNA promotes adipogenesis”(NAT10介导ac4C修饰KLF9 mRNA促进脂肪细胞分化)的原创研究论文。

肥胖严重危害人类健康,脂肪细胞分化异常是重要原因之一。mRNA ac4C修饰是一种新近被鉴定的转录后修饰方式,其唯一已知的调控酶“writer”为NAT10。NAT10通过催化靶基因mRNA的ac4C修饰,改变胞嘧啶空间构象调控mRNA稳定性及翻译效率,进而参与调控细胞分化、代谢调控等生理及病理过程,目前,仅有100余篇文献报道mRNA ac4C对下游基因的修饰。陈科副教授团队聚焦该生命科学的研究热点,通过4年多的工作,采用acRIP-seq及mRNA-seq等多组学技术,全面解析了脂肪细胞分化过程中mRNA ac4C修饰图谱,并发现NAT10通过ac4C修饰关键转录因子KLF9 mRNA促进脂肪细胞分化,在动物实验部分,脂肪组织NAT10条件敲除小鼠及NAT10抑制剂Remodelin均显著抑制高脂诱导的小鼠脂肪形成。该研究为肥胖症的mRNA表观遗传治疗提供创新理论靶点。

路婵团队研究成果在国际环境健康领域期刊《Journal of Hazardous Materials》发表

近日,中南大学湘雅公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系路婵教授团队与西安科技大学OHRG团队负责人王发明教授的合作研究成果“Effects of early-life air pollution exposure on childhood COVID-19 infection and sequelae in China”在国际环境健康领域权威期刊《Journal of Hazardous Materials》(IF:12.2,JCR Top 3%,中科院1区TOP)以Research Paper发表。

虽然环境空气污染与新冠病毒(COVID-19)感染有关,但生命早期空气污染暴露对儿童COVID-19感染及其后遗症的影响尚不清楚,本研究系统分析了孕前、孕期、出生后早期阶段室外空气污染暴露与学龄前儿童COVID-19感染及其后遗症的关系。本研究基于横断面回顾性队列设计,调查收集了2019年12月至2023年5月期间我国9城市3-6岁儿童家庭成员COVID-19感染和后遗症、室内环境因素个人暴露等数据;计算了室外PM2.5、PM2.5-10、PM10、SO2、NO2、CO、O3、温度、相对湿度的个人暴露数据。

在60036名参与者中,共收集了20012名儿童样本,其中儿童COVID-19感染及其后遗症(长新冠/Long COVID-19)的患病率分别为5.81%和1.72%。孕期一氧化碳(CO)暴露与儿童COVID-19感染显著正相关,孕期CO每增加IQR单位浓度,OR (95% CI) = 1.33 (1.05-1.69)。孕期第一围产期、第二围产期、第三围产期、出生后第一年SO2暴露显著增加儿童新冠后遗症风险,其ORs (95% CI)分别为3.02 (1.20-7.61)、4.00 (1.56-10.27)、3.84 (1.69-8.76)、8.43 (1.80-39.48)。之前患有过敏性疾病以及较粗颗粒物(PM2.5-10、PM10)能够加重上述影响。高相对湿度显著增加孕前4-6个月与孕期第二围产期NO2暴露以及出生后第一年O3暴露对儿童COVID-19感染风险。

综上所述,生命早期空气污染暴露及其与过敏、颗粒物、温度、相对湿度的交互作用对儿童COVID-19感染和后遗症风险具有重要影响。本研究揭示了生命早期空气污染与过敏性疾病、颗粒物、气象因素对儿童COVID-19的独立作用和交互影响,创新性地验证与发展了“儿童COVID-19胎儿/孕前起源”假说。

周钰娟、韩亚骞团队在《Journal of Hematology & Oncology》上发表癌症中ncRNA编码肽的综述

近日,由湘雅医学院附属肿瘤医院周钰娟教授、韩亚骞教授作为通讯作者,以湘雅医学院附属肿瘤医院为第一单位在国际顶级学术期刊《Journal of Hematology & Oncology》(中科院一区TOP期刊,IF=29.5)发表了题为“Noncoding RNA-encoded peptides in cancer: biological functions, posttranslational modifications and therapeutic potential(癌症中的非编码RNA编码肽:生物学功能,翻译后修饰和治疗潜力)”的综述。

该综述系统介绍了ncRNA编码肽的类型和鉴定方法,回顾了该领域的发展历程。从肿瘤的生长转移、脉管系统、干性与恶性分化、衰老、铁死亡和治疗抵抗等方面阐述了ncRNA编码肽在肿瘤中的作用。同时,阐述了ncRNA编码肽调节肿瘤发展的分子机制,其作用途径涉及对翻译后修饰(如磷酸化、泛素化等)的影响。最后,总结了ncRNA编码肽的转化医学价值,展望了ncRNA编码肽作为肿瘤治疗靶点、生物标志物、肿瘤疫苗和联合用药等方面的应用前景。

谭世铭博士研究生和杨雯娟博士为第一作者。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1186/s13045-025-01671-9

陈攀团队在《Molecular Cancer》上发表环状RNA circCLASP2通过结合DHX9增强PCMT1蛋白翻译促进鼻咽癌进展的原创性研究论文

近日,湘雅医学院附属肿瘤医院作为第一和通讯作者单位,在《Molecular Cancer》杂志(中科院一区TOP期刊,2023 IF=27.7)发表题为“Circular RNA circCLASP2 promotes nasopharyngeal carcinoma progression through binding to DHX9 to enhance PCMT1 translation”(环状RNA circCLASP2通过结合DHX9增强PCMT1蛋白翻译促进鼻咽癌进展)的研究型论文,陈攀副研究员为共同通讯作者。

环状RNA(circRNAs)是一类独特的非编码RNA。这类分子在细胞中发挥关键调控作用,并与恶性肿瘤进展密切相关。然而,其在鼻咽癌(NPC)发生发展中的具体功能及分子机制尚未完全阐明。本研究首次鉴定出环状RNA circCLASP2在鼻咽癌(NPC)中异常高表达,其通过DHX9-PCMT1调控轴增强细胞骨架功能,进而驱动NPC恶性进展。该分子通路具有成为NPC治疗新靶点的潜力。此外,circCLASP2及其调控网络关键分子(DHX9/PCMT1)可作为NPC辅助诊断及预后评估的潜在生物标志物。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1186/s12943-025-02272-3

韩亚骞团队在肿瘤学期刊《MedComm》上发表鼻咽癌患者PFS24和寿命损失:一项基于全国人口的综合分析研究成果

近日,湘雅医学院附属肿瘤医院韩亚骞教授作为共同第一作者在国际顶尖肿瘤学期刊《MedComm》(ESCI,中科院一区TOP期刊,2023IF=10.7)上发表了“Subsequent Survival and Loss of Lifetime for Patients With Progression-Free 24 Months After Treatment in Nasopharyngeal Carcinoma: A Comprehensive Nationwide Population-Based Analysis”(鼻咽癌患者PFS24和寿命损失:一项基于全国人口的综合分析)的原创性研究论文。

该研究基于6315例鼻咽癌患者的大规模真实世界数据,首次系统揭示了24个月无进展生存期(PFS24)对患者长期生存及寿命损失的关键影响,研究显示,83.9%的鼻咽癌患者(5301例)在治疗后24个月达到无进展生存(PFS24),其5年后续生存率高达90.2%,标准化死亡率(SMR)与普通人群无显著差异(SMR=1.0),年均寿命损失仅0.01个月,提示这部分患者可能实现“临床治愈”。相反,未达到PFS24的电者(16.1%)预后极差,5年生存率仅21.9%,SMR高达23.7,年均寿命损失达6.48个月,提示此类患者亟需加强治疗与监测。本研究首次引入“寿命损失(LOL)"与SMR指标,结合中国人群生命表数据,精准是化病症对生存的影响,证实PFS24可作为盒咽病风险分层的关键节点,为个体化随访提供了科学依据(如PFS24达标者可降低监测频率)。研究覆盖北京(非流行区)以及广东、湖南、四川(流行区)的鼻癌患者诊疗数据,确保结论的广泛适用性。

原文链接:https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mco2.70143

附属儿童医院儿科医学研究所免疫团队揭示JAK/STAT/miR155HG环路促进NK细胞增殖和效应功能

近日,湖南省儿童医院(中南大学湘雅医学院附属儿童医院)儿科医学研究所免疫团队在《Acta Pharmaceutica Sinica B》期刊(中科院1区Top期刊,IF=14.8)发文,题为“Identification of a JAK-STAT-miR155HG positive feedback loop in regulating natural killer (NK) cells proliferation and effector functions” 的原创成果,揭示了JAK/STAT/miR155HG正反馈环路可促进NK细胞增殖、活化和效应功能。利用诱导性多能干细胞(iPSC)定向分化生成NK细胞的iPSC-NK细胞获取体系,通过基因编辑技术在iPSC细胞中过表达miR155HG,可使得后续HSPC获取效率提升约20%,iPSC-NK细胞获取效率提升约3倍,并同时增强iPSC-NK细胞的效应功能,该成果已申报专利。