近日,湘雅科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2025年9月的科研成果吧~

以下成果根据湘雅各二级学院、附属医院官网等整理。

● 湘雅医院肾内科团队揭示顺铂诱导的急性肾损伤新机制

● 陈翔、匡叶红团队连续在国际皮肤病学顶刊JAAD发文揭秘银屑病靶向治疗的未来之路

● 王守满团队联合孙仑泉团队发现三阴性乳腺癌进展新机制

● 罗卉团队系列新研究系统揭示难治性自身免疫病的精准分子分型和预后标志物

● 常实团队揭示儿童甲状腺乳头状癌恶性表型新机制

● 湘雅医院泌尿外科在国际权威期刊发表膀胱癌免疫治疗耐药新策略成果

● 陈翔、彭聪团队在多个权威期刊连续发表6项原创研究成果

● 黄兢、崔夕龙团队揭示青少年非自杀性自伤行为的新干预手段

● 湘雅二医院心血管内科团队在《新英格兰医学杂志》发表重要学术观点

● 颜苗团队发表创新成果揭示:TyGFI为老年人群心脑血管风险早期筛查提供简易工具

● 周智广团队在《柳叶刀》子刊揭示1型糖尿病发病新机制并提供治疗新靶点

● 邓幼文、陈世杰团队在国际期刊《Bioactive Materials》发表研究成果

● 李家大课题组揭示自闭症社交障碍的遗传调控新机制

● 赵岳涛课题组发表综述:光热纳米材料介导的肿瘤微环境调控增强免疫治疗

● 项荣团队揭示顺铂诱导的急性肾损伤新机制

● 王诗翔合作团队构建基于图形语法的组合式可视化框架

● 王华团队合作发现小头畸形新致病基因CETN3

● 杨戈、胡雄科、曾凌嵘等在Biomaterials发表医工交叉研究最新成果

湘雅医院肾内科团队揭示顺铂诱导的急性肾损伤新机制

近日,中南大学湘雅医院肾内科与生命科学学院团队合作,在《International Journal of Biological Sciences》(国际生物科学杂志)(IF: 10.00,中科院一区)上在线发表原创论文“Lipin3 deficiency aggravates cisplatin induced acute kidney injury via activating Sirt1-p21-Caspase 3-GSDME pyroptosis pathway”(Lipin3缺失通过激活Sirt1-p21-Caspase 3-GSDME介导的细胞焦亡加重顺铂诱导的急性肾损伤),揭示了脂素蛋白Lipin3缺乏对顺铂诱导急性肾损伤的调控作用及新机制。

急性肾损伤(AKI)是一种常见的肾脏疾病,其主要特征为肾小球滤过率急剧下降,伴随血清肌酐显著升高和尿量减少,严重影响患者生存率并促进慢性肾脏病进展。

该团队首次发现,脂素蛋白Lipin3与急性肾损伤的发生与发展密切相关。该研究基于公共数据库、临床样本、基因敲除小鼠模型及肾小管上皮细胞,开展多层次机制探讨:发现Lipin3在AKI患者、顺铂诱导的小鼠肾脏组织及HK-2人肾小管上皮细胞中表达均显著上升;Lipin3缺失可加重顺铂诱导的小鼠肾功能损伤和细胞死亡;机制上,Lipin3通过与去乙酰化酶Sirt1相互作用,维持其蛋白稳定性,进而抑制p21转录,阻断Caspase 3/GSDME介的细胞焦亡通路;研究结果表明,肾脏中Lipin3的表达下降可能成为加重急性肾损伤的独立危险因素,Lipin3可能成为AKI的潜在诊断标志物和干预靶点。

陈翔、匡叶红团队连续在国际皮肤病学顶刊JAAD发文揭秘银屑病靶向治疗的未来之路

今年以来,中南大学湘雅医院皮肤科陈翔教授、匡叶红教授团队在国际顶级皮肤学期刊《Journal of the American Academy of Dermatology》(《美国皮肤病学会杂志》,SCI皮肤科一区,最新影响因子11.8)连续发表4篇原创性研究论文,聚焦银屑病新兴疗法的个性化视角,从风险预判、干预时机、治疗肖像到应答分层,系统揭示了银屑病疾病异质性和治疗响应的差异,指明了银屑病未来个体化和精准治疗的方向。

银屑病是一种常见的慢性复发性炎症性系统性疾病,部分患者伴发关节炎、脓疱等病变,尽管生物制剂和小分子靶向药的不断研发上市,革新了银屑病的治疗目标,但是,如何在临床中科学制定个体化治疗方案,为每一位患者量体裁衣实施精准治疗,是银屑病未来治疗策略的“终极艺术”。陈翔、匡叶红团队的系列研究,正是在银屑病生物治疗精准化的背景下进一步深入,揭示了银屑病临床表现的异质性和治疗响应的差异性。

团队在《Nail plate crumbling is the most significant risk factor for severe psoriatic arthritis(甲板碎裂是重度银屑病关节炎最显著的危险因素:一项中国单中心回顾性研究)》研究中揭示,甲板碎裂是重度银屑病关节炎最显著的危险因素,其预测价值超过传统指标如手部皮损或长病程。这一成果提示,临床医生在日常随访中应重视甲损害的识别,做到银屑病关节炎的早筛早诊早治,以避关节残毁等不良结局(第一作者:刘伊婕、谭敏佳,通讯作者:张谧、匡叶红)。

在题为《Disease modification in psoriasis through early interleukin 17 inhibitor intervention(通过早期应用IL-17抑制剂实现银屑病的疾病修饰:一项回顾性队列研究)》的研究中,团队通过大规模回顾性分析证实:病程较短的患者若在早期使用IL-17抑制剂,不仅能更快达到皮损完全清除,还可在停药后长期维持缓解,短病程患者停药一年的缓解率高达88.9%。这一发现首次基于临床真实世界证据,提出银屑病的早期干预有望“改变疾病进程”,达到疾病修饰的目的(第一作者:陈军臣、周虢、沙杨,通讯作者:陈翔、吕成志、匡叶红)。

在《Characterization and treatment outcomes of biologic therapy in super-responders and biologic-refractory psoriasis patients(超级应答者与生物制剂难治型银屑病患者的特征与治疗结局:一项中国单中心回顾性研究)》研究论文中,团队对737例患者进行了分层分析,首次系统刻画了“超级应答者”(Super-responders)和“生物制剂难治者”(Biologic-refractory patients)的肖像特征。研究发现,超级应答者具有BMI较低、无关节炎、家族史阳性等特征,药物持久性好且安全性佳;而生物制剂难治型患者则多合并肥胖、非酒精性脂肪肝及高系统性炎症,不仅疗效差、停药率高,还更易发生反常性湿疹等不良反应。这为医生在临床决策中识别生物制剂不同响应率的特征群体,优化用药方案提供了数据参考(第一作者:刘贻彰、胡琨、段永芳,通讯作者:陈翔、张谧、匡叶红)。

在最新发表的《Outcomes of Spesolimab Treatment of Generalized Pustular Psoriasis and Psoriasis with Pustules for 12 Weeks(佩索利单抗治疗泛发性脓疱型银屑病及银屑病伴发脓疱12周的疗效:一项中国前瞻性队列研究)》中,团队聚焦新型靶点药物——IL-36受体单抗(佩索利单抗),发现其对泛发性脓疱型银屑病患者疗效显著,8周内大部分患者的脓疱完全清除,且整体耐受良好;然而在银屑病伴发脓疱的患者中,疗效相对有限。这一结果强调了疾病不同亚型间的异质性,提示未来银屑病靶向治疗需要往个体化精准治疗道路进一步迈进(第一作者:汤瑾如、刘盼盼,通讯作者:李霞、匡叶红)。

团队通过连续发表在JAAD的4篇研究论文,揭秘银屑病治疗的“终极艺术”,系列研究为银屑病个体化和精准化治疗提供可量化、可操作的预测指标,揭示了银屑病疾病异质性和治疗反应多样性,银屑病靶向治疗朝更精准的道路迈出新的步伐。同时,团队近年来围绕银屑病的代谢免疫调控也取得了系列突破:通过疾病队列和大规模流行病学调查揭示了银屑病与肥胖、高血脂等代谢性疾病的“共流行”规律,提出了银屑病新的代谢病因学说和一级预防新策略,阐明了代谢因素在银屑病发生发展和转归中的核心地位。这意味着未来的银屑病治疗,不仅要注重药物的精准分层应用,还需重视生活方式与代谢管理的长期干预。团队将继续推动基础研究与临床转化结合,探索多维度的个体化治疗策略,为我国银屑病患者提供更科学、更精准的诊疗方案,造福广大患者。

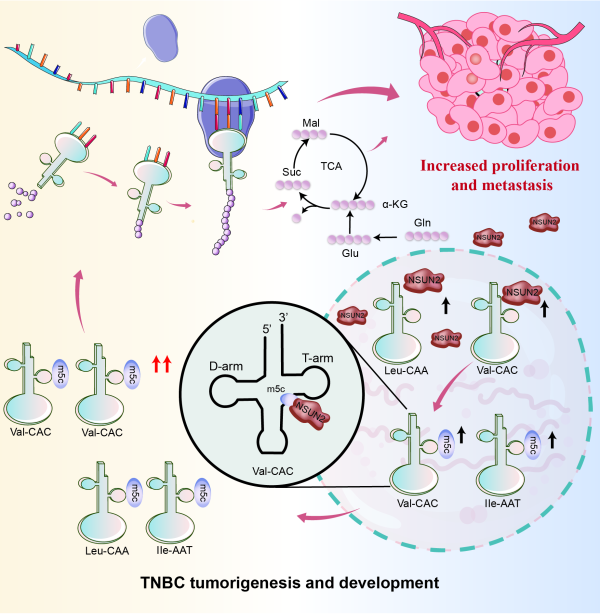

王守满团队联合孙仑泉团队发现三阴性乳腺癌进展新机制

近日,中南大学湘雅医院乳腺科王守满教授团队与孙仑泉教授团队合作,在国际知名期刊《细胞与分子生物学通讯》(Cellular & Molecular Biology Letters)上发表题为“NSUN2-tRNAVal−CAC轴调控的密码子偏好性翻译驱动三阴性乳腺癌的糖酵解和进展(NSUN2-tRNAVal−CAC-axis-regulated codon-biased translation drives triple-negative breast cancer glycolysis and progression)”的研究论文。

三阴性乳腺癌因其缺乏雌激素受体、孕激素受体和HER2表达,治疗手段有限,预后较差,是乳腺癌中最具侵袭性的亚型。该研究首次揭示NSUN2(基因名)通过调控tRNAVal−CAC(携带缬氨酸且反密码子为CAC的转运RNA)的m5C(5-甲基胞嘧啶)修饰,促进糖酵解相关基因的密码子偏好性翻译,从而驱动三阴性乳腺癌(TNBC)进展和化疗耐药的新机制,为TNBC的预后评估和靶向治疗提供了新思路。该研究不仅揭示了NSUN2-tRNAVal−CAC-糖酵解轴在TNBC中的关键作用,还提出NSUN2作为潜在预后生物标志物和治疗靶点的重要价值,为今后开发针对TNBC的代谢-翻译双重靶向策略提供了理论依据。

罗卉团队系列新研究系统揭示难治性自身免疫病的精准分子分型和预后标志物

日前,中南大学湘雅医院风湿科罗卉教授团队在国际顶级风湿病期刊《Annals of the Rheumatic Diseases》(风湿病年鉴,IF=20.6)、《Arthritis & Rheumatology》(关节炎与风湿病学,IF=10.9)和《Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle》(恶病质、肌少症与肌肉杂志,IF=9.1)连续发表3篇原创性研究论文,围绕以特发性炎性肌病(IIM)和系统性硬化症(SSc)为典型代表的难治性自身免疫病的精准分子分型、关键脏器风险分层及预后评估,开展了深入研究,并积极探索特异性致病靶点。

团队在《Annals of the Rheumatic Diseases》发表题为《Multiomics analysis uncovers subtype-specific mechanisms and biomarkers in idiopathic inflammatory myopathies》(多组学分析揭示特发性炎症性肌病的亚型特异性机制与生物标志物)的研究;并在《Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle》发表题为《Characterization of Muscle Tissue Cell Diversity and Clinical Implications in Idiopathic Inflammatory Myopathy》(特发性炎性肌病肌肉组织细胞多样性特征及其临床意义)的研究。两项工作结合单细胞测序和先进计算方法,首次在国内外系统描绘了IIM肌肉组织中的免疫、血管及肌肉细胞谱,明确了不同临床亚型IIM(DM、IMNM、ASS)关键细胞的变化及其与临床表现和肌肉损伤的关系,并鉴定了亚型特异性分子特征。研究发现,DM以ISGhi免疫细胞及干扰素和细胞因子通路上调为特征;IMNM表现出肌肉结构及ECM异常;ASS呈现代谢及内皮功能异常,三者均与病理损伤和预后密切相关。该研究通过将细胞谱、分子特征与临床病理信息相结合,为IIM亚型的精准分类及机制研究提供了新的视角。

团队在《Arthritis & Rheumatology》发表题为《Longitudinal Autoantibody and Proteomic Profiles Uncover Biomarkers and Mechanisms of Disease Progression in Systemic Sclerosis》(系统性硬化症疾病进展的抗体与蛋白质组特征及生物标志物)的研究。研究依据SSc患者自身抗体表达水平分为高表达组和低表达组。随访结果显示,抗体滴度升高的患者中有88.9%出现疾病进展,而滴度下降的患者中有60%表现出临床改善,其中CENP-B滴度升高与疾病进展密切相关。抗体滴度下降并改善的患者与112种与组织修复和免疫调节相关的蛋白相关,而滴度升高并进展的患者则与46种与脂质代谢和氧化应激相关的蛋白相关。其中,SERPINA10是最强的疾病进展风险预测因子,而ENTPD5则是最具保护作用的因子。此项发现为研究SSc的免疫代谢机制、发现潜在诊断生物标志物和治疗靶点提供了重要线索。

常实团队揭示儿童甲状腺乳头状癌恶性表型新机制

近日,中南大学湘雅医院甲状腺外科常实教授团队在国际权威学术期刊《Advanced Science》(《先进科学》中科院一区,IF:14.1)以原创论著形式发表了题为“Single‐Cell Transcriptomics Reveals ITGA2‐Mediated Metabolic Reprogramming and Immune Crosstalk in Pediatric Thyroid Carcinogenesis”(ITGA2介导的代谢重编程与免疫串扰在儿童甲状腺癌中的作用),揭示了ITGA2调控儿童甲状腺乳头状侵袭性特征的新机制。

儿童甲状腺乳头状癌(PPTC)具有更强的侵袭性和转移倾向,但其分子机制尚不明确。该团队结合单细胞转录组(scRNA-seq)、多色免疫荧光(mIHC)、类器官模型和临床队列验证,首次发现PPTC中富集高表达整合素α2(ITGA2)的肿瘤细胞亚群(ITGA2hi-PTC),并通过代谢重编程(糖酵解)和免疫微环境调控(M2巨噬细胞极化)双重致癌机制促进PPTC进展,为PPTC的侵袭性提供全新解释。该项成果不仅为儿童甲状腺癌的精准诊疗提供新靶点,也为其他儿童实体瘤的研究范式提供了参考。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202504088

湘雅医院泌尿外科在国际权威期刊发表膀胱癌免疫治疗耐药新策略成果

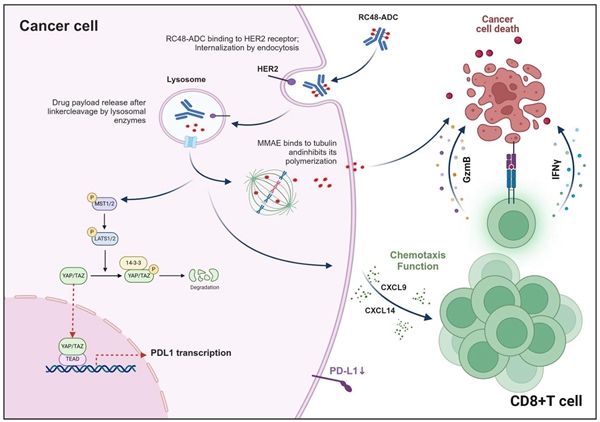

近日,中南大学湘雅医院泌尿外科陈金波团队在国际癌症免疫治疗学会官方期刊《Journal for ImmunoTherapy of Cancer》(《癌症免疫治疗杂志》,影响因子11.5分)上围绕增敏膀胱癌免疫治疗新策略发表“Overcoming immunotherapy resistance in bladder cancer with a novel antibody- drug conjugate RC48(新型抗体药物偶联物RC48克服膀胱癌的免疫耐药性)”研究成果,并被选作杂志主页高亮(Highlight)文章进行宣传介绍。

膀胱癌是最常见的恶性肿瘤之一。目前,免疫检查点抑制剂治疗已成为晚期膀胱癌主要治疗方案,显著改善了膀胱癌诊疗现状。然而,膀胱癌作为一种高度异质性肿瘤,当前整体有效率有限。因此,进一步明确免疫治疗耐药机制,实现精准免疫治疗至关重要。

研究使用流式细胞术、免疫荧光、免疫细胞共培养、趋化实验、CUT&Tag检测、转录组学和酶联免疫吸附测定(ELISA)以及膀胱癌免疫治疗队列组织微阵列等方法,发现HER2表达与抑制性肿瘤免疫微环境和免疫治疗耐药性有关。RC48-ADC治疗可以重新激活这种HER2相关的抑制性肿瘤免疫微环境,从而增强免疫治疗效果。从机制上讲,RC48-ADC通过Hippo通路激活减少PD-L1转录来重新激活肿瘤免疫微环境。它还促进趋化因子(CCL5、CXCL9和CXCL14)的释放并招募细胞毒性T淋巴细胞。在临床前小鼠模型中,RC48-ADC与CTLA-4和PD-L1抗体协同作用。总的来说,RC48-ADC通过Hippo-TAZ通路调控PD-L1,重激活CD8 T细胞,增强免疫治疗,为膀胱癌提供一种新的联合治疗策略。

总的来说,团队的发现探明了膀胱癌免疫治疗耐药的可能机制,同时为克服耐药提供了一种新的治疗策略:RC48-ADC和PD-1/CTLA-4mAb联合治疗。Hippo-TAZ/PD-L1轴和趋化因子特征可作为免疫治疗反应的生物标志物,指导临床试验和未来治疗中的患者选择。

陈翔、彭聪团队在多个权威期刊连续发表6项原创研究成果

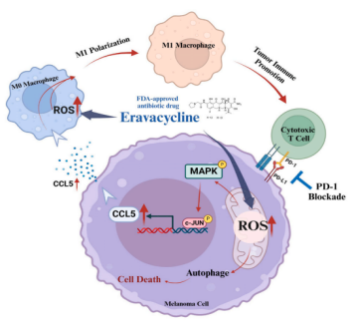

近日,中南大学湘雅医院皮肤科、皮肤肿瘤与银屑病湖南省重点实验室、芙蓉实验室陈翔教授、彭聪教授等分别在《Biomaterials》(生物材料杂志,IF=12.90)、《Journal for Immunotherapy of Cancer》(癌症免疫治疗杂志,IF=10.60)、《Medcomm》(医学通讯,IF=10.70)、《Cancer Communications》(癌症通讯,IF=24.90)、《Journal of Experimental & Clinical Cancer Research》(实验与临床癌症研究杂志,IF=12.80)、《Advanced Science》(先进科学,IF=14.10)连续发表6篇高水平文章,通过药物筛选、机制研究、靶点验证等,揭示了黑素瘤等肿瘤细胞免疫逃逸新机制,并通过‘药物重定位’研究,为黑素瘤等肿瘤治疗提供了临床可用新策略。

在《Biomaterials》(中科院一区Top期刊,IF=12.90)杂志上发表题为“Eravacycline improves the efffcacy of anti-PD1 immunotherapy via AP1/ CCL5 mediated M1 macrophage polarization in melanoma”(Eravacycline通过AP1/ CCL5介导的M1巨噬细胞极化增强黑素瘤PD-1免疫治疗疗效)的原创性论著。

在《Journal for Immunotherapy of Cancer》(中科院一区Top期刊,IF=10.60)杂志上发表题为“Clofarabine induces tumor cell apoptosis, GSDME-related pyroptosis, and CD8+ T-cell antitumor activity via the non-canonical P53/STING pathway”(Clofarabine通过非经典P53/STING途径诱导肿瘤细胞凋亡、GSDME相关焦亡和CD8+T细胞抗肿瘤活性)的原创性论著。

在《Medcomm》(中科院一区Top期刊,IF=10.70)杂志上发表题为“Crizotinib: A Novel Strategy to Reverse Immunosuppression in Melanoma by Targeting Lactate Transport”(克唑替尼:通过靶向乳酸转运逆转黑色素瘤免疫抑制的新策略)的原创性论著。

在《Cancer Communications》(中科院一区Top期刊,IF=24.90)杂志上发表题为“Ubiquitination in cancer: mechanisms and therapeutic opportunities”(癌症中的泛素化:机制与治疗机遇)的综述文章。

在《Journal of Experimental & Clinical Cancer Research》(中科院一区Top期刊,IF=12.80)杂志上发表题为“Vinburnine potentiates anti-PD1 immunotherapy in melanoma through IL-24 secretion via P38/MAPK/ATF3 signaling”(Vinburnine通过P38/MAPK/ATF3信号通路介导的IL-24分泌增强黑色素瘤的抗PD1免疫治疗效果)的原创性论著。

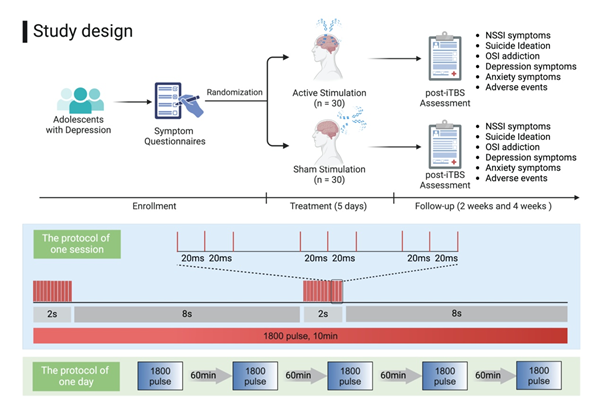

黄兢、崔夕龙团队揭示青少年非自杀性自伤行为的新干预手段

近日,中南大学湘雅二医院精神病学科黄兢副研究员、崔夕龙主治医师团队在精神病学领域权威期刊Molecular Psychiatry(中科院一区TOP,IF=10.1)在线发表了题为“Intermittent theta burst stimulation for non-suicidal self-injury in adolescents with major depressive disorder: a randomized, sham-controlled trial”的研究论文。

研究首次证实加速延长的间歇性θ爆发式刺激(iTBS)治疗方案有助于改善青少年抑郁障碍患者非自杀性自伤行为。该方案具有疗程短、易实施、耐受性好等优势,克服了原有治疗方式的弊端,为青少年抑郁障碍的非自杀性自伤行为提供了更高效可及的干预策略。

研究采用随机、双盲、伪刺激对照设计,共纳入60名12-18岁伴有NSSI行为的青少年抑郁障碍患者,随机分为真刺激组和伪刺激组,接受了连续5天、每天5次、每次1800脉冲募铀傺映TBS治疗。主要结局指标为干预结束后4周末青少年修订版蓄意自伤量表(Deliberate Self-Harm Inventory-Adolescent Revised, DSHI-AR)量表评分的变化。次要结局指标包括青少年修订版蓄意自伤意念量表(DSHI-AR ideation)、渥太华自伤量表成瘾子量表(OSI-addiction)、汉密尔顿抑郁量表17项(HAM-D₁₇)、汉密尔顿焦虑量表(HAMA)、贝克自杀意念量表(BSI)、匹兹堡睡眠质量指数(PSQI)及Barratt冲动量表11项(BIS-11)评分的变化。

研究结果显示,在干预后4周末,真刺激组的DSHI-AR评分下降幅度更大。真刺激治疗引起的DSHI-AR ideation、OSI-addiction、HAM-D17、HAMA和BSI评分下降幅度均较伪刺激组更大。HAM-D17、HAMA、BSI和OSI-addiction在iTBS对DSHI-AR的影响中起到了部分中介作用。安全性方面,干预期间最常见的不良反应是头痛,真刺激组53.5%和伪刺激组30%受试者报告了头痛,组间差异无统计学意义(p=0.171),无受试者因不良反应退出研究。研究表明,靶向左侧DLPFC的加速延长iTBS治疗在干预后4周随访期内显著降低了NSSI的频率和严重程度,同时改善了抑郁、焦虑及自杀意念等症状,且安全性良好。

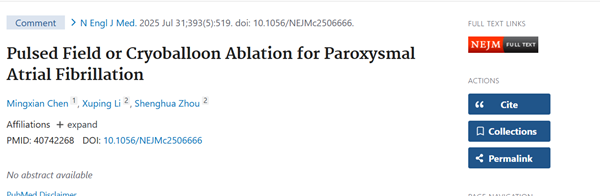

湘雅二医院心血管内科团队在《新英格兰医学杂志》发表重要学术观点

近期,湘雅二医院心血管内科在国际医学期刊《新英格兰医学杂志》(The New England Journal of Medicine, NEJM)发表了重要学术观点,首次系统阐述了心律失常导管消融技术发展的“三次技术革命”理论,明确提出脉冲消融PFA技术正引领着导管消融的第三次技术革命浪潮。

文章系统回顾了心律失常导管消融技术的发展历程。第一次技术革命是从二维到三维电生理标测技术的飞跃,实现了心脏结构的精准重建。第二次技术革命是从无接触压力导管到压力感应导管的进阶,显著提升了消融的安全性和有效性。团队明确提出,脉冲消融技术代表第三次技术革命,其通过非热能的电场作用实现心肌细胞的选择性消融,具有操作更安全、效率更高、并发症更少等优势,为房颤治疗带来了突破性进展。这一观点得到了国内外同行的广泛关注与认可。

颜苗团队发表创新成果揭示:TyGFI为老年人群心脑血管风险早期筛查提供简易工具

近日,中南大学湘雅二医院药学部颜苗教授团队发表了题为《心血管糖尿病学/甘油三酯-葡萄糖和虚弱指数在两个前瞻性队列中对心血管疾病和中风的预测价值》(Cardiovascular Diabetology/Predictive value of the combined triglyceride-glucose and frailty index for cardiovascular disease and stroke in two prospective cohorts)(IF:10.6)的研究论文。

研究聚焦于甘油三酯-葡萄糖(TyG)指数与衰弱指数(FI)在心血管风险预测中的联合价值。TyG是反映胰岛素抵抗和心血管疾病风险的有效指标,FI则用于量化与衰老相关的健康缺陷和生理脆弱性。尽管两者各自具有独立预测价值,但其联合效应此前尚未明确。本研究创新性地构建了复合指标TyGFI,旨在综合评估代谢应激与生理脆弱性对心血管结局的叠加影响。课题组基于中国CHARLS和美国NHANES两大代表性前瞻性队列(分别纳入5448名和1139名≥45岁中老年人),首次系统评估TyGFI对心血管病和卒中风险的预测效能。通过多因素Logistic回归、限制性立方样条和分层分析等多种统计方法,研究发现:与TyGFI最低四分位组相比,最高四分位组个体发生心血管病的风险显著升高(中国队列OR≈15.09,美国队列OR≈4.98),卒中风险也明显上升(中国队列OR≈21.12,美国队列OR≈12.98),并呈现一致的剂量-反应关系。该研究创新性地将代谢异常与衰老相关的生理脆弱性整合为单一综合指标TyGFI,为老年和多病共存人群的早期心血管风险筛查与分层管理提供了简便、实用的工具,具有重要的临床转化潜力。

周智广团队在《柳叶刀》子刊揭示1型糖尿病发病新机制并提供治疗新靶点

近日,中南大学湘雅二医院周智广教授牵头在国际知名医学期刊《柳叶刀》子刊EBioMedicine上发表了题为《1型糖尿病中单核细胞或巨噬细胞来源的白细胞介素-15介导CD226+ B细胞的促炎表型》(Monocyte/macrophage-derived interleukin-15 mediates the pro-inflammatory phenotype of CD226+ B cells in type 1 diabetes)(IF:10.8中科院一区)的原创性论文。该研究首次系统揭示了CD226+ B细胞在1型糖尿病发病中的关键作用,并提出靶向“单核细胞/巨噬细胞—IL-15—CD226+ B细胞轴”的免疫干预新策略,为1型糖尿病的早期诊断和治疗提供了新方向。

1型糖尿病是一种因免疫系统异常攻击胰岛β细胞而导致的慢性自身免疫性疾病,全球患者数近千万,目前尚无根治手段,患者需终身依赖胰岛素治疗。长期以来,T细胞被视作疾病核心,但近年研究表明,B细胞在疾病发生中也发挥重要作用,然而其中关键致病亚群及其具体机制尚不明确。

在该项研究中,团队发现1型糖尿病患者外周血中CD226+ B细胞比例显著升高,且与血糖水平正相关、与胰岛功能负相关,提示其可作为评估疾病严重程度的潜在生物标志物。通过流式细胞术、转录组测序及代谢分析等多技术手段,团队进一步揭示该类B细胞呈现高度活化状态,增殖及炎症因子分泌能力增强,且糖酵解代谢亢进。机制研究表明,单核细胞或巨噬细胞来源的IL-15通过与其受体CD132结合,激活NF-κB信号通路,从而上调CD226表达,增加B细胞的致病性。在动物模型中,阻断IL-15信号通路可显著降低1型糖尿病发病率;对已发病小鼠,联合使用CD132单抗与CD3单抗能够协同逆转高血糖,实现疾病的有效缓解。

该研究不仅阐明了一条新的免疫炎症轴在1型糖尿病发生发展中的重要机制,也为早期识别高风险人群和开发联合免疫治疗策略提供了重要实验依据,未来有望为1型糖尿病患者带来新的治疗希望。

邓幼文、陈世杰团队在国际期刊《Bioactive Materials》发表研究成果

近日,中南大学湘雅三医院脊柱外科邓幼文教授、陈世杰教授团队在国际权威学术期刊《生物活性材料》(Bioactive Materials,中科院一区,Top期刊,影响因子20.3)发表题为 “线粒体靶向MnO2@Mxene-TPP纳米异质结协同增强骨肉瘤声动力疗法/免疫疗法(Mitochondria-targeted MXene@MnO₂-TPP nanoheterostructures for synergistic enhancement of sonodynamic therapy and immunotherapy in osteosarcoma)” 的原创研究论文。

针对骨肉瘤免疫抑制性微环境带来的治疗困境,研究团队构建了一种兼具超声响应和线粒体靶向能力的MXene@MnO₂-TPP异质结纳米平台,实现了骨肉瘤的声动力-离子免疫联合治疗。该平台基于Ti₃C₂Tₓ@MnO₂ 异质结构,利用MXene与MnO₂ 之间的功函数差异产生内建电场,在超声激发下促进电子高效迁移,从而显著提升活性氧(ROS)的生成效率。与此同时,纳米系统可精准定位线粒体,诱导线粒体损伤并触发mtDNA与Mn²⁺ 的释放,双重激活cGAS-STING通路,促进I型干扰素分泌,最终引发强效的系统性抗肿瘤免疫应答。体内外实验结果表明,该策略不仅能显著抑制骨肉瘤生长,还可有效延长模型小鼠的生存期。值得关注的是,本研究创新性地提出了“铁死亡—mtDNA—免疫激活”协同治疗新模式,为骨肉瘤免疫治疗提供了新的理论依据与治疗策略。

李家大课题组揭示自闭症社交障碍的遗传调控新机制

近日,中南大学生命科学学院医学遗传学研究中心李家大课题组在国际权威期刊Molecular Psychiatry(《分子精神病学》,中科院1区,IF=10.1)在线发表题为“Loss ofNecdincauses social deficit and aberrantsynapticfunctionthrough destabilization ofSynGAP”(Necdin基因缺失通过影响SynGAP的稳定性导致社交障碍和突触功能异常)的研究论文。该研究揭示了小胖威利综合征(Prader-Willi Syndrome, PWS)相关蛋白Necdin可通过稳定自闭症关键蛋白SynGAP参与社交行为的调控,为理解自闭症的病理机制提供了重要线索。

小胖威利综合征(PWS)是一种由15号染色体长臂(15q11–13)区域异常导致的神经发育障碍疾病。患者常表现为肌张力低下、过度进食、肥胖和性腺功能减退,其中约20–30%的患者伴随自闭症相关表型。然而,PWS患者自闭症样行为的分子机制尚不明了。

本研究的结果发现,Necdin基因敲除小鼠表现出明显的社交缺陷,并伴随前额叶皮层突触数量异常增加,mEPSC频率和幅度显著升高。分子机制研究表明,Necdin与自闭症关键蛋白SynGAP相互作用,并通过SGT1–HSP90分子伴侣机制稳定SynGAP蛋白,从而维持突触功能平衡。在Necdin基因敲除小鼠中,SynGAP蛋白水平下降,而在前额叶皮层过表达SynGAP能够改善其突触与社交缺陷。该成果不仅阐明了Necdin缺失导致社交障碍的分子和神经生物学机制,而且揭示了SynGAP蛋白稳态调控的新机制及其在自闭症发生中的重要意义,为未来自闭症的靶向治疗提供了理论基础。

赵岳涛课题组发表综述:光热纳米材料介导的肿瘤微环境调控增强免疫治疗

近日,中南大学生命科学学院赵岳涛课题组和合作者在《Coordination Chemistry Reviews》(JCR/中科院双一区,IF=23.5)发表了题为《Immunotherapy Augmentation Through Photothermal Nanomaterial-Mediated Tumor Microenvironment Modulation》的综述论文,系统阐述了基于各类纳米材料的光热治疗在调节肿瘤免疫相关微环境的应用,重点总结了光热疗法与免疫疗法的最新联合应用进展,并探讨了当前面临的挑战与未来发展。

该综述系统性地总结了基于各类纳米材料的光热剂种类、光热机制、优势和主要局限性,以及光热治疗在调节肿瘤免疫相关微环境的应用,包括:(1)降解细胞外基质屏障打破物理屏障;(2)借助热介导的血管舒张与正常化调节肿瘤微血管结构;(3)通过下调缺氧诱导因子表达并提升氧浓度缓解缺氧;(4)调控酸性微环境并利用酸性微环境实现靶向药物激活;(5)破坏氧化还原平衡以增强氧化应激;(6)调控树突状细胞、肿瘤相关巨噬细胞、自然杀伤T细胞及髓源性抑制细胞等免疫相关细胞。同时,重点阐述了光热疗法与CAR-T细胞疗法、免疫检查点抑制剂及癌症疫苗等免疫疗法最新联合应用进展。在此基础上,还总结了温和光热治疗的优势和联合疗法进展。

最后,该综述还系统总结了光热纳米剂面临的生物安全性、药代动力学、免疫原性和免疫监管、规模化生产等临床转化挑战,以及光热治疗在个性化医疗的发展方向。

论文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010854525006885?dgcid=author

项荣团队揭示顺铂诱导的急性肾损伤新机制

近日,中南大学生命科学学院项荣教授团队在《International Journal of Biological Sciences》(IF: 10.00,中科院一区)上在线发表原创论文“Lipin3 deficiency aggravates cisplatin induced acute kidney injury via activating Sirt1-p21-Caspase 3-GSDME pyroptosis pathway”(Lipin3缺失通过激活Sirt1-p21-Caspase 3-GSDME介导的细胞焦亡加重顺铂诱导的急性肾损伤),揭示了脂素蛋白Lipin3缺乏对顺铂诱导急性肾损伤的调控作用及新机制。

急性肾损伤(AKI)是一种常见的肾脏疾病,其主要特征为肾小球滤过率急剧下降,伴随血清肌酐显著升高和尿量减少,严重影响患者生存率并促进慢性肾脏病进展。

该团队首次发现,脂素蛋白Lipin3与急性肾损伤的发生与发展密切相关。该研究基于公共数据库、临床样本、基因敲除小鼠模型及肾小管上皮细胞,开展多层次机制探讨:发现Lipin3在AKI患者、顺铂诱导的小鼠肾脏组织及HK-2人肾小管上皮细胞中表达均显著上升;Lipin3缺失可加重顺铂诱导的小鼠肾功能损伤和细胞死亡;机制上,Lipin3通过与去乙酰化酶Sirt1相互作用,维持其蛋白稳定性,进而抑制p21转录,阻断Caspase 3/GSDME介的细胞焦亡通路;研究结果表明,肾脏中Lipin3的表达下降可能成为加重急性肾损伤的独立危险因素,Lipin3可能成为AKI的潜在诊断标志物和干预靶点。

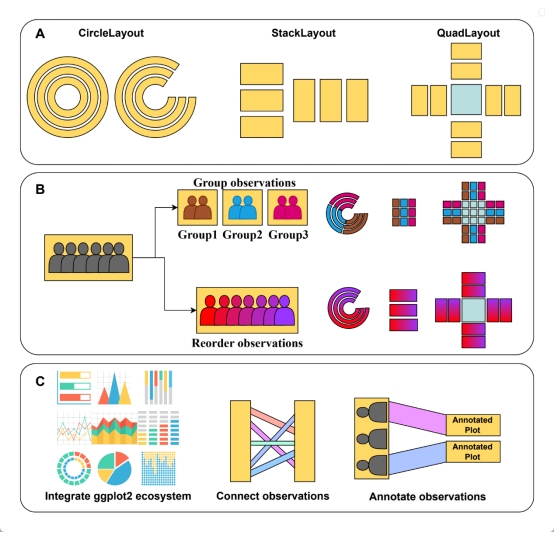

王诗翔合作团队构建基于图形语法的组合式可视化框架

近日,中南大学生命科学学院王诗翔特聘副教授与北京大学人民医院徐涛教授、南方医科大学余光创教授团队携手,在国际知名期刊(《Advanced Science》)(IF:14.3,中科院一区)发表题为“软件包ggalign:连接图形语法和生物多层复杂性”的研究成果。该研究创新性地提出了组合式可视化方法,为生物医学领域多维组学数据的可视化难题提供了全新的解决方案。

随着基因组、转录组、表观基因组、微生物组等多维组学数据的爆炸式增长,研究人员在数据可视化方面遭遇了前所未有的挑战。这些数据蕴含着复杂的生物学关系,亟需一种既能展现整体架构,又能精准捕捉细微差异的可视化手段。然而,传统可视化工具在跨数据类型整合、布局灵活性及语义关联性方面存在显著不足,难以满足多组学数据分析的复杂需求。针对这一痛点,研究团队基于软件包ggplot2强大的生态体系,拓展图形语法,成功研发了组合式可视化框架及软件包ggalign。该框架提供了统一的抽象接口,完美兼容ggplot2的图层、统计方法和主题设置,极大地简化了复杂关系下多种图形的构建与对齐过程。与现有工具相比,ggalign的模块化设计、数据感知布局以及跨数据类型的关联功能,在多尺度、多层次数据整合分析中展现出显著优势。组合式可视化能够动态整合不同类型的图形模块,实现多尺度、多维度的比较,有效揭示跨生物学层级的潜在联系,为复杂生物数据的探索与展示提供了强有力的平台。

王华团队合作发现小头畸形新致病基因CETN3

近日,中南大学湘雅医学院附属儿童医院医学遗传科王华教授团队联合同济大学生命科学与技术学院边杉教授、郭贞教授、湖南省妇幼毛翛教授课题组,在EMBO molecular medicine在线发表“CETN3 Deficiency Induces Microcephaly by Disrupting Neural Stem/Progenitor Cell Fate through Impaired Centrosome Assembly and RNA Splicing”,揭示CETN3缺陷导致着丝粒组装和RNA剪接受损,扰乱神经干细胞/祖细胞的命运,从而诱发小头畸形的分子机制。

该文章以大脑类器官为主要模型,首次揭示了CETN3在哺乳动物神经发育中的作用及其背后的分子机制。本研究证明了CETN3通过调节纺锤体定向、细胞周期、中心体复制等生物学过程参与了NPCs增殖和分化之间的平衡调控;本研究还首次发现CETN3通过与USP49相互作用参与了NPCs中的RNA剪接过程,从而间接影响了细胞周期和神经发育。这些结果提示了CETN3在人类大脑新皮层发育中的重要性,扩展了我们对原发性小头畸形致病基因的认识,为后续的临床检测和疾病治疗提供了新见解。

杨戈、胡雄科、曾凌嵘等在Biomaterials发表医工交叉研究最新成果

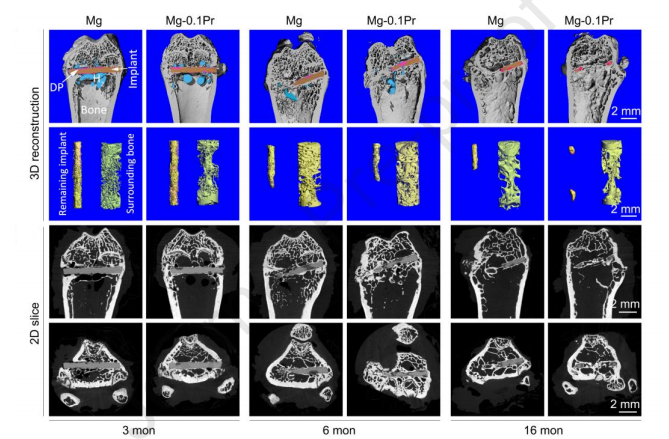

近日,中南大学湘雅医学院附属儿童医院骨科杨戈博士牵头,胡雄科博士、曾凌嵘医师等多名临床医师依托儿童骨科学湖南省重点实验室,在Biomaterials(中科院一区,IF=12.8)发表了一项创新研究成果。该研究通过“成分简化”策略,成功研制出一种超低稀土含量、高强度、可降解且具有促成骨功能的新型镁-镨合金,有望通过临床转化用于儿童肢体畸形治疗。

儿童肢体畸形矫治主要依赖金属内外固定装置维持矫形骨端的良好对位,然而现有金属植入物难以有效促进骨再生,且在儿童生长发育过程中,原有型号内固定物易因不相适应而失去支持作用。开发一种可降解、促成骨作用的固定装置系统,成为临床亟待解决的难题。针对该问题,我院骨科团队联合南方医科大学、郑州大学、华南理工大学等多所高校,提出“成分极简化”设计理念,开发出新型可降解镁合金。该材料不仅力学性能优良,降解速率与骨愈合周期匹配,还能直接诱导新骨生成。