近日,湘雅科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2025年8月的科研成果吧~

以下成果根据湘雅各二级学院、附属医院官网等整理。

● 申良方团队再登《JAMA》正刊:高危局晚期鼻咽癌免疫治疗开辟新境

●本科生谈畅在高水平期刊《EClinicalMedicine》发表研究成果

●王敏在《eClinicalMedicine》发表重要药物警戒研究成果

●张伟团队在“共生微生物与肿瘤免疫治疗”方向发表系列研究成果

●王守满团队联合孙仑泉团队发现三阴性乳腺癌进展新机制

●涂超、许浩东团队发表关于肿瘤中的坏死性凋亡:从表观遗传、转录后及翻译后调控的视角解析综述

●向大雄、吴军勇团队构建炎症驱动型仿生纳米系统协同抗菌-免疫治疗抑制肿瘤进展

●李仕晟团队在《AFM》发表新成果:仿生丝素蛋白支架修复气管损伤

●肖力团队研究揭示GSTK1-RETREG1通路通过恢复网状自噬减轻内质网应激

●唐晓禹、葛燕副、李芬团队发表研究胞葬及其在风湿性疾病中的作用

●阳洁团队在发表关于工作记忆缺陷最新研究成果

●颜苗团队发表创新成果:TyGFI助力老年人群心脑血管风险早识别

●王先成团队发表基于类器官的组织工程:用于高阶组织修复与重建研究成果

●张明铭团队揭示表型年龄加速作用,助力脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血风险精准预测

●张东山团队首次阐明甲基转移酶3(Mettl3)在顺铂(CDDP)诱导肾纤维化中的作用机制

●陈翔宇团队首创“伽马刀-光动力”联合模式为深部肿瘤治疗提供新思路

●李昕团队发表原创论著揭示多发性骨髓瘤免疫抑制新靶点

●容鹏飞团队与明英姿课题组发表新型HSA药物通过增强放疗敏感性和诱导铁死亡增强放射治疗原创性成果

●明英姿团队合作发表慢加急性肝衰竭原创性成果

●张华莉团队揭示脓毒症细胞焦亡调控的新机制

●路婵团队研究发表家庭环境早期暴露与儿童和父母新冠肺炎感染及后遗症显著相关的研究

●曾文彬、陈飞团队发表创新性研究成果:打破深度障碍——基于天然产物的纳米平台实现双激活自由基风暴,助力深部肿瘤时空可控声动力学治疗

●罗永忠团队发表研究成果“芦康沙妥珠单抗联合塔戈利单抗一线治疗驱动基因阴性晚期或转移性非小细胞肺癌的 2 期临床试验”

●张克强团队发表研究论文“卡瑞利珠单抗联合法米替尼对比卡瑞利珠单抗单药或研究者选择化疗治疗复发或转移性宫颈癌:一项随机、Ⅱ期研究”

●王晖团队发表研究论文“EBV EBNA1朊病毒样结构域促进其相分离并调控SRRM1可变剪接”

●卜洁发表研究论文“人源性肉瘤类器官在个性化药物筛选和精准肿瘤免疫治疗的应用”

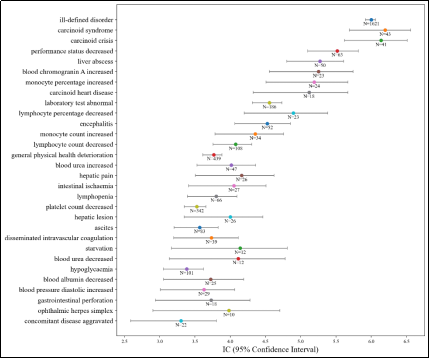

●何鸽飞、陈珩团队发表论著揭示核药(Lutathera)的毒性图谱

申良方团队再登《JAMA》正刊:高危局晚期鼻咽癌免疫治疗开辟新境

近日,中南大学湘雅医院肿瘤科主任申良方教授团队与中山大学肿瘤防治中心马骏院士团队合作的一项大型前瞻性、多中心、3期临床研究,再度以原创论著形式在国际顶尖医学期刊《美国医学会杂志》(JAMA,IF=63.1)发表鼻咽癌临床研究新成果。该研究以“Toripalimab Combination Therapy Without Concurrent Cisplatin for Nasopharyngeal Carcinoma:The DIAMOND Randomized Clinical Trial(特瑞普利单抗与去同期顺铂联合疗法治疗鼻咽癌:DIAMOND随机临床试验)”为题,首次在局晚期鼻咽癌中通过III期随机对照试验的金标准创立了免疫治疗联合“去同期顺铂”放化疗的新方案,为高危患者点亮减毒增效的精准医疗之光。

该研究严格依照“由II期探索性研究到III期随机对照试验”的临床研究经典范式,入选2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)大会的最新突破摘要(Late-breaking Abstract),同时被评为ASCO最佳研究(Best of ASCO)。美国耶鲁大学头颈肿瘤专家Barbara Burtness教授在“ASCO首日亮点”专栏同期评述,认为“减少治疗强度可带来生存之外的额外获益”。研究已在美国、中国等地开展了多场巡讲,得到了国际医学专业媒体的广泛报道,包括肿瘤学传媒领域顶尖媒体的ASCO邮报(The ASCO Post)和国际著名视频访谈类节目VJOncology等。目前,免疫治疗联合“去同期顺铂”放化疗新方案已被纳入2025年中国肿瘤学会(CSCO)鼻咽癌治疗指南(1A类推荐),未来有望纳入国际指南。

本科生谈畅在高水平期刊《EClinicalMedicine》发表研究成果

近日,由中南大学湘雅医院骨科高曙光教授指导、2021级临床医学(五年制)学生谈畅撰写的论文“Effects of therapeutic interventions on long COVID: a meta-analysis of randomized controlled trials”(治疗干预对长新冠的影响:随机对照试验的荟萃分析)在国际权威医学期刊《柳叶刀-EClinicalMedicine(电子临床医学)》(IF 10.0)在线发表。

长新冠的特点是SARS-CoV-2感染后持续存在的多器官症状,给全球带来了巨大的健康负担。虽然已经提出了多种治疗干预措施,但由于先前研究中证据分散和方法学异质性,它们的比较疗效仍不确定。因此,本研究进行了一项荟萃分析,以全面探讨多种治疗干预措施对长COVID的有效性。在这项meta分析中,检索了PubMed、Cochrane图书馆、Embase、Web of Science、SPORTDiscus(EBSCO)、CINAHL(EBSCO)和康复与运动医学来源(Rehabilitation & Sports medicine source,EBSCO),检索了从建库到2025年7月20日的随机对照试验(RCTs),评估了运动训练、呼吸肌训练、远程康复、经颅直流电刺激(tDCS)、嗅觉训练、棕榈酰乙醇酰胺与木犀草素(PEA-LUT)和类固醇喷雾剂在成人Long COVID患者中的应用。经检索,共确定了51项符合条件的试验,包括4026名受试者。结果显示,在高质量证据的支持下,应优先考虑运动训练来改善长COVID患者的心肺功能和运动能力。呼吸肌训练和棕榈酰乙醇酰胺与木犀草素(PEA-LUT)为呼吸力量和嗅觉丧失提供有针对性的益处,而经颅直流电刺激(tDCS)可以解决疲劳问题。远程康复作为一种监督形式,也提高了干预的有效性。相比之下,类固醇喷雾剂和嗅觉训练缺乏疗效,凸显了对个性化、针对特定症状的方法的必要性。这些发现倡导更新整合多模式疗法的临床指南,并强调大规模试验以优化剂量和长期结果的紧迫性。

原文链接:

https://www.thelancet.com/journals/eclinm/article/PIIS2589-5370(25)00344-X/fulltext

王敏在《eClinicalMedicine》发表重要药物警戒研究成果

近日,由中南大学湘雅医院药学部刘韶教授指导的研究团队撰写的论文"Exploring potential associations between GLP-1RAs and depressive disorders: a pharmacovigilance study based on FAERS and VigiBase data"(基于FAERS和VigiBase数据库探索GLP-1受体激动剂与抑郁症的潜在关联:一项药物警戒研究)在国际权威医学期刊《柳叶刀-eClinicalMedicine(电子临床医学)》(IF 10.0)在线发表。

在这项大型药物警戒研究中,研究团队分析了FDA不良事件报告系统(FAERS)和世界卫生组织全球药物不良反应数据库(VigiBase)中截至2024年12月的个体病例安全报告。研究采用ROR和IC失衡性分析方法,对利拉鲁肽、司美格鲁肽和替尔帕肽进行了抑郁症相关不良事件的信号检测。研究结果显示,仅司美格鲁肽在两个数据库中均表现出抑郁症的统计学显著失衡报告信号,而利拉鲁肽和替尔帕肽均未显示此类信号。

尽管该研究的发现与现有临床研究中GLP-1受体激动剂的保护作用存在矛盾,但这一药物警戒发现提示需要进行药物特异性而非药物类别层面的安全监测。研究强调了真实世界药物警戒数据在补充临床试验证据方面的重要价值,为临床实践中GLP-1受体激动剂的安全使用提供了重要参考。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103385

张伟团队在“共生微生物与肿瘤免疫治疗”方向发表系列研究成果

近日,中南大学湘雅医院临床药理研究所张伟教授团队连续在国际权威期刊《Cell reports Medicine》(细胞报告医学,IF=10.6)和《Signal Transduction and Targeted Therapy》(信号转导与靶向治疗,IF=52.7)发表“共生微生物与免疫检查点抑制剂个体化用药”方向系列研究成果。《Cell reports Medicine》上发表题为“Identification and validation of intratumoral microbiome associated with sensitization to immune checkpoint inhibitors”(与免疫检查点抑制剂致敏相关的肿瘤内微生物组的鉴定和验证)的论著。在《Signal Transduction and Targeted Therapy》上发表题为“Single-cell transcriptomic analysis reveals gut microbiota-immunotherapy synergy through modulating tumor microenvironment”(单细胞转录组分析揭示了肠道微生物群免疫治疗通过调节肿瘤微环境的协同作用)的论著。

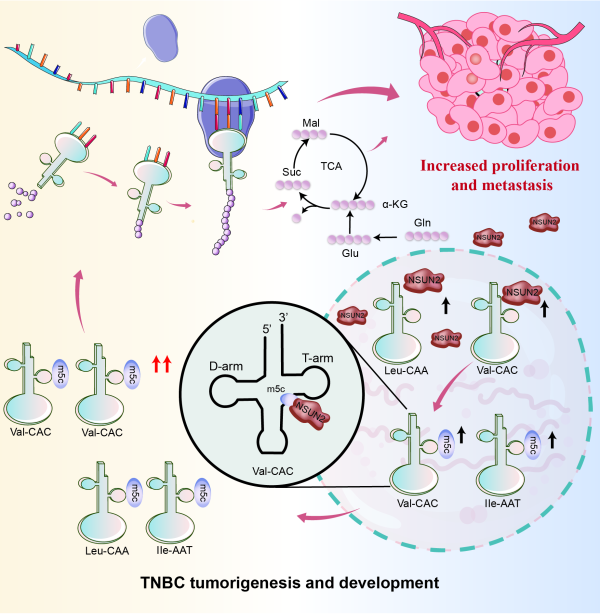

王守满团队联合孙仑泉团队发现三阴性乳腺癌进展新机制

近日,中南大学湘雅医院乳腺科王守满教授团队与孙仑泉教授团队合作,在国际知名期刊《Cellular & Molecular Biology Letters》《细胞与分子生物学通讯》(IF=10.2;JCR1区;中科院1区,Top)上发表题为《NSUN2-tRNAVal−CAC-axis-regulated codon-biased translation drives triple-negative breast cancer glycolysis and progression》(NSUN2-tRNAVal−CAC轴调控的密码子偏好性翻译驱动三阴性乳腺癌的糖酵解和进展)的研究论文。

三阴性乳腺癌因其缺乏雌激素受体、孕激素受体和HER2表达,治疗手段有限,预后较差,是乳腺癌中最具侵袭性的亚型。该研究首次揭示NSUN2通过调控tRNAVal−CAC的m5C修饰,促进糖酵解相关基因的密码子偏好性翻译,从而驱动三阴性乳腺癌(TNBC)进展和化疗耐药的新机制,为TNBC的预后评估和靶向治疗提供了新思路。该研究不仅揭示了NSUN2-tRNAVal−CAC-糖酵解轴在TNBC中的关键作用,还提出NSUN2作为潜在预后生物标志物和治疗靶点的重要价值,为今后开发针对TNBC的代谢-翻译双重靶向策略提供了理论依据。本研究得到了国家自然科学基金、中国博士后科学基金、湖南省自然科学基金、长沙市自然科学基金等多个项目的支持。

原文链接:https://cmbl.biomedcentral.com/articles/10.1186/s11658-025-00781-z

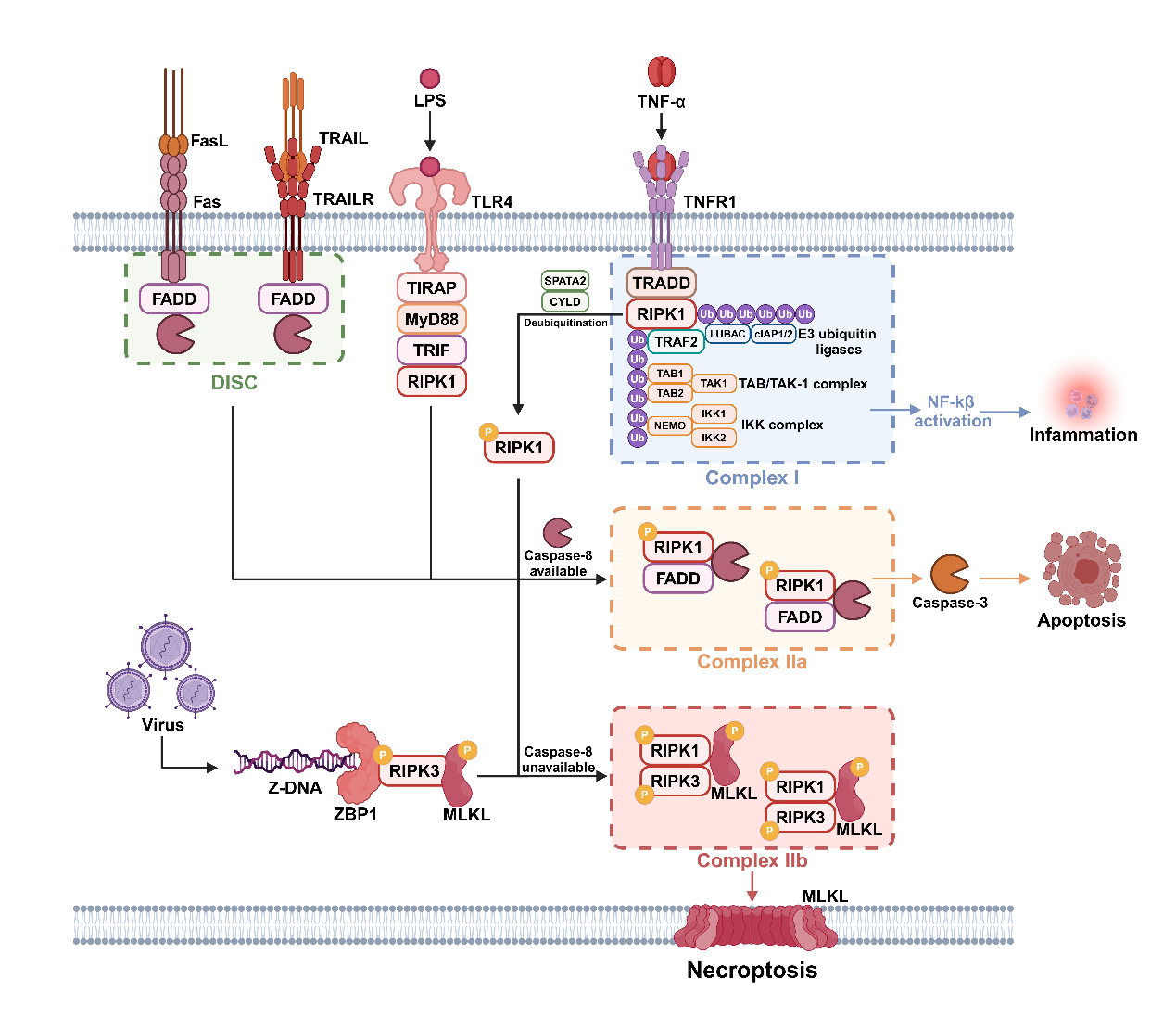

涂超、许浩东团队发表关于肿瘤中的坏死性凋亡:从表观遗传、转录后及翻译后调控的视角解析综述

近日,中南大学湘雅二医院涂超副研究员,许浩东教授团队在《Journal of Hematology & Oncology》(IF:40.4)发表题为“Necroptosis in cancer: insight from epigenetic, post-transcriptional and post-translational modifications”的综述。

坏死性凋亡是一种兼具坏死和凋亡特征的程序性细胞死亡形式。由于其具有激活抗癌免疫反应的潜力,利用坏死性凋亡来增强肿瘤微环境中的免疫活性已受到广泛关注。然而,有效调控肿瘤中的坏死性凋亡仍面临重大挑战。表观遗传修饰、转录后修饰及翻译后修饰是三种不改变DNA序列却能改变分子表达模式的主要机制,在肿瘤进展中起关键作用。尽管这些修饰已被证实显著影响肿瘤发展,但它们在调控肿瘤坏死性凋亡中的具体作用尚未得到系统阐明。本综述探讨了表观遗传修饰、转录后修饰及翻译后修饰在癌症坏死性凋亡调控中的作用机制,明确了潜在调控靶点及其治疗意义,从而为将坏死性凋亡作为新兴肿瘤治疗靶点提供了系统的理论支持。

原文链接:https://jhoonline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13045-025-01726-x

向大雄、吴军勇团队构建炎症驱动型仿生纳米系统协同抗菌-免疫治疗抑制肿瘤进展

近日,中南大学湘雅二医院药学部、湖南省转化医学与创新药物工程技术研究中心向大雄教授与吴军勇副研究员团队在肿瘤协同免疫治疗领域取得新进展。研究成果以《Inflammation-Driven Doxycycline-Glucose Oxidase Nanoparticle Induce Starvation-/Chemodynamic-/Immunotherapy against Intratumoral Bacteria-Assisted Tumor Development》为题,在国际学术期刊《Advanced Functional Materials》(IF:19)上发表。

近年来,肿瘤内部细菌作为新的免疫抗原来源引起了广泛关注。这些细菌通过促进炎症、协助肿瘤转移等方式,影响肿瘤的发展。然而,如何有效清除肿瘤内的细菌并激活抗肿瘤免疫反应仍是当前研究的难点。为此,该团队设计并构建了一种仿生自组装金属-多酚纳米药物递送系统(DGMNP@CM NPs),该系统结合了Fe³⁺、多西环素(Doxy)和葡萄糖氧化酶(GOx),并包裹炎症驱动的巨噬细胞膜,以增强纳米粒的肿瘤靶向性和体内稳定性。

DGMNP@CM NPs在肿瘤微环境中响应酸性条件,释放Doxy和GOx。Doxy作为广谱抗生素,能够有效清除肿瘤内的细菌,减少细菌介导的肿瘤转移和炎症反应。同时,GOx催化葡萄糖产生H₂O₂,与Fe³⁺发生Fenton反应,生成大量羟基自由基,诱导肿瘤细胞发生“饥饿治疗”和化学动力学治疗(CDT)。此外,细菌清除和肿瘤细胞死亡暴露的内部抗原可激活交叉反应的T细胞免疫应答,进一步增强抗肿瘤免疫效应。

该研究不仅揭示了肿瘤内细菌在肿瘤发展中的重要作用,还为开发针对肿瘤微生物群的免疫治疗策略提供了新的思路。这种集抗菌、饥饿治疗、化学动力学治疗和免疫治疗于一体的多功能纳米平台,有望为临床肿瘤治疗提供新的解决方案。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202422196

李仕晟团队在《AFM》发表新成果:仿生丝素蛋白支架修复气管损伤

近日,中南 大学湘雅二医院耳鼻咽喉头颈外科团队在国际知名期刊《Advanced Functional Materials》(IF=19.0)上发表了题为“Biomimetic Microgrooved Methacrylated Silk Fibroin Cartilage Scaffold for Tracheal Injury Repair”的研究论文。该研究聚焦于大段气管缺损修复中软骨再生困难及术后狭窄等临床挑战,从天然气管的多层结构中获得灵感,创新性地设计了一种多层仿生微沟槽丝素蛋白的脱细胞软骨生物工程气管,为生物工程气管的构建和气管大段缺损的修复和重建工作提供了借鉴。

丝素蛋白(SF)是一种从蚕丝中提取的蛋白质,具有很好的生物相容性,能制备成膜、凝胶、微胶囊等多种形态的材料。研究团队受天然气管由内到外多层结构及其节段式软骨环特征的启发,利用SF巧妙设计了一种多层复合支架(Sd@d-ECM/BMSCs/SilMA)。该支架的独特设计具有以下特点:外层采用具有微沟槽结构的甲基丙烯酰化丝素蛋白(SilMA)水凝胶膜,这种微观形貌能够为骨髓间充质干细胞(BMSCs)的黏附、增殖和定向生长提供物理引导;中间层接种BMSCs,作为再生软骨的“种子细胞”;内层则结合脱细胞气管软骨支架(d-ECM),不仅提供必要的机械支撑,其保留的细胞外基质还能为BMSCs向软骨分化提供天然的诱导微环境。这种精巧的“三明治”结构实现了在无外源性诱导剂的情况下,稳定地诱导BMSCs向软骨细胞分化,解决了传统组织工程支架生物功能单一、诱导效率低的问题。通过体内外细胞和动物实验,研究团队验证了该仿生支架的生物相容性与生物功能,Sd@d-ECM/BMSCs/SilMA可以在兔模型中修复气管软骨缺损,并降低气管狭窄的发生率,改善了呼吸功能,从而实现气管的重建。该研究推动了再生医学和组织工程中领域气管软骨修复中的应用,具有重要的实验价值。

原文链接:https://doi.org/10.1002/adfm.202517195

肖力团队研究揭示GSTK1-RETREG1通路通过恢复网状自噬减轻内质网应激

近日,中南大学湘雅二医院肾内科肖力教授团队在《Autophagy》(IF=14.6)上发表了题为“GSTK1 and RETREG1/FAM134B-mediated reticulophagy attenuates tubular injury in diabetic nephropathy through endoplasmic reticulum stress and apoptosis”的研究论文。

研究聚焦于网状自噬调节因子1(RETREG1/FAM134B)介导的内质网自噬(ER-phagy)对糖尿病肾病(DN)肾小管细胞内质网应激(ER stress)与细胞损伤的作用和可能机制。ER-phagy通过选择性清除受损ER及相关组分,是改善ER应激、维持ER稳态的关键途径,然而其在DN小管损伤中作用尚不明确。该研究发现:RETREG1在DN状态下小管细胞中表达明显降低,其表达水平与DN患者eGFR呈正相关。近端肾小管特异性敲除Retreg1基因会加剧高脂饮食(HFD)联合链脲佐菌素(STZ)诱导的DN小鼠ER-phagy异常,同时伴随内质网片段化、ER stress和小管细胞损伤加重,而过表达RETREG1可明显回复高糖处理的小管细胞ER-phagy,减轻ER stress和细胞损伤。免疫沉淀联合质谱(IP-MS)及Co-IP和免疫荧光共定位证实RETREG1与GSTK1存在相互作用,并在小管细胞共定位表达。同时研究表明GSTK1可通过泛素化和多聚化途径调控高糖状态下小管细胞中RETREG1的蛋白表达,并可能与其RHD结构域有关。进一步研究发现近端肾小管特异性敲除GSTK1基因明显抑制DN小鼠小管细胞ER-phagy及小管损伤;沉默GSTK1也会加剧高糖所致的小管细胞内质网自噬,过表达RETREG1可部分消减这些效应。该研究系统丰富了内质网自噬在DN,特别是小管损伤发病机制中的作用,并阐明了GSTK1-RETREG1信号在DN小管内质网应激与损伤的核心作用,从而为DN发病机制提供新的实验依据和新的防治靶点。

原文链接:https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-025-02880-9

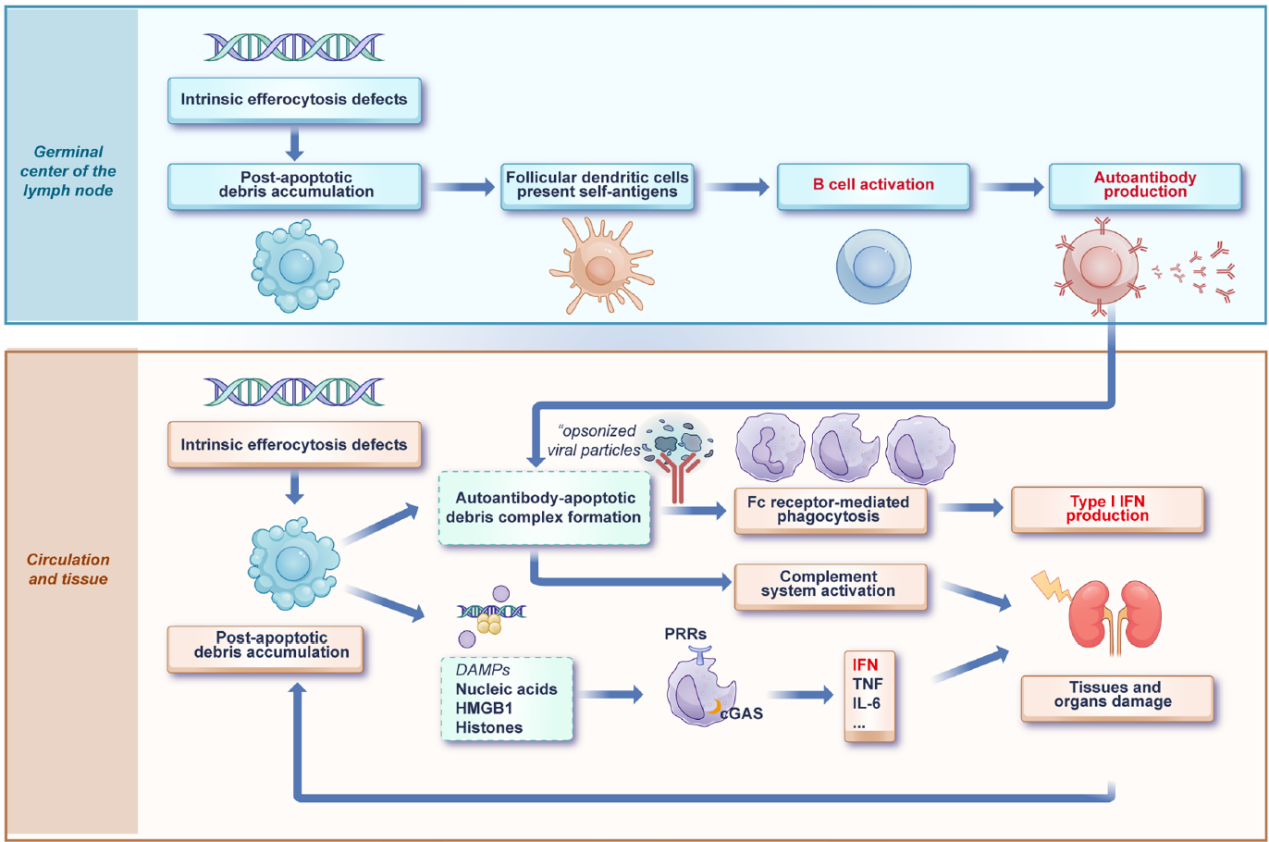

唐晓禹、葛燕副、李芬团队发表研究胞葬及其在风湿性疾病中的作用

近日,中南大学湘雅二医院风湿免疫科唐晓禹医师、葛燕副教授、李芬教授团队在美国风湿病学会的官方期刊《Arthritis & Rheumatology》(IF:10.9)上发表了题为“Efferocytosis and Its Role in Rheumatic Diseases”的综述。

胞葬是吞噬细胞清除凋亡细胞的一个过程,包括吞噬细胞识别、结合、内化、降解凋亡细胞的步骤。胞葬能避免凋亡细胞继发坏死、还能产生抗炎介质、促进炎症消退。及时且有效的胞葬对于维持免疫耐受和防止自身抗原暴露至关重要,而有缺陷的胞葬则与多种风湿性疾病的发生和进展相关。本综述首先介绍了胞葬的各个步骤,然后分述了有缺陷的胞葬在系统性红斑狼疮、干燥综合征、类风湿关节炎、ANCA相关性血管炎、系统性硬化症、抗磷脂综合征、骨关节炎、痛风中的作用。我们重点阐明了有缺陷的胞葬如何作为系统性红斑狼疮的病因和驱动因素促进疾病进展。尽管大部分方案还处于临床前的研究阶段,直接输注凋亡细胞或其代谢产物、LXR/PPAR激动剂、DNase制剂、TAM家族受体激动剂、抗CD47抗体等可能成为治疗风湿性疾病的潜在方案。

原文链接:https://acrjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/art.43268

阳洁团队在发表关于工作记忆缺陷最新研究成果

近日,中南大学湘雅二医院阳洁团队在国际期刊《Research》(IF: 10.7)发表题为“Task-related Controllability of Functional Connectome During a Working Memory Task in Schizophrenia, Bipolar Disorder, and Major Depressive Disorder”的研究论文。本研究首次整合跨疾病工作记忆任务态fMRI、基因表达与神经递质图谱,揭示重性精神疾病(major psychiatric disorders, MPDs)的工作记忆缺陷可能由“可控性降低”这一跨诊断机制驱动,并探索其基因与神经递质的潜在关联。

工作记忆缺陷是MPDs的跨诊断共性认知障碍,在精神分裂症(SZ)、双相障碍(BD)和抑郁症(MDD)中普遍存在。MPDs患者在工作记忆任务中的网络动态重构能力受损已被初步证实,但其背后的控制原理(即脑区如何驱动状态转换)尚不明确。研究对比了SZ、BD、MDD和正常人(HC)的全脑平均可控性和模态可控性。结果发现,精神分裂症等重性精神疾病患者在执行工作记忆任务时,三重网络(即,突显网络、默认网络和中央执行网络)系统及感觉系统的脑网络可控性出现显著损害;其机制具有潜在的突触生物学与神经递质基础,主要涉及谷氨酸能、GABA能、多巴胺能及5-羟色胺系统。该发现为理解重性精神疾病工作记忆缺陷的共性病理机制提供了关键补充:跨诊断的网络状态转换能力障碍可能是认知损伤的重要机制。

原文链接:https://spj.science.org/doi/10.34133/research.0792

颜苗团队发表创新成果:TyGFI助力老年人群心脑血管风险早识别

近日,中南大学湘雅二医院药学部颜苗教授团队在心血管代谢领域国际权威期刊《Cardiovascular Diabetology》(IF:10.6)发表了题为“Predictive value of the combined triglyceride-glucose and frailty index for cardiovascular disease and stroke in two prospective cohorts”的研究论文。

研究聚焦于甘油三酯-葡萄糖(TyG)指数与衰弱指数(FI)在心血管风险预测中的联合价值。TyG是反映胰岛素抵抗和心血管疾病风险的有效指标,FI则用于量化与衰老相关的健康缺陷和生理脆弱性。尽管两者各自具有独立预测价值,但其联合效应此前尚未明确。本研究创新性地构建了复合指标TyGFI,旨在综合评估代谢应激与生理脆弱性对心血管结局的叠加影响。课题组基于中国CHARLS和美国NHANES两大代表性前瞻性队列(分别纳入5448名和1139名≥45岁中老年人),首次系统评估TyGFI对心血管病和卒中风险的预测效能。通过多因素Logistic回归、限制性立方样条和分层分析等多种统计方法,研究发现:与TyGFI最低四分位组相比,最高四分位组个体发生心血管病的风险显著升高(中国队列OR≈15.09,美国队列OR≈4.98),卒中风险也明显上升(中国队列OR≈21.12,美国队列OR≈12.98),并呈现一致的剂量-反应关系。该研究创新性地将代谢异常与衰老相关的生理脆弱性整合为单一综合指标TyGFI,为老年和多病共存人群的早期心血管风险筛查与分层管理提供了简便、实用的工具,具有重要的临床转化潜力。

原文链接:https://cardiab.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12933-025-02880-9

王先成团队发表基于类器官的组织工程:用于高阶组织修复与重建研究成果

近日,中南大学湘雅二医院整形美容外科王先成教授团队于材料与再生医学领域期刊《Materials Today Bio》发表综述论文《Organoid-based tissue engineering for advanced tissue repair and reconstruction》(IF:10.2)。熊乃辛硕士和居裔昆博士为共同第一作者,王先成教授为通讯作者。

文章系统梳理「基于类器官的组织工程(OBTE)」的核心要素与临床转化。传统组织工程难以重现原生组织的生理功能与多尺度整合,而类器官虽具自组装与拟真微环境,仍受限于缺乏外部支架导致形态/力学难以控制、血管化不足与在体整合受限。OBTE以“可设计的材料微环境”与“可自组织的功能单元”对接,旨在弥补二者短板,实现功能结构一体化的重建。本综述探讨不同种子细胞来源、材料微环境与类器官的设计原则,以及工程化策略(3D生物列印、微流控)在促进血管化、灌流供养与功能成熟中的作用。同时对皮肤、骨与肌肉等多组织修复场景的最新进展与瓶颈进行对比分析,为复杂修复与重建提供系统的理论支持。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590006425006635

张明铭团队揭示表型年龄加速作用,助力脑动脉瘤性蛛网膜下腔出血风险精准预测

近日,中南大学湘雅二医院神经外科张明铭教授团队在国际外科学期刊《International Journal of Surgery》(IF: 10.1)发表了题为 “The role of phenotypic age acceleration in aneurysmal subarachnoid hemorrhage: analysis of retrospective data from two hospital-based cohorts and prospective UK Biobank cohort” 的原创性研究论文。

动脉瘤性蛛网膜下腔出血(aSAH)是颅内动脉瘤破裂后的严重并发症,具有高致残率和高死亡率,临床防治难度极大。既往研究主要关注传统危险因素,但对“生物学年龄”在aSAH中的作用缺乏系统探索。表型年龄加速作为反映个体生物学衰老水平的指标,是否参与aSAH的发生发展尚未明确。

本研究利用英国生物样本库37万余名参与者的前瞻性队列,并结合湘雅二医院及福建医院的回顾性临床数据,系统评估了PhenoAgeAccel与aSAH风险的关系。结果显示:每增加1年的PhenoAgeAccel,aSAH风险上升约4%;在遗传易感人群中,PhenoAgeAccel与多基因风险评分(PRS)存在显著叠加效应,显著放大了aSAH风险。此外,研究团队引入XGBoost机器学习模型结合SHAP解释方法,验证了PhenoAgeAccel作为关键预测因子的稳定性,并据此构建了临床风险预测列线图,显著提升了aSAH个体化风险评估的准确性与可操作性。

该研究首次在大规模人群与临床样本中明确了生物学衰老与aSAH发生风险的紧密联系,提出PhenoAgeAccel可作为新的临床预测生物标志物,并为高危人群的精准识别与早期干预提供了理论依据。该成果不仅拓展了aSAH病因学研究视角,也为探索衰老与脑血管疾病的交互机制提供了新的科学证据。

原文链接:

https://journals.lww.com/international-journal-of-surgery/fulltext/2025/08000/the_role_of_phenotypic_age_acceleration_in.18.aspx

张东山团队首次阐明甲基转移酶3(Mettl3)在顺铂(CDDP)诱导肾纤维化中的作用机制

近日,中南大学湘雅二医院张东山团队在国际期刊《International Journal of Biological Sciences》(IF: 10)发表题为“Inhibition of Mettl3 alleviates low-dose cisplatin-induced renal fibrosis and enhances the chemotherapeutic efficacy in mouse models of cancer”的研究论文,首次阐明甲基转移酶3(Mettl3)在顺铂(CDDP)诱导肾纤维化中的作用机制,为预防化疗相关慢性肾病(CKD)提供了全新治疗方向。

顺铂是广谱抗肿瘤药,但其肾毒性可能导致患者发展为以肾小管间质纤维化为特征的慢性肾病。Mettl3是RNA甲基化修饰中关键的写入器,被报道参与恶性肿瘤和急性肾脏损伤,但其在顺铂诱导肾纤维化中的作用尚不明确。团队通过分子对接和体外实验发现左西孟旦可抑制Mettl3的甲基转移酶活性,下调m6A修饰水平;并通过重复低剂量顺铂小鼠模型研究证实,通过基因或药物手段抑制近端肾小管Mettl3的表达或甲基转移酶活性,均可抑制下游Pfkfb3/乳酸/H3K18la/PD-L1轴减轻顺铂导致的肾损伤,延缓肾纤维化并增强化疗敏感性,为开发顺铂相关肾病防治方案奠定基础。

原文链接:https://www.ijbs.com/v21p4293.htm

陈翔宇团队首创“伽马刀-光动力”联合模式为深部肿瘤治疗提供新思路

近日,中南大学湘雅二医院陈翔宇主任医师团队在国际学术期刊《今日材料物理》(Materials Today Physics)(IF=10)发表原创研究《一种新型癌症放射光动力治疗方式:伽玛刀联合铜半胱胺纳米颗粒介导的光动力疗法对肝癌的协同治疗研究》(A novel modality of radiation photodynamic therapy for cancer: the combination therapy of gamma knife and Cu-Cy nanoparticle mediated photodynamic effect on liver cancer),为深部肿瘤治疗提供新模式。

研究团队首次实验证实Cu-Cy在伽马射线作用下可发生剂量依赖性的ROS生成反应,揭示了该模式在物理机制层面的可行性。在细胞与动物水平,该组合策略可显著抑制多种肝癌细胞增殖与迁移,可诱导细胞坏死,使肿瘤明显缩小且无明显毒性作用,且显示出优异的靶向性与生物相容性,具备极强的临床转化潜力。另外,该治疗模式在肿瘤微环境响应方面亦展现出独特优势:在弱酸性环境下ROS生成效率进一步增强,提示其具备“肿瘤特异性激活”机制,有望克服传统疗法对肿瘤异质性的适配障碍。

本研究在不改变现有放疗系统框架与光敏剂材料结构的基础上,通过激发方式的原创性重构,实现了对传统PDT治疗深度与靶向性的双重突破,代表着深部肿瘤精准治疗路径的一次“范式转变”。其“可穿透、可聚焦、可激发”的特征,使其兼具高度创新性、临床可及性与工程可实施性,在肝癌等深部实体瘤治疗中展现出“一体两效”的协同治疗潜力。此次研究的成功,标志着团队在高能射线激发光动力治疗领域实现了从“理论构想”到“实践证明”的关键跨越,也为未来深部肿瘤治疗提供了具有原创性的高效技术方案。

李昕团队发表原创论著揭示多发性骨髓瘤免疫抑制新靶点

近日,中南大学湘雅三医院血液内科李昕教授团队在国际知名的生命科学领域权威期刊《Advanced Science》(先进科学,中国科学院一区,IF=14.1)发表了题为“Targeting of the CD161 Inhibitory Receptor Enhances Bone-Marrow-Resident Memory CD8+T Cell-mediated Immunity Against Multiple Myeloma”(靶向CD161抑制受体增强骨髓组织驻留记忆CD8+T细胞介导的抗多发性骨髓瘤效应)的原创性论著,在国际上首次揭示了CD161-CLEC2D轴抑制骨髓组织驻留记忆CD8+T细胞抗多发性骨髓瘤功能的分子机制,为多发性骨髓瘤精准靶向治疗提供了新策略。

本研究首次在多发性骨髓瘤骨髓组织驻留记忆CD8+T细胞上发现免疫抑制性受体CD161的表达上调,从而使得其在骨髓瘤患者体内“失去了战斗力”。这种“失能”的根源在于CD161作为“刹车”受体,它通过与癌细胞表面的CLEC2D配体蛋白结合,导致组织驻留记忆CD8+T细胞无法发挥作用。团队通过单克隆阻断抗体打断这一结合来“松开刹车”,从而重新激活组织驻留记忆CD8+T细胞对抗肿瘤的能力。这一研究为多发性骨髓瘤的免疫疗法提供了新的靶点和治疗策略。如果未来这种方法普及到临床,或将为多发性骨髓瘤患者带来更持久的疾病控制和更高的生存质量,为血液肿瘤精准治疗开辟新的方向。

原文链接:

https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202510888

容鹏飞团队与明英姿课题组发表新型HSA药物通过增强放疗敏感性和诱导铁死亡增强放射治疗原创性成果

近日,中南大学湘雅三医院容鹏飞教授团队与明英姿教授团队联合在国际顶尖期刊《耐药抗性进展(Drug Resistance Updates,中科院一区,影响因子 21.7)》发表题为 “HSA-Templated Synergistic Platform Boosts Radiotherapy via Enhanced Radiosensitization and Ferroptosis Induction(新型HSA药物通过增强放疗敏感性和诱导铁死亡增强放射治疗)” 的原创性研究论文。

放疗耐受是肿瘤放射治疗最大的“拦路虎”。研究团队围绕肿瘤放疗耐受的关键问题,利用人血清白蛋白(HSA)的生物兼容性与可工程化特性,设计了一种以 HSA 为模板的智能药物平台,精准递送功能性分子,显著提高了肿瘤组织对放疗的敏感性,并通过触发铁死亡途径有效抑制了耐放肿瘤细胞的存活。系列体内外实验表明,该智能药物平台在增强放射损伤、改善肿瘤微环境和抑制肿瘤进展方面均表现出优异效果,且具备良好的安全性与转化潜力。本研究不仅揭示了放疗增敏与铁死亡协同作用的新机制,也为临床耐药性肿瘤的综合治疗提供了新思路,标志着医院在放疗耐受研究领域取得了重要突破。

明英姿团队合作发表慢加急性肝衰竭原创性成果

近日,中南大学湘雅三医院明英姿教授团队与浙江大学医学院附属第一医院李君教授团队联合在肝病学顶级期刊Gut(中国科学院一区一区,影响因子25.8)发表题为“Single-cell multimodal analysis reveals the dynamic immunopathogenesis of HBV-ACLF progression(单细胞多模态分析揭示HBV慢加急性肝衰竭进展的动态免疫发病机制)”的原创性研究论文。

慢加急性肝衰竭(ACLF)是一种短期内死亡率极高的危重症综合征。在我国,ACLF最主要的原发疾病为乙型肝炎病毒(HBV)感染。ACLF的发病机制与免疫系统功能障碍密切相关,但针对HBV-ACLF免疫发病机制深入的、系统性的研究仍然缺乏。本研究运用单细胞多模态分析,全面绘制了HBV-ACLF疾病进展中的免疫反应动态图谱,揭示了其发病机制并提出潜在的治疗靶点。同时,本研究提出了与预后密切相关的六种免疫模式,为HBV-ACFL的免疫分型、预后评估及精准治疗提供了新的理论依据。

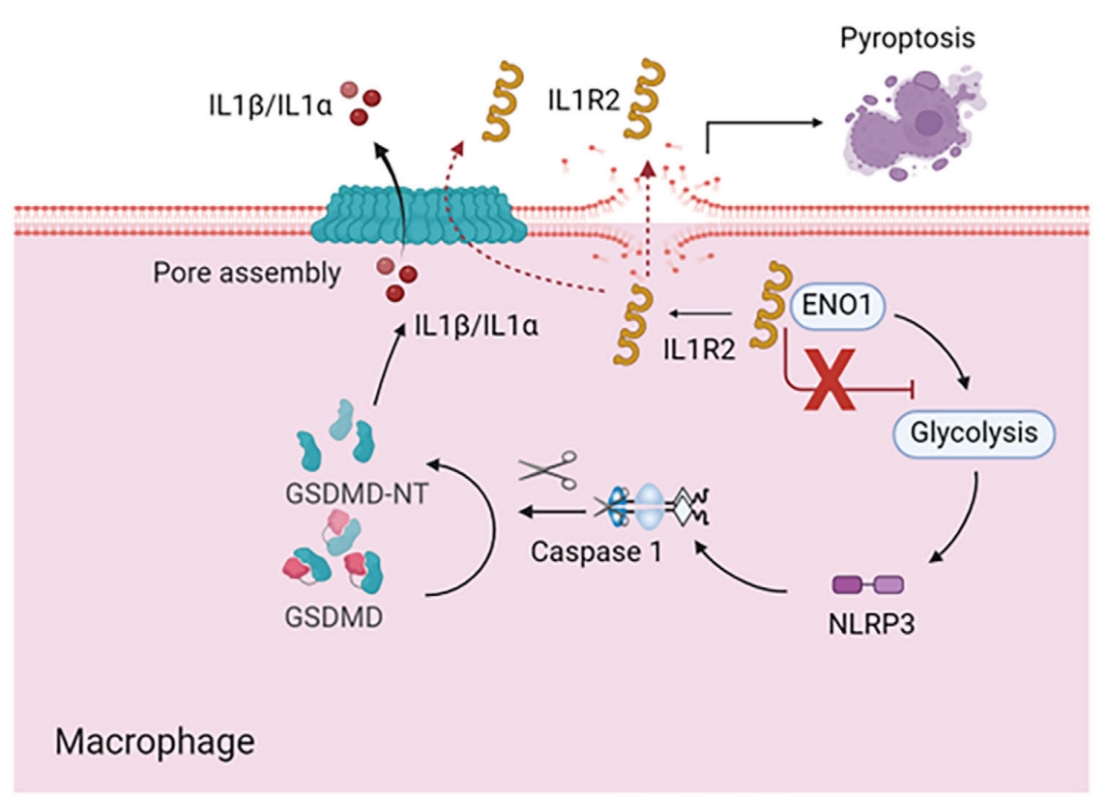

张华莉团队揭示脓毒症细胞焦亡调控的新机制

近日,中南大学湘雅基础医学院张华莉团队在Advanced Science (中科院1区Top期刊、IF=14.1)在线发表了题为Critical Role of IL1R2-ENO1 Interaction in Inhibiting Glycolysis-Mediated Pyroptosis for Protection Against Lethal Sepsis((IL1R2-ENO1互作通过抑制糖酵解介导的细胞焦亡减轻致死性脓毒症)的原创性研究。

脓毒症是宿主对感染的反应失调而导致危及生命的器官功能障碍,是ICU患者死亡的主要原因之一。团队前期通过临床样本分析发现,脓毒症患者血浆中可溶性诱饵受体IL1R2水平显著升高。进一步实验证实,这一关键分子能够与糖酵解限速酶ENO1直接结合,通过抑制巨噬细胞的糖酵解通路,阻断GSDMD介导的细胞焦亡及后续炎症风暴。动物实验显示,IL1R2基因敲除小鼠表现出更严重的器官损伤和死亡率,而ENO1抑制剂则可显著改善脓毒症预后。该研究创新性地阐明了诱饵受体IL1R2的新功能,通过IL1R2-ENO1互作调控能量代谢和细胞焦亡进而干预脓毒症的进程,为这一临床危重症提供了潜在治疗靶点。

原文链接:http://doi.org/10.1002/advs.202502297

路婵团队研究发表家庭环境早期暴露与儿童和父母新冠肺炎感染及后遗症显著相关的研究

近日,湘雅公共卫生学院劳动卫生与环境卫生学系路婵教授团队与OHRG团队负责人王发明教授、香港理工大学于一晨研究助理教授、天津医科大学总医院徐晚雪副研究员、中南大学建筑与艺术学院刘蔚巍教授的合作研究成果“Early-life indoor environmental exposures and COVID-19 outcomes in Chinese preschool children: A secondary analysis of a multicenter study”在国际环境健康领域权威期刊Journal of Hazardous Materials(IF:11.3,JCR Top 5%,中科院1区TOP)以Research Paper发表。

2019年12月至2023年5月,本研究对中国9个城市的20012名3-6岁学龄前儿童及其父母(共60036名参与者)进行了多中心调查。应用逻辑回归模型,调整了个人与室内外环境混杂因素(包括室内环境因素、室外空气污染物、主要气象因素),系统分析了生命早期室内空气污染、过敏原、通风等环境因素暴露对儿童及其父母新冠肺炎感染及其后遗症的风险。

研究结果发现,家庭环境因素(如厨房固体燃料使用、室内通风不足、潮湿/霉菌等)早期暴露,显著增加儿童及父母新冠肺炎感染风险。采用机械通风和清洁供暖系统显著降低感染风险。尽管长新冠(long-COVID)关联分析受限于20例的较小样本量,但该研究已开辟家庭环境干预的新方向。综上所述:家庭环境早期暴露与儿童和父母新冠肺炎感染及后遗症显著相关。不同于户外污染的不可控性,家庭环境中的燃料选择、通风方式、装修材料等均属于可干预的行为因素,这为公共卫生防控提供了全新切入点。

曾文彬、陈飞团队发表创新性研究成果:打破深度障碍——基于天然产物的纳米平台实现双激活自由基风暴,助力深部肿瘤时空可控声动力学治疗

近日,中南大学湘雅药学院曾文彬教授-陈飞副研究员团队在国际权威期刊《Advanced Functional Materials》(中科院一区TOP期刊,NI指数杂志,影响因子19.0)上发表题为“Breaking the Depth Barrier: Dual-Activated Radical Storm from a Natural Product-Based Nanoplatform for Spatiotemporally Controlled Deep Tumor Sonodynamic Therapy”的研究论文。该研究构建了一种全新的双激活纳米平台,成功在深部肿瘤内部引发强效的活性氧风暴,突破了传统声动力学治疗在穿透深度方面的限制。

该系统采用独特的“双激活”机制,通过多途径协同作用高效产生自由基“风暴”,展现出优异的性能表现,包括 超过300μm的深部肿瘤穿透能力、强效的活性物质生成效率,以及可实现 时空精准控制 的激活特性。依托这一设计,研究团队实现了多细胞器的高效破坏和显著的肿瘤细胞杀伤效果。值得关注的是,该纳米平台在3D多细胞肿瘤球体 和4T1小鼠肿瘤模型 中均表现出卓越的抗肿瘤效果,同时保持良好的生物安全性。该平台是一种基于天然产物、多自由基释放并由超声激活的创新治疗体系,为深部实体瘤的精准高效治疗提供了具备临床转化潜力的新策略。本研究不仅为解决实体瘤缺氧、瘤内扩散受限等关键挑战提供了切实可行的方案,也为下一代可超声激活的天然产物纳米药物的设计建立了通用原则,具有重要的理论价值与应用前景。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/adfm.202514995

罗永忠团队发表研究成果“芦康沙妥珠单抗联合塔戈利单抗一线治疗驱动基因阴性晚期或转移性非小细胞肺癌的 2 期临床试验”

近日,湘雅医学院附属肿瘤医院罗永忠教授以共同第一作者身份,于著名学术期刊《NATURE》子刊《NATURE MEDICINE》(中科院一区TOP期刊,2024IF=50)上发表了题为“First-line sacituzumab tirumotecan with tagitanlimab in advanced non-small-cell lung cancer: a phase 2 trial(一项芦康沙妥珠单抗联合塔戈利单抗一线治疗驱动基因阴性晚期或转移性非小细胞肺癌的 2 期临床试验”的研究成果。

该临床试验(OptiTROP-Lung01 研究)是一项非随机、开放标签的 2 期临床试验,共纳入 103 例患者,分为两个剂量组的队列(1A及1B),主要的研究终点包括安全性和客观缓解率(ORR),次要终点包括无进展生存期(PFS)等。结果显示:无论 PD-L1 表达水平高低或组织学类型如何,该联合治疗方案均显示出一致的疗效。比如,对于 PD-L1 低表达患者,在队列 1A 中的 ORR 为 41.7%,在队列 1B 中的 ORR 为 57.1%;在 PD-L1 高表达的患者中,队列 1B 的 ORR 则高达 78.3%。

总的来说,芦康沙妥珠单抗联合塔戈利单抗在晚期或转移性NSCLC 患者中展现出令人鼓舞的疗效,缓解深度且持续,安全性可控,凸显了该联合治疗策略的潜力,为一线及二线晚期或转移性非小细胞肺癌患者提供了新的治疗方向和选择,具备良好的临床应用前景。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1038/s41591-025-03883-5

张克强团队发表研究论文“卡瑞利珠单抗联合法米替尼对比卡瑞利珠单抗单药或研究者选择化疗治疗复发或转移性宫颈癌:一项随机、Ⅱ期研究”

近日,湘雅医学院附属肿瘤医院张克强教授作为共同第一作者在《Journal of Clinical Oncology》(中科院一区TOP期刊,2024IF=41.9)发表了题为“Camrelizumab Plus Famitinib versus Camrelizumab Alone and Investigator’s Choice of Chemotherapy in Recurrent or Metastatic Cervical Cancer: A Randomized, Phase II Study”(卡瑞利珠单抗联合法米替尼对比卡瑞利珠单抗单药或研究者选择化疗治疗复发或转移性宫颈癌:一项随机、Ⅱ期研究)的研究论文。

该研究旨在评估PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合多靶点酪氨酸激酶抑制剂法米替尼在经治复发或转移性宫颈癌患者中的疗效与安全性。研究纳入194例患者,随机分配至联合治疗组、卡瑞利珠单抗单药组或化疗组。结果显示,联合治疗组的客观缓解率(ORR)显著高于单药组(41.0% vs. 24.1%),无进展生存期(PFS)也显著延长(中位PFS 8.1个月 vs. 4.1个月),且总体生存(OS)呈现改善趋势(中位OS 20.2个月 vs. 14.9个月)。安全性方面,联合治疗组虽3级及以上治疗相关不良事件发生率较高,但整体可控。该研究首次通过随机对照试验证实免疫联合抗血管生成治疗在宫颈癌中的显著疗效,为既往治疗失败的复发或转移性宫颈癌患者提供了新的治疗选择,具有重要的临床意义。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1200/JCO-24-02495

王晖团队发表研究论文“EBV EBNA1朊病毒样结构域促进其相分离并调控SRRM1可变剪接”

近日,中南大学湘雅医学院附属肿瘤医院放射治疗中心王晖教授团队在国际知名学术期刊《Advanced Science》(中科院一区Top期刊,2024IF =14.1)上发表了题为“A Prion-like Domain in EBV EBNA1 Promotes Phase Separation and Enables SRRM1 Splicing(EBV EBNA1朊病毒样结构域促进其相分离并调控SRRM1可变剪接)”的研究成果。

EB病毒编码核抗原EBNA1是唯一在潜伏感染和裂解感染阶段均表达的病毒蛋白,维持EB病毒基因组复制和游离体稳定性。该研究鉴定EBV EBNA1是一种类朊蛋白(Prion-like protein),并在EBV阳性肿瘤临床样本中证实存在EBNA1蛋白聚集体。朊蛋白(Prion)是一类不含核酸而仅由蛋白质构成的具感染性的因子,也被称为“朊病毒”。疯牛病、牛海绵状脑病、绵羊瘙痒病以及阿尔兹海默症,都与朊蛋白有密不可分的关系。

本研究利用学术界公认的酿酒酵母Sup35p朊病毒鉴定体系证明:EBNA1蛋白能以非朊病毒和朊病毒两种稳定状态存在;其中一种状态可以自发或受某种诱导转变成另一种状态;两种状态都可遗传下去。这是首次利用酿酒酵母Sup35p朊病毒鉴定实验、半变性琼脂糖凝胶电泳以及多种细胞实验证明EB病毒编码的蛋白EBNA1是一个类朊蛋白。这一发现具有较重要的临床应用前景,特别是在神经退行性疾病研究方面。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1002/advs.202501977

卜洁发表研究论文“人源性肉瘤类器官在个性化药物筛选和精准肿瘤免疫治疗的应用”

近日,湘雅医学院附属肿瘤医院骨软科卜洁副主任医师作为共同第一作者在《Biomaterials》(中科院一区TOP期刊,2024IF=12.9)上发表了题为“Generation of patient-derived sarcoma organoids for personalized drug screening and precision cancer immunotherapy(人源性肉瘤类器官在个性化药物筛选和精准肿瘤免疫治疗的应用)”的研究论文。

在这项研究中,研究者从患者的肿瘤组织中提取了小块组织,然后把这些组织放在特殊的培养基中,让它们长成一个个“迷你肿瘤”,也就是类器官。这些类器官保留了患者肿瘤的很多特征,比如细胞的形态、基因突变和细胞多样性,而且在基因层面上也保留了肿瘤的突变特征。通过单细胞测序分析,还发现类器官中包含了肿瘤微环境中的各种细胞类型,比如免疫细胞和基质细胞。进一步,研究者用这些类器官来测试不同的化疗药物和靶向药物,预测患者对不同化疗药物的反应,为患者提供最合适的治疗方案。不仅如此,研究者还利用类器官来预测患者对免疫治疗的反应,特别是CAR-T细胞疗法的效果。通过这些实验,研究者发现类器官不仅能帮助筛选出有效的药物,还能预测患者对CAR-T细胞疗法的敏感性,为肉瘤的精准治疗提供了新的思路。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1016/j.biomaterials.2025.123546

何鸽飞、陈珩团队发表论著揭示核药(Lutathera)的毒性图谱

近日,湘雅医学院附属长沙医院药剂科何鸽飞、陈珩团队在核医学顶刊《Clinical Nuclear Medicine (临床核医学杂志)》 (IF=10.0)发表题为“Lutathera(177Lu-DOTATATE)上市后安全性评估:基于FDA不良事件报告系统的药物警戒分析(Post-marketing Safety Evaluation of Lutathera ( 177 Lu-DOTATATE): A Pharmacovigilance Analysis of FDA Adverse Event Reporting System)”的原创研究论文。

Lutathera是首个获批用于肽受体放射性核素治疗(PRRT)的放射性药物,已在多项临床试验中证明其显著疗效。尽管Lutathera在临床应用中取得了巨大成功,但其潜在不良反应(如血液毒性、骨髓增生异常综合征、急性白血病和肾毒性)限制了更广泛的使用。本研究基于FDA不良事件报告系统数据,采用比例失衡法,对Lutathera相关不良反应进行全面分析,阐述了Lutathera在真实世界应用中的毒性图谱特征,为“核药”的安全合理应用提供真实世界数据支持。

原文链接:https://doi.org/10.1097/RLU.0000000000005861