近日,湘雅科研团队取得了多项突破。敲黑板!一起看看2025年7月的科研成果吧~

以下成果根据湘雅各二级学院、附属医院官网等整理。

● 周蓉蓉团队在国际顶级期刊《JAMA Oncol》发表肺癌脑转移靶向治疗的重要研究成果

● 朱红团队在国际知名期刊《eClinicalMedicine》发表CAR-T细胞疗法治疗相关不良反应研究成果

● 彭镜团队领衔在《Molecular Therapy》杂志发表基因治疗最新研究成果

● 夏晓波、谢斌、宋伟涛团队在《npj Digital Medicine》发表成果

● 王守满团队在揭示炎性乳腺癌免疫逃逸机制方面取得新进展

● 刘傥、许浩东团队发表肿瘤新抗原研究成果

● 赵伟团队提出GH-UNet模型:一种嵌入框架的分组混合卷积-ViT架构

● 李芸、张翼团队发表成果为眼部玻璃体替代物提供了新的选择与思路

● 陈百华团队发表干眼的昼夜节律与神经内分泌见解

● 袁凌青、许丰团队发现运动缓解骨质疏松症的新疗法

● 刘姗姗、李霞团队揭示MASH肝细胞胆固醇沉积新机制

● 朱熊兆团队研发临床分型新方法,助力抑郁症精准化治疗

● 喻风雷团队在《International Journal of Surgery》杂志发表最新研究成果

● 杨明华团队发表原创论著揭示鞘磷脂调控白血病凋亡抵抗的新机制

● 杨明华团队牵头发表国际首个多中心儿童EBV相关噬血综合征单细胞测序研究成果

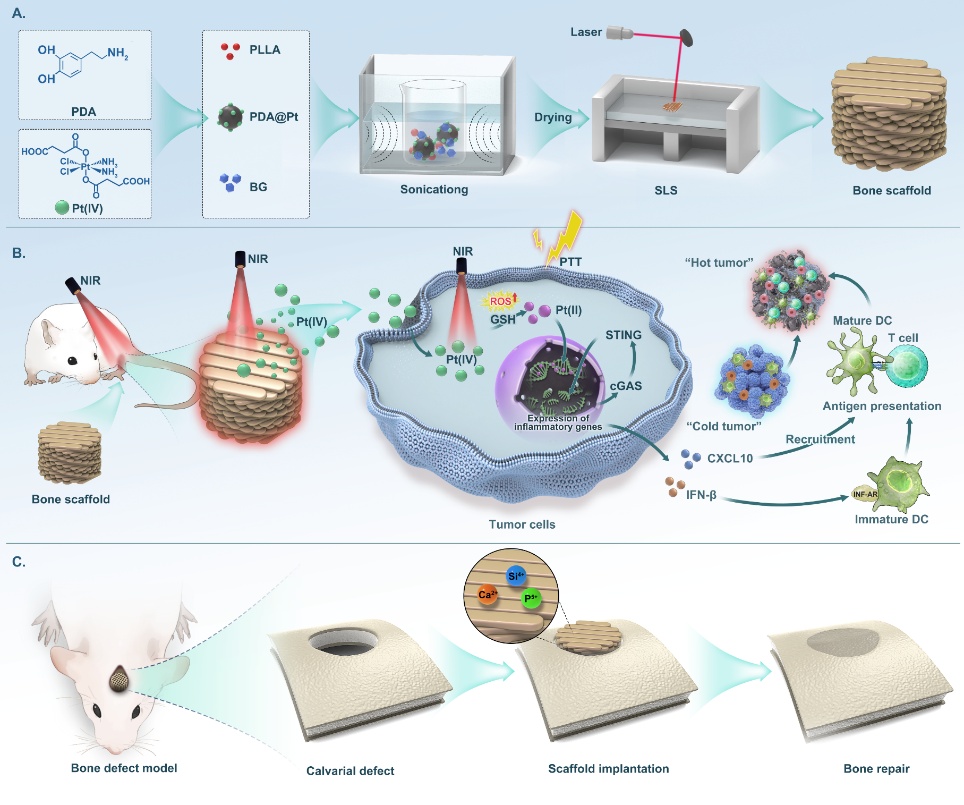

● 陈世杰团队发表骨肉瘤“治疗—修复”一体化的新策略

● 马健课题组发现EB病毒编码核抗原EBNA1是一个类朊蛋白

● 王彩琴发表套细胞淋巴瘤细胞与淋巴瘤相关巨噬细胞之间的互作介导了伊布替尼耐药的研究成果

周蓉蓉团队在国际顶级期刊《JAMA Oncol》发表肺癌脑转移靶向治疗的重要研究成果

近日,由浙江省肿瘤医院范云教授牵头,中南大学湘雅医院肿瘤科周蓉蓉教授团队参与的一项多中心、单臂、II期研究ACHIEVE,探讨高剂量阿美替尼对EGFR突变的非小细胞肺癌脑转移患者的治疗作用。研究成果以“High-Dose Aumolertinib for Untreated EGFR-Variant Non-Small Cell Lung Cancer With Brain Metastases: The ACHIEVE Phase 2 Nonrandomized Clinical Trial”(高剂量阿美替尼对初治EGFR突变的非小细胞肺癌脑转移患者:ACHIEVE II期非随机临床试验)为题,亮相《JAMA Oncol(美国医学会杂志・肿瘤学)》(IF=20.1,中科院1区TOP期刊)。

肺癌脑转移是重要的临床挑战。第三代EGFR靶向药物一定程度延长了患者的生存,但脑转移患者的生存期显著低于无脑转移患者。如何克服靶向药物在脑转移患者中的治疗瓶颈,是目前重要的研究方向。本研究共纳入63例初治EGFR突变的非小细胞肺癌脑转移患者。结果表明中位无进展生存期为20.5个月,颅内客观缓解率达82.5%,显著优于历史数据。治疗的安全性良好。

原文链接:https://jamanetwork.com/journals/jamaoncology/fullarticle/2835817

朱红团队在国际知名期刊《eClinicalMedicine》发表CAR-T细胞疗法治疗相关不良反应研究成果

近日,中南大学湘雅医院肿瘤科朱红教授团队联合美国希望之城贝克曼研究所Steven T. Rosen教授及中南大学湘雅医院血液科刘薇教授,围绕CAR-T细胞疗法在癌症治疗中的相关不良反应,在国际知名期刊《eClinicalMedicine(电子临床医学)》(IF=10,中科院1区TOP期刊)发表论著(article)“Treatment-related adverse events of chimeric antigen receptor-T therapies for cancers in clinical trials: a systematic review and meta-analysis”(临床试验中嵌合抗原受体-T细胞疗法治疗癌症的治疗相关不良反应:一项系统综述和荟萃分析)。

朱红教授团队对2010年1月1日至2025年5月1日期间发表的CAR-T细胞疗法相关临床试验进行系统梳理,最终纳入163项临床试验、共6342名患者的数据进行分析。这是目前针对CAR-T细胞疗法治疗相关不良反应规模最大、最全面的荟萃分析,首次全面呈现了CAR-T细胞疗法常见及严重不良反应的发生情况,并深入探究了不同抗原结合物、共刺激因子、癌症类型及特定亚组之间的差异。研究发现,98.11%的患者出现至少1种任何级别的不良反应,82.67%的患者发生3级及以上不良反应。在血液系统恶性肿瘤中,最常见的任何级别不良反应为细胞因子释放综合征(81.50%),最常见的3级及以上不良反应为中性粒细胞减少(72.30%);而实体瘤中,最常见的任何级别和3级及以上不良反应均为淋巴细胞减少(分别为89.21%和51.96%)。这些发现为临床医生选择和管理CAR-T细胞疗法提供了重要参考,有助于为不同类型癌症患者制定更安全、个性化的治疗方案,也为相关指南的完善提供了有力依据。

原文链接:https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2025.103267

彭镜团队领衔在《Molecular Therapy》杂志发表基因治疗最新研究成果

近日,中南大学湘雅医院儿童医学中心彭镜教授团队在国际权威期刊《Molecular Therapy(分子治疗)》(中科院1区TOP杂志,IF=12)发表系列研究成果。彭镜教授领衔的“评价NKG001注射液治疗1型/ 2型脊髓性肌萎缩症的安全性、耐受性和初步有效性的单中心、开放、单臂、非随机、单次给药、剂量递增的研究者发起的临床研究(IIT)”项目于2024年4月启动,合作单位鼐济医药,相关研究结果在《Molecular Therapy(分子治疗)》杂志上发表,题为“Gene Therapy with covalently-closed-end AAV vector for Spinal Muscular Atrophy(采用共价闭合末端AAV载体治疗脊髓性肌萎缩症的基因疗法)”,公开基于共价闭合末端AAV(cceAAV)技术平台开发的候选药物NKG001的临床试验数据,验证了其在两例12-24月龄SMA患儿中的安全性和有效性。

在接受NKG001治疗前的4-5个月,尽管正在接受其他疾病修正治疗和积极的康复治疗,两名患儿的CHOP-INTEND和HFMSE评分均无明显改善,甚至出现下降趋势,反映出患者运动能力处于持续停滞甚至退化状态。然而,在单次静脉注射NKG001(基于cceAAV平台构建)后,两名患儿均在治疗后14-21天内出现显著的运动功能提升,这一快速反应充分体现了cceAAV平台在体内快速启动和高效表达的独特优势。其中,患者1在用药317天内,CHOP-INTEND评分达满分64分,HFMSE相较基线提高8分,HINE-2提高6分,并成功实现3项关键运动功能的里程碑突破;患者2在226天内CHOP-INTEND提高至满分64分,HFMSE相较基线提升9分,HINE-2提升2分,并在治疗后仅1个月内就实现一项关键运动功能的里程碑突破。此外,其肌电图(CMAP)评估结果亦显示神经肌肉电生理指标显著改善。在安全性方面,两名患儿经NKG001治疗后均未出现治疗相关的严重不良事件,整体体现出良好的安全性和耐受性。目前,本项目仍在持续入组中,共有6例患者接受了NKG001静脉或者联合鞘内注射治疗,均展示出良好的疗效和安全性。

夏晓波、谢斌、宋伟涛团队在《npj Digital Medicine》发表成果

近日,中南大学夏晓波、谢斌、宋伟涛教授团队在国际知名期刊Nature子刊《npj Digital Medicine》(中科院1区Top期刊,影响因子15.1)发表题为 “A three-tier AI solution for equitable glaucoma diagnosis across China’s hierarchical healthcare system”(服务于中国分级诊疗体系的三层级人工智能系统:实现青光眼诊断的同质化)的研究论文。

本研究针对我国青光眼诊疗中“医疗资源分布不均”和“关键诊断数据缺失”两大瓶颈问题,创新性提出多层级人工智能系统Multi-Glau,依托分级诊疗制度,通过三大功能模块协同覆盖基层筛查、二级预诊断、三级精准分型,从而推动诊疗能力在各级医院间的同质化发展。

Multi-Glau的核心学术贡献包括:(1)首次系统性应对真实世界中的多模态数据缺失问题。研究指出,二级及基层医院OCT、视野检查等关键数据存在一定程度的缺失或质量不佳的问题,传统AI模型无法适配此类缺失情境。本系统通过Freeze-Missing模块引入缺失模态鲁棒建模机制,在40%图像缺失率下AUC为0.8650,显著优于现有主流模型。(2)提出兼容分级诊疗的三层级AI框架。XGBoost模块支持基层通过基础临床参数开展初筛(AUC 0.9254),而M3-VF模块则在三级医院实现青光眼视功能损害的四级精细分型(AUC 0.9516),为治疗决策提供可靠依据。(3)突破AI依赖高质量数据的技术瓶颈,加速其在真实世界中的应用部署。系统通过全国多中心数据验证,在益阳、桃江等基层医院表现出良好的迁移能力,验证了其在设备匮乏环境下的实用性和同质性。(4)提升各层级医生对AI辅助诊疗的可行度。Multi-Glau具备可视化解释能力,结合Grad-CAM与Guided Backprop技术辅助医生理解模型决策过程。该研究不仅为中国推进“人工智能+分级诊疗”战略提供了技术样板,也为全球医疗资源有限地区慢性眼病的智能防控提供了可复制的范式。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s41746-025-01835-4

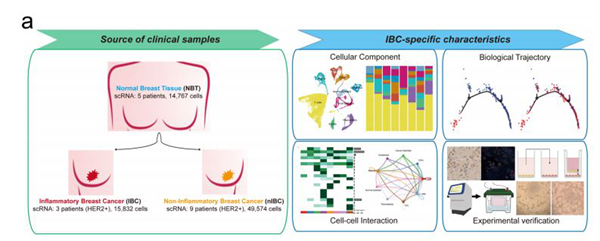

王守满团队在揭示炎性乳腺癌免疫逃逸机制方面取得新进展

近日,由中南大学湘雅医院乳腺科王守满教授团队联合分子放射肿瘤学湖南省重点实验室在国际权威期刊《Journal of Experimental & Clinical Cancer Research《实验与临床癌症研究杂志》》(IF:12.8,JCR 1区,中科院1区)发表最新研究成果,通过单细胞转录组测序技术(scRNA-seq)揭示了HER2+ IBC肿瘤免疫微环境(TME)的免疫抑制性状态的形成机制,并提出了潜在的治疗新靶点。

炎症性乳腺癌(IBC)是一种罕见且极具侵袭性的乳腺癌亚型,其中HER2阳性(HER2+)占比高达40%,以皮肤红肿、橘皮样改变、血管癌栓、早期转移和极差预后为特征。传统治疗手段(手术、放化疗、靶向治疗)效果有限,亟需探索新的治疗策略。

该研究首次从单细胞层面阐明了HER2+ IBC免疫逃逸的分子机制,为开发基于“PTN-TNF”轴的精准诊疗方案提供了理论依据。未来,团队将推动相关靶点的临床转化研究,有望改善IBC患者的生存预后。

原文链接:https://doi.org/10.1186/s13046-025-03454-z

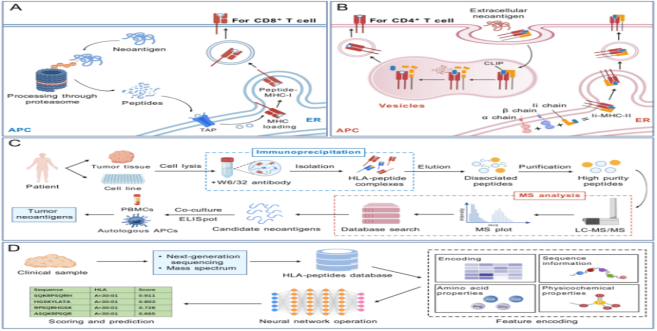

刘傥、许浩东团队发表肿瘤新抗原研究成果

近日,中南大学湘雅二医院刘傥教授、许浩东教授团队在国际权威学术期刊《Cancer Research》(IF:16.6)在线发表了题为“Leveraging Artificial Intelligence for Neoantigen Prediction”(利用人工智能进行新抗原预测)的研究型综述论文,系统总结了基于人工智能的肿瘤新抗原预测方法及其在临床应用中的研究进展,并且比较分析了代表性的抗原呈递预测模型在免疫原性新抗原筛选任务中的性能表现。

肿瘤新抗原(Neoantigen)是由肿瘤细胞基因组突变或异常蛋白表达产生的一类抗原分子,因其高度特异性,在肿瘤免疫治疗中展现出巨大潜力。然而,只有部分新抗原能够有效诱导抗肿瘤免疫反应,而个体T细胞受体(TCR)所特异性识别的新抗原特征目前尚未被完全阐明,使得筛选具有免疫原性的新抗原成为目前研究的重点。由于实验方法具有高成本、低效率的缺点,人工智能(AI)预测模型的构建正逐渐成为鉴定免疫原性新抗原的主流方法。本文系统总结了基于AI的肿瘤新抗原预测模型的发展现状,特别关注其模拟抗原呈递以及T细胞识别结合过程的能力。此外,本研究还对代表性的抗原呈递预测工具在免疫原性新抗原筛选任务中的表现进行了全面的比较分析。尽管仍面临若干挑战,AI新抗原预测方法在临床疾病治疗中具有广阔的应用前景。随着数据可获取性的提高、算法的优化以及免疫原性实验验证的完善,其预测准确性与临床实用性将得到进一步提升。

原文链接:https://aacrjournals.org/cancerres/article/85/13/2376/763106/Leveraging-Artificial-Intelligence-for-Neoantigen

赵伟团队提出GH-UNet模型:一种嵌入框架的分组混合卷积-ViT架构

近日,《npj Digital Medicine》(IF:15.1)杂志刊登了中南大学湘雅二医院放射科赵伟副研究员团队合作的题为《GH-UNet: group-wise hybrid convolution-VIT for robust medical image segmentation》的原创性研究论文。该文提出GH-UNet模型:一种嵌入框架的分组混合卷积-ViT架构。该模型通过三大创新解决传统U-Net模型难以捕捉复杂解剖结构中长程依赖关系的局限性:1)采用卷积-Transformer混合编码器协同建模局部细节与全局上下文;2)设计分组动态门控(GDG)模块实现自适应特征加权;3)构建级联式解码器进行多尺度特征融合。编码器与GDG模块均采用模块化设计,可兼容多种CNN/ViT主干网络。模型在五个公开数据集(包括皮肤病变分割、内镜息肉分割、腹部CT器官分割、心脏MRI结构分割)及一个私有数据集上(包括胶质瘤MRI肿块分割)进行验证,GH-UNet均取得最优性能。在ISIC2016数据集上,其DICE和IOU指标分别超越H2Former达1.37%与1.94%,且仅需后者38%的参数量和49.61%的浮点运算量(FLOPs)。相关代码已开源:https://github.com/xiachashuanghua/GH-UNet。

论文链接:https://doi.org/10.1038/s41746-025-01829-2

李芸、张翼团队发表成果为眼部玻璃体替代物提供了新的选择与思路

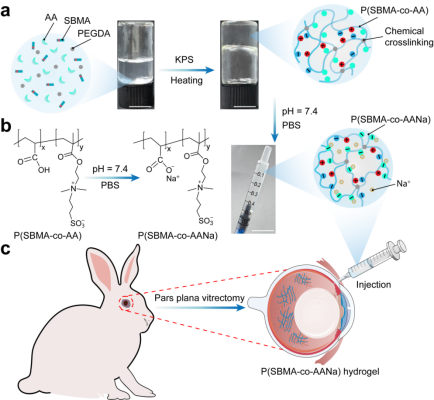

近日,中南大学湘雅二医院眼科李芸教授团队联合中南大学化学化工学院张翼教授团队在国际知名期刊《Advanced Science》(IF=14.1)上发表了题为“Dual-Crosslinked Betaine-Based Amphiphilic Hydrogel as a Promising Vitreous Substitute: Anti-Adhesion, Anti-Fouling, and Anti-Cell Proliferation”的原创性研究论文,为眼部玻璃体替代物提供了新的选择与思路。

该研究团队为破解传统玻璃体替代物难以防控玻切术后发生增殖性玻璃体视网膜病变(PVR)的难题,开发出一种可注射的双重交联甜菜碱两亲性水凝胶。该材料结合物理与化学交联机制,显著提升材料的抗蛋白吸附、抗细胞黏附和抗污染能力,有效抑制视网膜色素上皮细胞的黏附、迁移以及PVR形成。其力学性能、透明度与折射率高度模拟天然玻璃体,且在动物实验中展现出良好的生物相容性和长期稳定性,展现出作为新一代玻璃体替代物的巨大应用潜力。

原文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202413455

陈百华团队发表干眼的昼夜节律与神经内分泌见解

近日,中南大学湘雅二医院眼科陈百华教授团队在《Trends in Molecular Medicine》(《分子医学发展趋势》,中科院1区Top,IF:13.8)在线发表题为“Chronobiological and neuroendocrine insights into dry eye”(干眼的昼夜节律与神经内分泌见解)的综述。干眼是一种常见的眼表疾病,其发生与现代生活方式密切相关,例如夜班工作和长时间注视电子屏幕。新的证据表明,昼夜节律紊乱、睡眠障碍与干眼之间存在显著关联,然而其具体的潜在机制尚不明确。近期的研究强调了昼夜节律与神经内分泌调节在维持眼表健康中的关键作用。针对神经内分泌通路的治疗策略也取得了令人鼓舞的进展。在此篇综述中,陈百华教授团队探讨了昼夜节律、神经内分泌调控与眼表之间的相互作用,分析了昼夜节律紊乱对干眼发病机制的影响,并提出了干预策略以缓解与昼夜节律紊乱相关的干眼症状。

原文链接:https://dx.doi.org/10.1016/j.molmed.2024.10.012

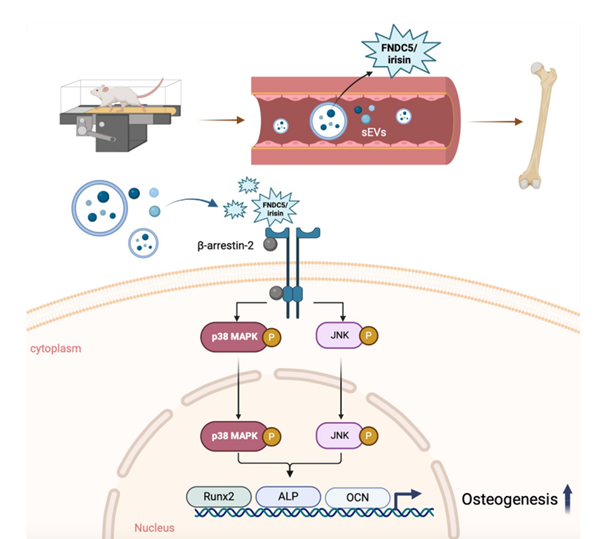

袁凌青、许丰团队发现运动缓解骨质疏松症的新疗法

近日,中南大学湘雅二医院袁凌青教授团队在《纳米生物技术杂志》(Journal of Nanobiotechnology)(IF:12.6)上正式发表了题为“骨靶向适配体修饰的富集FNDC5/鸢尾素细胞外囊泡(sEVs)缓解骨质疏松症进展:一种新型模拟运动疗法”(FNDC5/irisin‑enriched sEVs conjugated with bone‑targeting aptamer alleviate osteoporosis: a potential alternative to exercise)的研究论文。

该研究首次揭示运动诱导产生的富含FNDC5/鸢尾素的分泌性细胞外囊泡(sEVs)通过血液循环靶向骨组织,激活β-arrestin-2依赖的p38MAPK和JNK信号通路,促进骨髓间充质干细胞的成骨分化并抑制脂肪生成,从而缓解骨质疏松模型小鼠的骨量流失。

基于此发现,研究团队通过骨骼靶向适配体修饰技术构建了功能化FNDC5-sEVs递送系统,实验证实该策略可显著提升骨质疏松治疗效果。这些发现表明,骨骼靶向性FNDC5-sEVs的开发为骨质疏松治疗提供了具有重要转化价值的新型策略。该工作受到国家自然科学基金、国家临床重点专科重大科研专项等科研项目的支持。

原文链接:https://jnanobiotechnology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12951-025-03587-5

刘姗姗、李霞团队揭示MASH肝细胞胆固醇沉积新机制

近日,中南大学湘雅二医院代谢内分泌科刘姗姗教授、李霞教授团队在代谢领域权威期刊《Metabolism》(IF=11.9)发表题为“The chemokine CCL20 promotes hepatocyte cholesterol deposition during metabolic dysfunction-associated steatohepatitis by regulating OLR1 expression”的研究。该研究首次发现在代谢相关脂肪性肝炎(MASH)状态下,SOX9⁺肝祖细胞/胆管细胞高表达趋化因子CCL20。CCL20通过结合肝细胞表面受体CCR6,激活下游JNK信号通路,进而显著上调氧化低密度脂蛋白受体OLR1的表达。OLR1的高表达直接驱动肝细胞过量摄取氧化低密度脂蛋白(oxLDL)和胆固醇沉积,从而促进MASH进展。这一发现突破了趋化因子主要调控免疫细胞募集的传统认知,揭示了其直接调控肝细胞代谢的新功能,并凸显了SOX9+肝祖细胞/胆管细胞与肝细胞间异常对话在MASH中的重要性,为靶向CCL20或其下游通路(如CCR6、OLR1)治疗MASH提供了坚实的理论基础。 未来研究可进一步探索CCL20与其他CCR6+免疫细胞在调节肝脏炎症中的相互作用,并通过临床前试验验证CCL20抑制剂或中和抗体的疗效,加速该靶点向临床转化。

原文链接:https://www.metabolismjournal.com/article/S0026-0495(25)00170-2/abstract

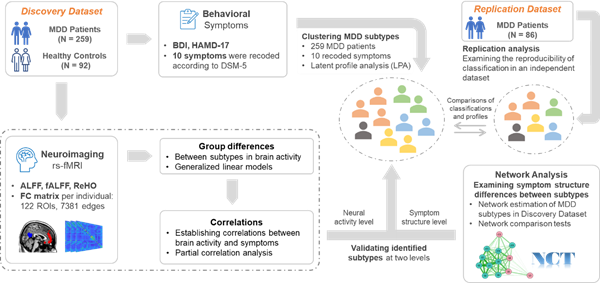

朱熊兆团队研发临床分型新方法,助力抑郁症精准化治疗

近日,中南大学湘雅二医院医学心理中心朱熊兆教授课题组在柳叶刀子刊《电子生物医学》(eBioMedicine)(IF:10.8)上发表了题为“揭示多种临床症状模式和神经活动特征的抑郁症亚型”(Unveiling diverse clinical symptom patterns and neural activity profiles in major depressive disorder subtypes)的原创性研究论文。

抑郁症作为疾病负担最重的精神心理障碍之一,同样的临床治疗,效果却千差万别。研究发现,这种治疗效果不一是受限于抑郁症高度的临床异质性,即不同患者表现出截然不同的症状组合与治疗反应。因此,对抑郁症进行亚型区分是解析抑郁症异质性的主流方法和研究热点。以往研究虽试图基于生物标志物、基因、神经影像等手段对抑郁症进行分型,但由于数据获取成本高、临床可操作性差,临床转化效果不佳。因此抑郁症临床分型仍然是当前的研究难点。为此,该研究团队从临床一线实际情况出发,通过对259名抑郁症患者的核心临床症状进行潜在剖面分析(Latent Profile Analysis, LPA),识别出了五种具有显著差异的抑郁症临床亚型。

研究团队进一步通过基于症状结构的网络分析(Network Analysis)和脑影像学分析发现,每个临床亚型不仅在临床症状结构上存在显著差异,表现出不同的核心症状,且不同的临床亚型由不同的神经机制驱动。此外,这五种亚型也在独立的数据集中得到了验证。这些证据表明,该研究识别的抑郁症5种临床亚型具有临床特异性、可解释性以及可重复性。

可见,基于该分类模型,临床医生有望在无需高度依赖昂贵生物标志物检查的前提下,仅凭标准化编码后的临床症状就可初步识别抑郁症患者的亚型,从而对具有不同独特的‘神经表征’的亚型制定有针对性的治疗方案。该研究不仅深化了对抑郁症异质性的理解,而且为实现抑郁症个体的精准化治疗和干预提供了科学依据,具有重要的临床转化价值。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352396425002002?via%3Dihub

喻风雷团队在《International Journal of Surgery》杂志发表最新研究成果

近日,中南大学湘雅二医院胸外科喻风雷教授团队在国际权威期刊《International Journal of Surgery》(国际外科学杂志,IF=10.1)上发表了题为《Treatment-related adverse events, immune-related adverse events and discontinuation in patients with solid tumors adding adjuvant immune checkpoint blockade: a meta-analysis of 38 randomized controlled trials》( 接受辅助免疫检查点阻断治疗的实体瘤患者的治疗相关不良事件、免疫相关不良事件及停药:38项随机对照试验的荟萃分析)的研究论文。

免疫检查点抑制剂(ICB)主要通过阻断程序性死亡蛋白-1(PD-1)、程序性死亡配体-1(PD-L1)和细胞毒性T细胞相关抗原-4(CTLA-4)来增强抗肿瘤免疫反应,目前已被广泛用于肿瘤辅助治疗,然而其安全性并未被充分阐明。团队基于这一临床问题,全面整合相关研究,系统性分析免疫检查点抑制剂对实体瘤辅助治疗安全结局的影响。团队汇总了38项随机对照试验,分析了25,852例实体瘤患者的资料,系统评估了术后辅助免疫检查点抑制剂(ICB)的安全性。文章指出,与传统治疗相比,辅助ICB可降低肿瘤复发风险,但同时显著增加了治疗相关不良事件(TrAEs)、免疫相关不良事件(IrAEs)、严重不良事件以及因不良反应停药的风险,且涉及多个器官系统。不同方案中,抗CTLA-4单药和联合方案的停药率及高等级毒性发生率较高。尽管治疗相关死亡罕见,但在抗CTLA-4治疗中风险上升的信号值得关注。该研究为临床制定辅助免疫治疗方案、权衡疗效与安全性提供了最新循证依据,凸显了辅助免疫治疗中个体化方案的重要性。

论文链接:https://journals.lww.com/international-journal-of-surgery/fulltext/2025/07000/treatment_related_adverse_events,_immune_related.48.aspx

杨明华团队发表原创论著揭示鞘磷脂调控白血病凋亡抵抗的新机制

近日,中南大学湘雅三医院儿科杨明华教授团队在肿瘤学领域权威期刊《Molecular Cancer》(分子癌症,中科院一区,IF=33.9)发表了题为“Metabolic reprogramming promotes apoptosis resistance in acute lymphoblastic leukemia through CASP3 lactylation”(代谢重编程通过CASP3乳酸化修饰促进急性淋巴细胞白血病的凋亡抵抗)的原创性论著,在国际上首次揭示了鞘磷脂(Sphingomyelin, SM)通过介导糖代谢重编程调控Caspase 3(CASP3)乳酸化修饰促进急性淋巴细胞白血病(ALL)凋亡抵抗的分子机制,为ALL的精准靶向治疗提供了新策略。

本研究在国际上首次构建了儿童急性淋巴细胞白血病(ALL)的脂质代谢图谱,揭示了鞘磷脂代谢与ALL细胞凋亡抵抗的直接联系,阐明了 “鞘磷脂-糖代谢-乳酸- CASP3” 轴这一ALL细胞抵抗凋亡的重要代谢通路,从而为儿童ALL的精准防治提供了新的研究思路和潜在靶点。未来,通过研发特异性抑制鞘磷脂合成或促进其分解的药物,有望突破ALL的耐药瓶颈,进一步改善ALL患者的生存预后和生活质量。

杨明华团队牵头发表国际首个多中心儿童EBV相关噬血综合征单细胞测序研究成果

近日,中南大学湘雅三医院儿科杨明华教授团队研究再获突破,牵头国内十余家诊疗中心,在《自然》子刊《Nature Communications》(自然通讯,IF=15.7)发表了题为“Biomarkers of pediatric Epstein-Barr virus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis through single-cell transcriptomics(单细胞转录组学解析儿童EB病毒相关噬血细胞淋巴组织细胞增生症的生物标志物)”的研究成果。

EB病毒相关噬血细胞性淋巴组织细胞增生症(EBV-HLH)是一种致命性过度炎症性疾病,与EB病毒诱导的儿童自限性疾病——传染性单核细胞增多症存在本质差异。然而,良性EB病毒感染与暴发性HLH(尤其是在无遗传性免疫缺陷的情况下)进展差异背后的免疫学机制仍不明确,且目前缺乏对EB病毒相关疾病谱系免疫图谱的系统比较研究。针对这一关键科学问题,杨明华教授牵头国内噬血多中心协作组,同时纳入传染性单核细胞增多症患儿及EB病毒感染的健康儿童作为对照,通过单细胞RNA测序技术,系统解析了EBV-HLH的独特免疫学特征。此外,本研究发现了一群致病性活化的IDO1+单核细胞亚群,代谢通路分析进一步揭示,该亚群下游代谢产物L-犬尿氨酸在EBV-HLH中特异性升高,并介导多种促炎细胞因子的产生。

陈世杰团队发表骨肉瘤“治疗—修复”一体化的新策略

近日,中南大学湘雅三医院脊柱外科陈世杰教授团队,在纳米医学领域的权威期刊《Journal of Nanobiotechnology》(中科院1区,Top期刊,IF=12.6)上发表题为“Biopolymer-based bone scaffold for controlled Pt (IV) prodrug release and synergistic photothermal-chemotherapy and immunotherapy in osteosarcoma”的原创论文。

针对骨肉瘤术后骨缺损修复与肿瘤复发控制的临床难题,本团队开发了一种新型多功能复合支架。首先设计了一种基于铂(Ⅳ)前药的智能纳米材料PDA@Pt,该材料具有谷胱甘肽响应特性,可在肿瘤微环境中特异性释放活性铂(Ⅱ),同时结合聚多巴胺的光热效应,实现化疗-光热协同治疗。通过创新的SLS技术,将PDA@Pt纳米材料掺杂至左旋聚乳酸/生物活性玻璃支架基质中,成功构建了兼具抗肿瘤与骨再生功能的复合支架。实验证实,该支架不仅能有效抑制骨肉瘤细胞生长,还可通过激活cGAS-STING通路重塑肿瘤免疫微环境,实现"冷肿瘤"向"热肿瘤"的转化。此外,支架显著促进骨髓间充质干细胞成骨分化,展现出优异的骨修复能力。本研究有望为临床上骨肉瘤术后治疗提供了“治疗—修复”一体化的新策略。

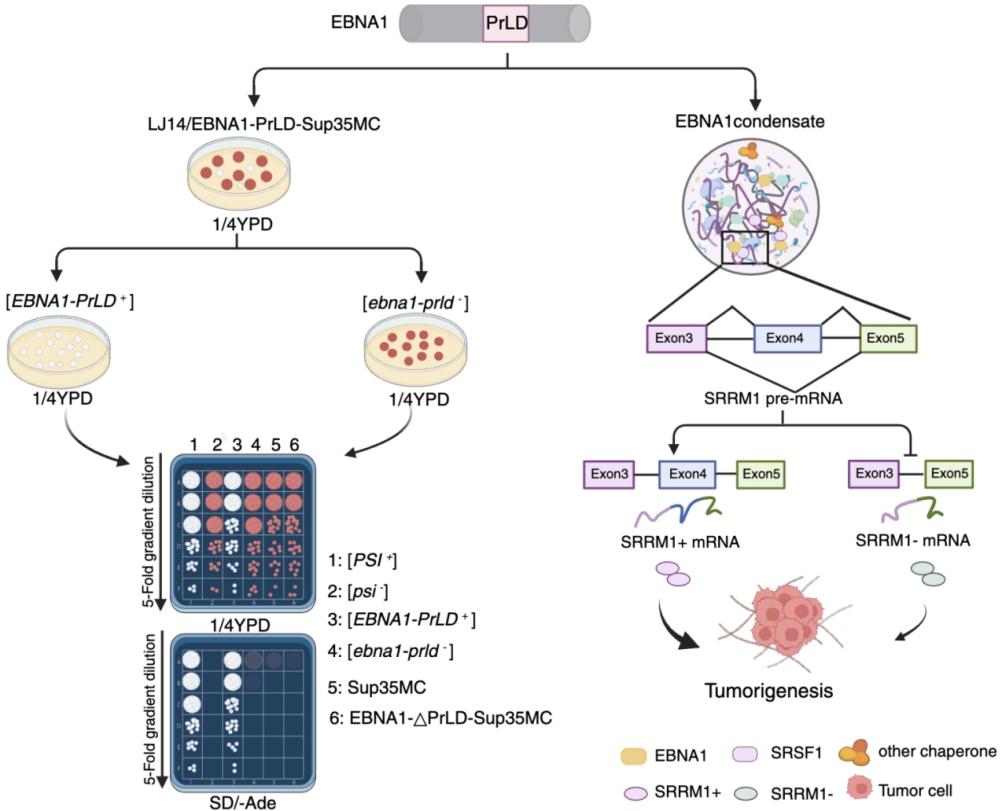

马健课题组发现EB病毒编码核抗原EBNA1是一个类朊蛋白

近日,中南大学湘雅基础医学院马健课题组在《先进科学》(Advanced Science)发表最新研究成果,证明EB病毒编码核抗原EBNA1是一个类朊蛋白(A Prion-like Domain in EBV EBNA1 Promotes Phase Separation and Enables SRRM1 Splicing)。

基于EBNA1与神经退行性疾病的密切关系,马健课题组对EBNA家族成员进行了序列结构分析,发现EBNA1蛋白存在朊蛋白样结构域。他们利用一系列的生化实验、细胞生物学实验证明EBNA1蛋白是一个类朊蛋白,并在临床组织样本中证实存在EBNA1蛋白聚集体现象,利用透射电子显微镜捕捉到细胞核内的EBNA1蛋白聚集体。

他们利用学术界公认的酿酒酵母Sup35p朊病毒鉴定体系证明EBNA1蛋白能以非朊蛋白和朊蛋白两种稳定状态存在,两种状态都可遗传。这是业界首次发现EB病毒编码类朊蛋白,这一发现具有较重要的临床价值,特别是在神经退行性疾病方面。

论文链接:https://advanced.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/advs.202501977

王彩琴发表套细胞淋巴瘤细胞与淋巴瘤相关巨噬细胞之间的互作介导了伊布替尼耐药的研究成果

近日,湘雅医学院附属肿瘤医院淋巴瘤血液内科王彩琴博士作为共同第一作者在《Journal of advanced research》(中科院一区,IF=13)上发表了题为“Dialog between mantle cell lymphoma cells and lymphoma-associated macrophages underlies ibrutinib resistance (套细胞淋巴瘤细胞与淋巴瘤相关巨噬细胞之间的互作介导了伊布替尼耐药)”的原创性研究论文。

这篇研究揭示了套细胞淋巴瘤(MCL)患者中,肿瘤相关巨噬细胞(TAMs)在伊布替尼(ibrutinib)耐药形成中的关键作用。研究发现,伊布替尼耐药患者体内和肿瘤微环境中的巨噬细胞主要表现为M2型极化状态,这种极化状态通过分泌趋化因子CXCL5,激活MCL细胞上的CXCR2受体,进而启动Akt、p38和STAT3信号通路,导致肿瘤细胞对伊布替尼产生耐药。使用CXCR2拮抗剂SB225002能有效抑制CXCL5/CXCR2信号轴,显著增强伊布替尼对MCL细胞的杀伤效果,促进肿瘤细胞凋亡,同时将肿瘤相关巨噬细胞从促肿瘤的M2型重新编程为抗肿瘤的M1型。动物模型中,联合用药显著抑制了肿瘤生长并改善巨噬细胞的极化状态,显示出优于单用伊布替尼的疗效。这一发现为克服MCL伊布替尼耐药提供了新的治疗策略,提示联合CXCR2抑制剂可能成为临床治疗伊布替尼耐药MCL患者的潜在有效方案。

原文链接:http://dx.doi.org/10.1016/j.jare.2024.08.023